1940年初版《回憶魯迅先生》封面

蕭軍與蕭紅

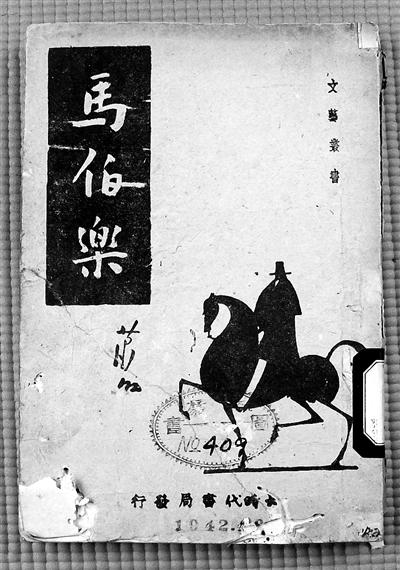

1941年1月初版《馬伯樂》封面

曾幾何時,一不留神,民國作家蕭紅成了生活中的參照物——一路走來,她,就在那裏。

多年以前,幾乎無書可讀的歲月,無意中得到一本舊書,一讀之下,大慰芳心。但見此書面相破損,看不到書名也看不到作者;但那樣脫俗的文字卻在心裏紮下了根,想要淡忘,卻是欲罷不能。

毫無來由的不期而遇,抵擋不住的一見傾心。

後來,可選看的書慢慢多了起來,再次遇到這部“天書”,方知那是一本喚作《呼蘭河傳》的自傳體小説,它的作者名叫蕭紅。

從此這個好聽的名字便入了腦子;跟這個名字有關的事情已無法不關注。

只因是遠離學術圈的動物,所以看學術研究如同仰望星空;跟此紅有關的林林總總,一直顯得格外遙遠。

但這個人就像是“山下的老虎”已經跑到小和尚心裏來一樣的頑強,一樣的揮之不去;這頑強,這揮之不去,直叫人生死相許。於是,在堪稱狼狽艱難地謀稻粱之餘,不自量力不揣淺陋地試圖慢慢走近她,哪怕為此憔悴,衣帶漸寬。

30多年前的八十年代,正是百廢待興成就光榮與夢想的年代,1980年下半年,由高校中國現代文學研究會和北京出版社合編的《中國現代文學叢刊》雜誌,忽然刊出一篇跟蕭紅密切相關的資料,且是關涉此前從未聽説也從未見過的她的詩歌創作。當時,一般非高校或研究機構的有關人士,多半也看不到這個創辦于1979年末的季刊。作為外省的一介草民,我似乎跟這些東西一毛錢的關係都木有。當我知道有這麼個東西的時候,已是兩年之後的1982年底了,一位亦師亦友的教書人憐我癡情於此,幫忙借到了這期雜誌,因被允許的借閱週期甚短,很快就要歸還,在當時沒有任何複製設施的情況下,朋友親自用鋼筆把主要內容和所有六十余首詩全部抄錄了一遍。

20年後,我的朋友罹患絕症去了天堂,這份手抄稿卻一直保存了下來,直到今天;謀生艱難,生活動蕩,從不肯也不曾丟棄這幾張已經發黃變脆的紙。多年以來,在反覆梳理資料的過程中,説不清多少次翻看這獨一無二的手抄稿——朋友五十年代畢業于北師大,具備那個年代專有的綜合素養——揮灑自如的行書依然鮮活而靈動;字在人去,睹字念人,每次入目,每次觀賞,都能催熱我脆弱的淚腺。

十多年前,北京,西城區,阜成門內大街,宮門口二條19號——由魯迅故居建造而成的北京魯迅博物館,保存資料的地庫裏,頗費週折辦好了有關手續,接過並戴上工作人員遞來的薄薄的白手套,打開那個極具日本風情的紅色封面的本子,我終於得以親見作家的手澤,終於把它捧在手裏,終於把它抱在胸前……一時間感慨莫名,淚眼矇矓。