臺灣海峽發現"海底沙漠":開發需兩岸攜手

臺灣海峽中南部的臺灣淺灘蘊藏有豐富的砂資源,砂量將達數百億立方米之巨。有媒體報道,這些砂可望滿足海峽兩岸未來百年以上的建築用砂需求。不過這些海砂品質並不是非常好,無法作為房屋建設中柱子、房樑的建築用砂,但作為奠基用砂是可以的。

以廈門理工學院環境工程系石謙博士、中國科學院青島海洋研究所張君元研究員、廈門大學海洋與環境學院蔡愛智教授為主的研究小組,通過實地考察、觀察,發現了位於臺灣海峽中南部的臺灣淺灘蘊藏有豐富的砂資源。《自然資源學報》3月份發表了這一研究成果。他們的研究表明,臺灣海峽海底存在一個總面積約1.5萬平方公里、蘊含數百萬億立方米沙子的巨大“海底沙漠”。

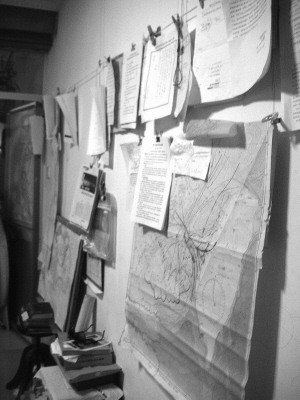

蔡教授的房間裏滿是研究海圖和資料。楊帆王 慶平攝

昨日,有媒體報道説,這些砂可滿足海峽兩岸百餘年的建築用砂。不過,蔡愛智教授表示,這些海砂品質不是非常好,海砂中貝殼含量和鹽分都比較高,無法作為房屋建設中柱子、房樑的建築用砂,但作為奠基用砂是可以的。

首提“海底沙漠”概念

昨天,記者通過多方努力採訪到了研究小組中的一個成員———廈門大學海洋與環境學院蔡愛智教授。

據蔡愛智介紹,早在1986年,他跟隨“東方紅”海洋科考船到達臺灣海峽進行考察時就已經發現“臺灣淺灘”是移動的。他通過海底取樣、水下電視、測深等多種手段得出這個結論,率先提出了“海底沙漠”的概念。

按照蔡教授的介紹,這片“海底沙漠”本應該存在與臺灣海峽中部的,因為海峽北方的波浪較大,將淺灘一路衝了下來,往南偏移了100多公里。

至於海砂的來源,蔡老師認為,距今2.4萬年到距今8000年這段時間裏,臺灣淺灘上面是沒有水的。臺灣高山上的砂石經過河水一路衝擊下來,形成了沖積扇,這些沖積扇又形成了海底淺灘。

可用作奠基用砂

據理工學院環境工程系石謙博士、中國科學院青島海洋研究所張君元研究員、廈門大學海洋與環境學院蔡愛智教授發表在《自然資源學報》上的這篇論文介紹,“臺灣淺灘”範圍以30米水深為邊界,面積為1.55萬平方公里;若以淺灘分佈的邊界(40米水深)為邊界,其面積可以擴展到2.7萬平方公里,東面與澎湖列島相連,西接閩南漳浦沿海區的禮士列島和粵東的南澎列島。

據初步評估,若砂層厚度平均以5米計算,總砂量將達數百億立方米之巨,如此龐大的淺砂,可望滿足海峽兩岸未來百年以上的建築用砂需求,而且“臺灣淺灘”比較靠近大陸這一側。

海砂粒徑小于0.1毫米就不適合做建材,若小于0.625毫米就是泥。有臺灣中山大學海洋科學相關學者表示,臺灣海峽確有許多沙丘存在,但粒徑是否夠粗、可作為砂石建材,仍有待評估。

針對臺灣學者的質疑,蔡愛智表示臺灣淺灘的海砂中間粗兩邊細,中部位置的海砂粒徑達2毫米,兩邊的砂也有0.1毫米,“可以説,淺灘中全是粗砂,因為粒徑很小的砂是無法在此停留的”。

不過這些海砂並不是品質非常好,海砂中貝殼含量和鹽分都比較高,無法作為房屋建設中柱子、房樑的建築用砂,但作為奠基用砂是可以的。

至於開採海砂,蔡教授表示廣東方面已經開始在行動了。不過,要開採海砂卻是要講科技含量的,必須在海砂離距離水面最低的時候進行,時間大約是5月份左右,地點則是需要經過勘探。

至於海砂中蘊含的稀有金屬,蔡教授表示稀有金屬的含量估計沒有到達工業開發的要求,沒有太大的實際利用價值。

開發需兩岸攜手

“海底沙漠研究與開發是需要兩岸攜手一起來幹的,不僅要共用研究成果,而且要開發也是要雙方共同來合作的”,蔡教授在記者的採訪中屢屢強調兩岸合作的重要性。

事實上,對於海峽中線靠近臺灣那一側的勘探,他們是沒有辦法親自前往的。所有的數據都是通過海圖得知的,這是對科研存在非常大的限制。

據蔡教授介紹,他也跟臺灣的專家探討過,希望能探討出一個兩全的對策,為此他也一直在努力。

延伸閱讀