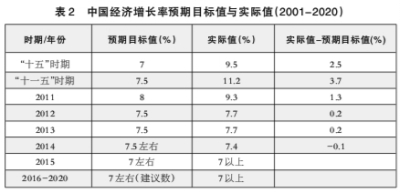

經濟增長速度下降也是最近幾年來中國政府主動調整、主動減速的結果。例如從經濟增長預期目標來看,“十五”“十一五”提出的預期目標分別為7%與7.5%,但實際值比目標值分別高出2.5個百分點和3.7個百分點,這也解釋了為何這兩個時期始終未能完成結構升級(如服務業增加值比重提高3個百分點)等目標。進入“十二五”時期,預期目標調整至7%,2011年年度目標為8%,2012-2014年則降低至7.5%及左右,今年又進一步降低至7%左右。隨之,經濟增長率的實際值就從2010年的10.4%下降至2014年的7.4%,下降了3個百分點。因此,經濟增長率的轉變是我國政府主動適應新的發展階段,主動加以調整的結果。我們發現,實際值與預期目標值之間的差距明顯縮小,以至於接近目標值(見表2)。這其實反映了主觀與客觀之間的差距在縮小,宏觀調控的水準在不斷提高。

因此,“十三五”時期經濟增長預期目標為7%左右,是適宜的,實際情況可能會在7%以上,這就是中國經濟新常態的重要特徵。從國際比較的視角看,7%以上仍然是世界上高增長類型。

新常態下將實現更有品質的經濟增長

從人口結構來看,勞動年齡人口開始下降,人口紅利達到高峰後開始下降;人力資源紅利(指新增勞動力人力資本水準)規模越來越大,全國大專以上人口由2010年的1.19億人上升至2013年的1.3億人,超過世界總人口第11位的日本(2014年日本全國總人口為1.27億人),到2015年預計突破1.5億人,也會超過世界總人口排第10位的俄羅斯(2014年俄羅斯全國總人口為1.4億人),凈增大專以上人口3000萬,如果再加上中等職業學校畢業生,凈增超過3000萬人,他們全部進入就業隊伍,將在很大程度上抵消了人口紅利下降的影響。

從增長動力來看,未來將仍然依靠新型工業化、新型城鎮化、資訊化、農業現代化和基礎設施現代化拉動經濟增長。從增長需求來看,消費需求將大於投資需求,投資需求又更多體現了有效投資和長期投資的需求。從增長來源看,要素投入特別是投資增長率有所下降,無論是技術創新、供給創新、市場創新,還是勞動力和人才培養競爭轉移流動,都會提高全要素生産率。從增長效率來看,經濟體制改革都會有效地改進各類要素特別是土地、資源、資本等的配置效率。從增長效益來看,不僅促進了經濟效益,而且還促進了社會效益、文化效益、生態效益的提高。例如,有效的創造就業本身不僅具有私人收益率,還具有社會收益率,不僅具有經濟效益,還具有其他效益。概言之,所謂“中高速增長”就是“實現有品質有效益的速度,實現實實在在沒有水分的速度。”

經濟結構變遷將發生質的變化

首先,從生産結構看,我國將從工業主導的産業體系轉向服務業主導的現代産業體系,推動服務業大發展作為産業結構優化升級的戰略重點,繼續提高服務業增加值佔國內生産總值的比重。

其次,從需求結構看,我國將從投資為主、消費為輔轉向消費為主、投資為輔,特別是不斷提高居民消費率,由於國內市場總體規模居世界前列,因此消費將在推動經濟發展中發揮基礎作用。我國將繼續擴大有效投資,特別是擴大具有長期性、公共性、互聯性的基礎設施投資,以及開發性新技術、新産品、新業態、新商業模式的投資,將使投資繼續對經濟發展發揮關鍵作用。

再次,從就業結構看,我國將從農村勞動力為主轉向城鎮勞動力為主,繼續提高服務業就業人數佔全社會就業人數的比重,發展新興産業、服務業、小微企業等就業密集型、技能密集型、資訊密集型産業。

總結起來,中國經濟發展新常態本質上就是中國經濟發展階段的升級版。因此,需要把握我國經濟發展的大邏輯,既要準確把握、認識新常態,又要順其自然,適應新常態,更要因勢利導,引領新常態。

(胡鞍鋼 作者係清華大學國情研究院院長)