參考消息網4月16日報道外媒稱,中國的投資者花費9萬億美元購買理財產品和類似的產品,他們的共同假設是,如果他們的投資出現問題,政府會伸出援手的。

據彭博社網站4月11日報道,和中國的許多個人投資者一樣,楊茉(音)並不清楚佔她個人財產很大一部分的理財產品到底是怎麼一回事。她說,其實搞明白也沒有什麼意義。她解釋說,理財產品固然對所有風險資產進行投資,但政府永遠不會讓大型理財產品崩盤。

現年29歲的楊在北京從事公關工作。她說:“這不是中國政府的做法,它甚至不是中國的文化。”

報道稱,這種情形在中國很常見。儲戶花費9萬億美元購買理財產品和類似的產品,他們的共同假設是,如果他們的投資出現問題,政府會伸出援手的。哪怕在2月份有新聞爆出決策者正在起草規定以闡明國家擔保並不存在,楊仍然無所畏懼。她說,她只會在一種情況下把理財產品中的錢取出來,那就是這些產品出現損失,而那是不大可能發生的。

楊對政府救助的堅定信念表明,當局在設法降低中國金融係統的道德風險並提高風險定價的過程中面臨兩難境地:或許只有發生重大的理財產品違約事件才能把投資者從自滿情緒中搖醒,那種事件將給日益依賴理財產品進行融資的銀行造成破壞。

在香港辦公的交銀國際控股有限公司首席策略師郝紅說:“只有在一款理財產品高調違約後,投資者才會開始擔心自己的錢。”盡管郝紅把理財產品的數量大增定性為終將破裂的“泡沫”,但他說不大可能會立即出現損失,因為決策者正集中精力維持市場穩定。

不過,這並不意味著理財產品今年會一帆風順。隨著中國央行上調利率、以推動金融去杠桿之際,理財產品——它是中國影子銀行係統的一個關鍵組成部分——正受到擠壓。這不僅對使用借來的資金實現固定收益目標的理財產品構成壓力,同樣給中國債券市場——即理財產品的最大資金流向——造成沉重負擔。

郝紅說,當理財產品遇到問題時,銀行會盡力讓投資者收回本金,因為他們擔心一項失敗產品會造成名譽損失。但是到了某一時刻,理財產品的資金缺口或許太大,以至銀行無法承受,從而迫使決策者決定他們是否願意允許出現損失。

報道認為,如果新的規定草案值得借鑒,那麼幹預的可能性正變得越來越小。熟悉相關事宜的消息人士今年2月說,監管者正在研究措辭、以闡明不存在關于資產管理產品的國家擔保——資產管理產品包括理財產品、信托、共有基金以及其他產品。

報道稱,這部分投資的龐大規模顯示出北京為何渴望打消投資者對政府救助的想法。中國證監會和彭博社匯總的數字顯示,截至去年6月,資產管理產品的總額佔到中國國內生產總值的約80%。

理財產品是資產管理產品的最大一個類別。中國銀監會的數據顯示,截至去年12月底,理財產品的資金總額已達到約29.1萬億元人民幣。它同樣也是最被中國儲蓄者普遍視為零風險的產品。

報道稱,盡管理財產品對公司債、股票和房地產等易波動的資產進行投資,但它們的回報卻異常穩定。在2015年到期的超過18.1萬款理財產品中,只有44款產品出現損失,而其中大多數都是由外國銀行出售的。總部位于成都的研究公司——普益標準說,上周發行的理財產品平均承諾約4.3%的年化收益率,而銀行的一年期定期存款基準利率為1.5%。

盡管幾乎看不到對理財產品進行救助的公開跡象,但中國人民銀行曾表示,當理財產品兌現收益目標有困難時,發行它們的銀行通常會把缺口補上。

現年35歲的方薇薇(音)在上海的一家咨詢公司工作,她把個人存款的約90%都放在理財產品中。她說:“大銀行似乎有足夠的能力彌補潛在損失。至少我認為我的本金應該是安全的。”(編譯/馮雪)

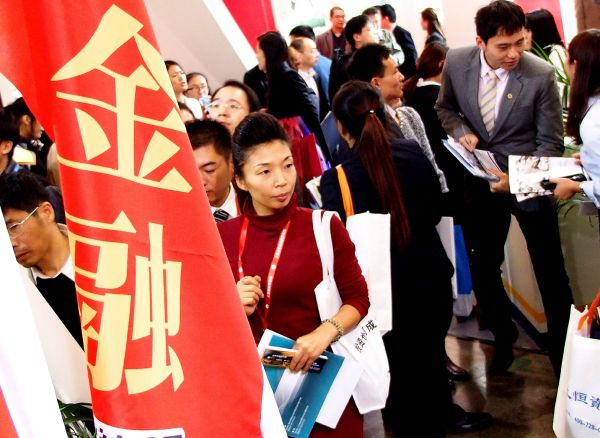

資料圖片:參觀者在理財博覽會上觀摩和咨詢。 新華社記者 陳飛 攝

[責任編輯:郭曉康]