清華大學昨發布首個室內PM2.5污染調研報告,稱樓層17層以上室內環境等級最優。昨天,南京大學大氣科學係劉紅年教授在接受揚子晚報記者採訪時表示,這份報告基本上還是相對客觀,而且不出意料的。PM2.5的濃度樓層越往上會略微越優點,但是這種差別很細微,並非大家所想的,有量級上的大的變化。

劉教授表示,南京PM2.5的混合高度白天一般在100-200米,晚上也在100米左右,這個高度已經相當于30層樓的高度,在這個范圍內,城市就像被蓋了一層“厚厚的霾被子”,南京很多高樓也難能幸免。也就是說,污染時段,南京幾乎所有高樓都在污染氣團中。

但是這種變化十分細微,樓層越往上PM2.5的濃度就會越好點,但是這個“好一點”的概念,僅僅是略微好一點點,不是大家所想象的“懸殊很大”。因為大氣的擴散還會使得PM2.5逐步趨于均勻。劉教授表示,一直以來,對于樓層室內空氣PM2.5濃度的研究學術上比較少,因為大家往往關心的是整個城市大環境,而室內空氣的監測很少被涉及,是因為以往儀器太過簡單而且標準不一,而導致監測結果出現偏差。

民間說法:9到11層是“揚灰層”?

應該是一到三層最臟

除了清華的報告,之前很多民間關于“9至11層是PM2.5最愛,是揚灰層,不能買”的說法在網上流傳。對此,專家則予以辟謠,他們認為無論是更“輕”的PM2.5還是更大的PM10“灰”粒,在越接近地面的樓層,才濃度越高。

南京環保專家曾監測發現:一到三層為濃度最高的區域,即10米以下才是最臟的。數據顯示,PM2.5濃度和PM10,濃度是1-3樓最高,後面就開始下降,並呈現分布均勻的狀態。劉紅年認為,即使揚塵顆粒在特定條件下短暫盤旋到9-11層的高度,那也是偶然現象,必須具備很多氣象條件,“這個說法,沒有普遍意義。”

他強調PM2.5分布比PM10更均勻。此外,PM10相對PM2.5,雖然顆粒會大一些,但是其重力沉降作用依然非常小,只有一點點,所以只會在底層地面濃度相對高一些,其他更高層的分布,依然均勻。(記者 王娟)

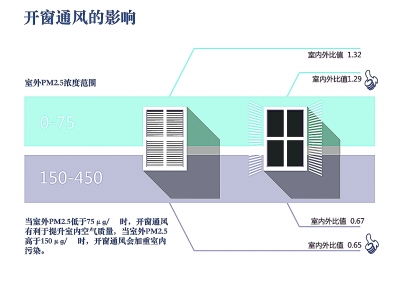

清華調研報告顯示:室內PM2.5影響更大為室外4倍

22日上午,清華大學發布了首個室內PM2.5污染公益調研報告。調研結果顯示,相對于室外PM2.5污染,室內PM2.5污染對人的影響更顯著,人均室內PM2.5暴露量和潛在劑量為室外的4倍。同時,調研還發現,17層以上樓層室內PM2.5等級最優。

據統計,現代人70%至90%的時間處于室內,室內空氣質量直接影響著人體健康。對室外空氣質量,人們通常可以通過肉眼觀測霧霾強度、網絡獲取PM2.5官方監測值等方式獲取相關信息,並據此採取防護措施。然而,對于室內PM2.5濃度,由于房屋深度較小,無法進行直觀的能見度判斷,加之室內環境差異性較大,專業PM2.5檢測設備龐大昂貴,難以進行普遍實時的檢測,這使得人們一直缺乏對于室內PM2.5污染程度全面係統的認識和研究。該報告較為客觀地揭示了室內環境PM2.5污染的現狀。

[責任編輯: 趙燕]