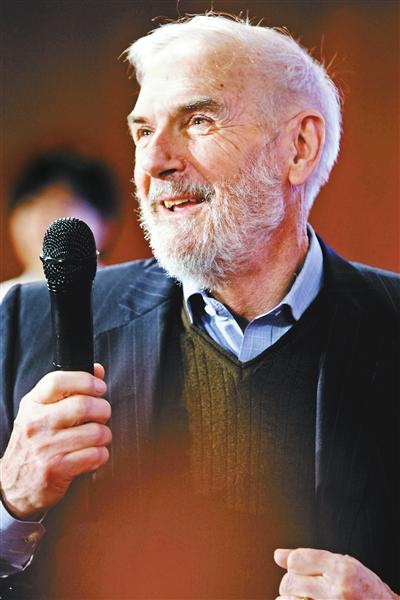

導讀:日前,被認為全世界最有影響力的78歲的美國著名漢學家史景遷的兩部新作《曹寅與康熙》和《胡若望的疑問》在京首發。

“在西方書寫中國歷史”,有怎樣不同的思維能對我們有所啟迪?史景遷說,自己學到的最重要的東西就是用批判獨立思考的方法去看歷史,“歷史有各種各樣的講法,在中國經常宏觀地大敘事;在國外,整個學習的是對某個歷史當中個體的關注,不管是皇帝還是老百姓,生活史很重要的。”

老師告訴他,很多正史是有問題的

史景遷說,自己從6歲開始就對中國感興趣,當時看到一本童書,講的是藝術史,里面有一些中國書畫的筆墨,他非常著迷。他的父母非常喜歡藝術,經常帶他去畫廊。那個年代還在二戰期間,中國是二戰的英雄,同時又看到那些畫冊,于是產生了奇妙的化學反應。

史景遷在美國讀書的時候遇到兩位老師,一位是芮瑪麗(Mary C. Wright),研究同治中興,牽涉到曾國藩這些人。另一位芮沃壽(Authur F. Wright),也是中國文明的研究權威,著有《中國佛學史》 等研究專著。芮沃壽教授的一句話給他很重要的提示:要觀察中國歷史當中的一些老生常談,從中發現一些問題。老師告訴他,很多正史告訴你的是有問題的。從那個時候開始,他就學會了要怎麼去觀察,“所謂的老生常談,不能說那是錯的,但你可以看到別的很多東西。”

後來,在房兆楹先生的指導下,史景遷開始進入近代史的研究,博士論文做的也是康熙。因為有房老師的幫忙,他看到了臺北故宮中很多封存的檔案,有了研究康熙的第一手史料,這讓他感到非常幸運。不久,史景遷又拓展了自己的視野,在《改變中國》一書中,他從利瑪竇開始寫到俄國專家來,最讓他感到有意思的地方,這些人可能都帶著好意來改變中國,可是有些很離譜,拿自己想象的優越來改變中國。史景遷將這些專家連續起來敘事就有了很多的故事,這些故事可以讓我們了解歷史上不同的文化的接觸,這個也就形成後來他一方面寫中國本地的歷史,比如康熙、張岱等等,另外一條線就是書寫中西文化碰撞交流的故事,比如這次出版的《胡若望的疑問》。

從細節和個人追尋歷史真相

回顧自己的寫作歷程,史景遷說,50年前在耶魯大學研究所,開始師從芮瑪麗讀了點中國史,很快就對滿人在17世紀中葉入主中原感到著迷,“博士論文選擇研究曹家(曹雪芹家族)與康熙皇帝,是因為我特別發現,曹寅跟康熙的關係很親,而康熙身為皇帝對政事與日常生活寫下的文字記錄竟是出人意料地直白寫實,所以曹寅成為我第一本書的主角。”

後來,他用更多的著作研究康熙與其子雍正,以兩位皇帝的奏折為史料,試圖厘清他們眼中的統治為何物,“整體而言,這兩人無疑皆為意志剛強的明君,雖然有時擔憂漢人百姓威脅其帝位不免偏執,但對我來說,1661年至1735年兩人在位時期,是中國漫長歷史中難得一見的盛世。”他也因此慢慢對清之前的明朝感興趣,試著研究明亡的原因,也愈來愈想了解明朝士紳階層失落的是什麼,“因為如不是十分珍貴,他們也不會寧可自殺(甚至是全家人尋死),也不願受清朝統治;同時,原來的社會一定非常富足,讓他們的生活太值得去玩味。或許這也間接證明了晚明是中國史上文化最繁華的時期。”

用批判、獨立思考的方法去看歷史

作為史景遷的太太,同為歷史學家的金安平自有不同的角度觀察史景遷的寫作。平時,史景遷的創作研究和寫作的過程完全不同:“他寫作的時候,研究的過程,找資料的過程,他在自己書房里看,到了晚上吃飯的時候下來,他眼睛睜得很大,非常興奮、激動,找到以前從來沒想到的想法。可是寫作的時候,他一定要安靜,不要任何幹擾,電話一響,都非常不高興,他可以一直寫到晚上九點半,沒有時間概念,不吃晚飯,旁若無人。”

圍繞“在西方書寫中國歷史”,史景遷的學生、目前在香港教書的歷史學家鄭培凱說:“我是在1970年到美國去的,印象很深的是,在臺灣我是學西洋文學和比較歷史的,我有一個感覺,學任何東西的時候,老師講的都是對的,老師好像什麼都知道。到了美國讀書,最先請教史景遷,他說他很多東西不知道,你自己去看,我們討論,我幫你理清楚你的想法。”鄭培凱說,這是自己學到的最重要的東西——用批判、獨立思考的方法去看歷史,“歷史有各種各樣的講法,在中國經常宏觀的大敘事,在國外,整個學習的是對某個歷史當中個體的關注,不管是皇帝還是老百姓,生活史很重要的。”

金安平則認為,在西方書寫中國歷史,或者說教中國歷史,非常難,如何引起學生的興趣,一般有兩種方式:一是閱讀,你在閱讀當中尋找什麼呢?一定是有找尋意料不到的東西,有矛盾的地方才有新鮮的東西;另外,一定要把歷史和文學、政治結合起來。

作為本書的翻譯,鄢秀說,史景遷的文筆非常優美,文史資料博雜,很難翻譯,有些筆觸韻味悠長,因此很容易理解錯誤,這也是為什麼以前很多版本有很多錯誤的原因。這次由廣西師范大學理想國出版的版本在準確度上大大提高。文/記者 羅皓菱

[責任編輯:楊永青]