在歷史文化街區 聆聽傳統與現代合鳴

西街歷史文化街區是龍泉國家歷史文化名城最核心的部分,承載了一代代龍泉人的鄉愁。

在歲月流轉中,街區整體建設、設施道路逐漸老舊,居民生活環境越來越差。2018年,西街歷史文化街區開始改造提升,我們圍繞打造“老年人的記憶、年輕人的時尚、外出龍泉人的鄉愁、來龍遊客的必遊地”這一目標,著力下好規劃、建設、管理、運營四步棋。

遊客在重慶市秀山縣洪安古鎮老街觀看舞獅表演。新華社發

因風吹火、照紋劈柴,才能留住城市特有的文化特色和建築風格。立足於街區特有的建築風貌、結構、肌理、文化遺産和豐富的傳統商業生活業態,我們編制了街區總體規劃及市政管網、消防、發展研究和業態規則等專項規劃,街區的保護利用工作有了路線圖和對照表。

改造過程中,各部門按照“先地下、後地上,先江邊、後裏邊,先西邊、後東邊”的時空順序,漸進式開展工作。先從基礎設施開始,然後進行危舊房改造和區塊立體整治,逐漸從龍泉溪的溪邊向核心區塊推進。

危舊房綜合治理與住戶息息相關。由於這裡戶與戶緊挨著居住,住戶間産權糾紛比較多,我們便和相關部門工作人員挨家挨戶到府疏通,解開大家的“思想疙瘩”。房屋修復好後,老街坊們看到自己的老宅不僅環境更好了,而且充滿了記憶的味道,不由得喜笑顏開。目前,我們已經修繕完成219戶危舊房,還有129戶正在進行設計、修繕。

與此同時,我們還注重歷史建築的活化利用,不斷挖掘老建築、老街區在當代的實用性,把它們的活化利用與文化惠民活動相結合。比如,馬鞭廠修復後建成了“古城記憶”展覽館,目前,還在打造以“龍泉喜事”為品牌的5A級特色婚姻登記處,以現代方式呈現不同時代的婚俗美學。

如今,西街以嶄新的面貌成為城市新地標,人氣也旺起來了。除了活態傳承劍鋪、瓷鋪、打鐵鋪、彈棉花鋪等老字號,我們還引入了青年文創、閱讀空間、中醫藥館等新業態,一個“文化+旅遊+商業”的複合型歷史文化休閒街區讓傳統與現代相得益彰,塑造著新時代龍泉人的城市記憶。

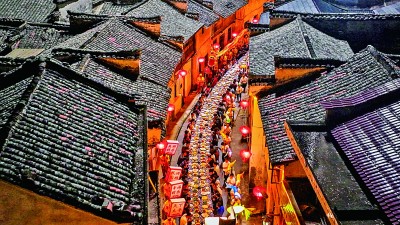

村民舞著龍燈經過安徽寧國胡樂鎮老街上舉辦的長桌宴。新華社發

把“立體的詩篇”讀給更多人聽

講述人:天津市五大道歷史文化街區志願講解員 張振東

五大道是20世紀80年代開始使用的叫法,特指由馬場道、西康路、貴州路、成都道和南京路這“三路兩道”圍合的區域。各種風格的建築匯集於此,堪稱“萬國建築博覽會”。

“漢唐時期看西安,明清時期看北京,近代百年曆史看天津,天津的縮影和精華在五大道。”五大道上的每座建築都在穿行的歲月裏留下了滄桑的故事,雖然沉默不語,卻是立體的詩篇。

幾年前,我遇到了十幾位自助遊的外地客人,他們抱怨五大道上“只有房子,沒有特別值得看的”。我主動上前:“給我一刻鐘,我讓您愛上五大道。”隨即,我從幾個維度進行講解,除了介紹各式建築風格外,還講述了五大道上的歷史變遷、名人故事……遊客們聽得津津有味,連連誇讚:“多虧遇到了您,這次沒白來。”

為了講好五大道的故事,我走遍了各大圖書館、檔案館和書店,通過查閱資料、走訪專家學者和名人後代,蒐集了大量歷史和人文故事。這些年,我始終以愛國為主線,以傳承為主題,以住在五大道上的名人家風家世為重點,把值得回味的鮮活歷史講給大家聽。

遊客在江蘇蘇州平江歷史街區休閒遊玩。新華社發

不光自己講,我還堅持傳幫帶,培養更多講解員。20多年來,我講解超過5000場次,受眾超過60萬人,書寫筆記50本,帶出學員1000余人。我的兒子張大林,也接過了我的接力棒,義務講解已有10年。我們還成立了“少年學習之星紅色故事宣講團”,組織小團員們利用節假日在五大道上為遊客義務講解,成為一道別具特色的風景。

近些年,政府部門投入了很多資源開發五大道。五大道上的民園體育場,改造前已使用了100年,現如今改造一新之後,成了天津的城市會客廳和旅遊聚客場,眾多遊客前來打卡遊覽。

我今年80歲了,仍然熱衷於為五湖四海的朋友們介紹五大道的精彩故事,讓更多人愛上五大道就是我的心願。

古城皮影演繹今昔萬千事

講述人:國家級非物質文化遺産代表性項目皮影戲(四川皮影戲)國家級代表性傳承人、閬中“王皮影”第七代傳人、四川川北皮影藝術團團長 王彪

我11歲就跟隨父輩們學習皮影戲,如今已有48年。20世紀80年代中期,老百姓的文化娛樂方式逐漸發生變化,曾經備受喜愛的皮影戲漸遭冷落。年輕的我只好去外地另謀生路,可心中深藏的“皮影夢”始終不曾消逝。後來,閬中提出保護古城,將華光樓街區規劃為歷史文化街區,並給我們提供了非遺展示場所,我便欣喜地回歸了“老本行”。

近年來,閬中又對華光樓等重點文物進行了災後全面修繕,實施了維修加固,恢復了建築原有形態和風貌,同時,拆除了古城內不協調的現代建築。

人們在北京什剎海附近老建築的露臺上欣賞風景。新華社發

2018年,王皮影博物館建成,次年正式開放,成為第一批四川省非遺項目體驗基地。我們的表演內容緊跟時代步伐,在節目編排上,不僅結合時代主旋律,還增加了現代元素,寓意和效果都得到了提升。我們還創設了紅色皮影戲《飛奪瀘定橋》,精心雕刻“春節老人”落下閎等藝術形象,滿足不同年齡段遊客的觀影需求。

2020年,我們藝術團重點開拓研學項目、探索文旅融合,創編呼應時代的新型皮影劇目。我們在閬中、成都等地建立皮影研學基地,創作現代光影科技與傳統皮影技藝相結合的系列新型劇目,讓古老藝術在現代科技的助力下散發別樣魅力。

現在,正值暑期,我們博物館熱鬧非凡,來自四面八方的遊客在此參觀遊覽、觀看演出。我們的民俗文化園匯聚了老觀燈戲、閬州情歌、巴象鼓舞、閬中儺戲等省市非遺項目及代表性傳承人,遊客可以在這裡“一次過足癮”。

古城保護,文化為魂。我們將繼續編創風格多樣的劇目,用皮影戲講述歷史、傳承文化。

(項目團隊:光明日報記者 張勝、蘇雁、龍軍、禹愛華、陸健、陳建強、劉茜、李曉東、王斯敏 光明日報通訊員 李明、崔建霞)

《光明日報》(2023年07月17日 07版)