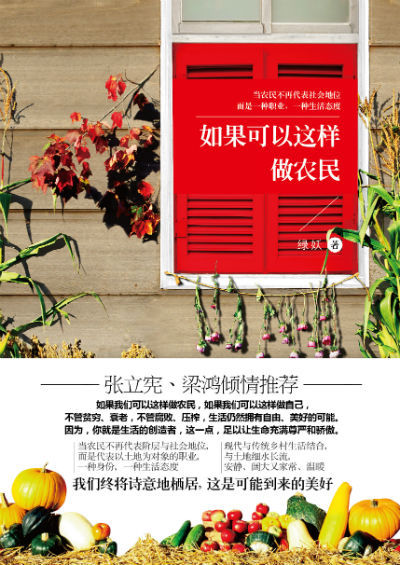

綠妖新作《如果可以這樣做農民》探訪台灣農村生態

綠妖(中)與學者梁鴻探討農村生態

“我覺得在臺灣,説到農民的時候沒有那麼大的悲愴,沒有呼天搶地的感覺。我很喜歡這種感覺,很平淡,農民就是農民,是一種職業,是一種生活方式,不是我們社會的病症,也不是感覺上的陳舊鄉村。綠妖用非常平淡、自然的方式描述臺灣農村,看臺灣農民的生活,看臺灣農民的狀態,我覺得這就是我們想要的,是我們在將來或者在現在,或者在以後,哪怕是鄉村沒有了,當我們提到農民的時候,我們就僅僅把他還原到一個職業。”談到綠妖的新作,從事農業研究專業學者梁鴻説。

我們不是為了美化什麼,只是想創造出自己想要的生活

綠妖新作《如果可以這樣做農民》,是綠妖的首部非虛構作品。她走訪了臺灣政府,10余個社會團體,60余位農民,記錄了臺灣農業發展的過去和現在進行時。“讀到書的時候,免不了會比較臺灣和大陸,從而美化一些東西,是難免的。臺灣農民也並不是那麼高大上。他們的內部意識形態一定也是千瘡百孔的,哪怕很完善,細小的細節肯定是有問題的,這是毫無疑問的。但不可避免的,確實臺灣的審美會比大陸好,這也是我們要注意的。”讀到臺灣農民在利用農會等各種自治團體中爭取權益,更合理的為自己的産品爭取合理的定價權的時候,一定會有的懷疑也會出現,臺灣真的有那麼好?回到這個問題,梁鴻這樣回答。

臺灣最富盛名的民間組織——農會,作為農業的輔助和補充,農會幫助農民解決了很多問題。而種地農民自發創立的産銷班、休閒農業經營者加入的商圈,這些農民或者市民自發産生的團體,能否在向政府爭取利益上,有更好的效果。由作為個人的對話,變成集體的訴求,更有力量。從城市向農村滲透的服務聯盟、像楊儒門那樣的政府監督者,從農業的外部提出需求,以購買、消費來讓農民提供有機、綠色的食品,或者像一個牛牤,站在政府的脖子上,緊盯著他們的不作為。

大家都在做自己的事情,結合起來,農民不再被動的接受,他們有反饋的渠道,也有發言的渠道,他們想要什麼他也會去爭取,民間團體的豐富化,生態的多樣,促使民間力量的增長,也促使農業更有活力。

青年歸鄉做農成可能

“臺灣和大陸走過的軌跡是相似的,前幾年是沒有年輕人回到鄉下的,一般你這麼回去都認為你在外面混不下去了。但是這幾年全球經濟放緩,大城市失業率在增加,這個時候有地就有好處了,鄉下成為了失業率的緩衝區,年輕人陸陸續續回到鄉下。臺灣有政策給農民一些種地的培訓,使青年人有渠道回去。我採訪的青年江明勳,他本是臺北的一位電腦工程師,每個月收入3.5萬台幣,因為孩子出生,有了更大的金錢需求,他回到鄉村之後,半年就賺到了他以前一年的收入。”綠妖説。

鼓勵青年歸鄉,不僅僅是一種志願式的奉獻,只有作為農民能夠得到與勞動匹配的收入和歸屬感,才能讓青年歸鄉無後顧之憂。綠妖在新書中提到,江明勳種香菇,最高可在農會貸款到八百萬,而臺灣成熟的培訓機制及自發團體,也讓青年人更自然的融入到農村生活當中。

《如果可以這樣做農民》 綠妖 長江文藝出版社

綠妖《如果可以這樣做農民》內容簡介

梁鴻、張立憲傾情推薦

我們終將詩意的棲居,這是可能到來的美好

作者走訪台灣60余位農民、10余個民間團體與臺灣當局、以農民的個人故事與鄉村的普遍現狀,勾連臺灣農業、歷史、經濟、民生、環保、社會創新等多個維度,相當豐富地呈現了臺灣鄉村的現代化與傳統的博弈與結合,農人的尊嚴、職業、創造與堅守。

在青山綠水間,一個鄉村,能將自己的糧食,蔬菜,水果,有保障的進入它該有的商品渠道,農人也是商人。

在鄉間喝茶的農人,在他城市的客戶眼中是個有個人品牌的商人……

當農民是生活的創造者與享有者,而不只是承受者,不再代表階層與社會地位,而是代表以土地為對象的職業,一種身份,一種生活方式,不是沉默的,是積極參與的……

當現代化科技與傳統鄉村生活結合,與土地細水長流,人們終將收穫安靜、闊大又家常、溫暖、滿足的生活。

作者簡介

綠妖:現居北京,做過工人、時尚媒體編輯、電臺主持人等。出版有散文集《我們的主題曲》、隨筆《沉默也會歌唱》、小説集《闌珊記》、長篇小説《北京小獸》《少女哪吒》。

[責任編輯:劉暢]

相關閱讀:

- 浙江慈溪市取得臺灣鰻鰍苗種培育首次成功2016.07.05

- 臺灣青年創業考察團來梅交流2016.07.04

- 海南省長劉賜貴會見臺灣農業專家孫明賢2016.07.01

- 海峽兩岸現代農業合作助推粵臺農業發展2016.06.29

- 遼寧朝陽喀左縣臺辦為對臺招商引資牽線搭橋2016.06.28