加多利山又名嘉道理山,是香港嘉道理家族從清末就據下的風水寶地。

從太子道一上來,旺角、油麻地的紅塵喧囂就被樹林隔絕,白色的別墅掩映鬱鬱蔥蔥熱帶林中,十足歐洲小鎮的感覺。雖然只是九龍區的一個小小山包,但這麼多年卻一直是香港乃至亞洲最貴的豪宅區,在這裡租住的明星名人無數,劉德華、吳君如、澳門賭王還有故去的張國榮,還有,張愛玲的遺産執行人宋以朗先生。

宋以朗

宋以朗當然沒有住在別墅裏,不是他住不起,而是他現在住的山景大樓是他九歲起就生活的地方,1958年母親鄺文美將這裡租下,到1978年,宋家從“文革”中慌亂的中資公司的手中買下來,57年裏宋家一直安居於此。而對於天下的張愛玲迷來説,山景大樓的宋家是有“寶光”的所在,因為張愛玲1961年曾借居於此寫劇本。世事滄桑,張愛玲這一生住過的地方,也大約只有此處的風景末曾大動,山景大樓一直維持著它當初的樣子,用現在的眼光來看是一座不起眼的六層黃色公寓樓,若不是車庫裏開出開進的锃亮房車,你半點也想不到這舊舊的公寓裏也藏龍臥虎。

低調、老派但又有格調和氣勢,就算到了現在,你仍然可以從山景大樓锃亮的老式電梯和雅致的水磨石地面遙想著上世紀五六十年代的摩登風光。我們一路張望著到了三樓,門鈴一響,一位穿著淡藍條紋襯衣身材高大的男士打開了門,笑瞇瞇地請我們進門。他剛剛過完六十六歲生日,可這是一個完全與六十歲無關的男人,眼睛又大又沉,目光清澈如水,嘴唇紅潤,有一種少年人的靦腆羞澀,完全不像傳説中那麼不好相與的樣子。在內地出版界,宋以朗因為持續多年為張愛玲版權糾紛打官司以及為《小團圓》的出版論戰,早已變成怒目金剛的代言人。

宋以朗説一句話都異常慎重,縱使已經離開上海66年,他身上也還是有那种老上海中産階級家庭培養出來的儒雅、紳士。提到之前回上海的感覺,“我代表公司去上海,結果看到一些什麼呢,可能是很有趣的東西??”話至此便不肯再説下去,那是他自覺地給人留下的分寸和體面,凡涉及到對人的評價,他總會斟酌半天,可是談到事的時候,他又像一個久居美國的人一樣異常直率而不留情面,比如提到一本1970年代流行的文學雜誌,“我不明白他們為什麼還出這雜誌”;比如提到某部改編自張愛玲的話劇,他會輕輕冷笑,“這是我看過的全世界最惡劣的話劇”。

20年前,1995年9月8日,張愛玲被發現死於美國加州的公寓中。之後,她的遺産由好友宋淇夫婦保管,宋氏夫婦去世後,他們的兒子宋以朗便成為張愛玲的遺産執行人。過去幾年,宋以朗將張愛玲的遺稿《小團圓》、《雷鋒塔》……陸續出版,也因此,宋以朗成為華語文化界最受關注的人物之一。他被稱為張愛玲研究者、張愛玲專家或者文化人,但對於這些頭銜,他都頗不以為然,“我是不用那套(評價系統)。”對他而言,他只是一個迫不得已的遺産執行人,這件事本不應該由他來做。

“但我可以給誰呢,這是沒辦法的事。”十數年前,宋家早已將張愛玲大筆遺物捐給美國南加州大學東方圖書館,可是十幾年過去,並沒有多少研究成果出來,而至於那些烏泱烏泱撲上來的自稱張愛玲研究者,宋以朗説,“開始很高興,把資料拿給他們看,後來發現他們另有目的……”

像大多數歷經風風雨雨的世家子弟,宋以朗對於這世間的人,保持著自己的距離,幾乎沒有什麼信心,實在沒有人,那就自己來。這也印證了一件事,如果一個人一件事涉及太多利益總會招來各種糾紛。張愛玲是出版市場的長青樹,而張學更是顯學,張愛玲將畢生心愛之物交給宋家,那十四箱遺物就是一座寶山,學術價值無可估量,就算從最庸俗的眼光來看,市場上張愛玲一頁書信已經拍賣到近6萬港元,宋以朗手中光是張愛玲與他父母的通信就多達六百封,還有不少手冊與原稿,市場價值無可估量。

金庸的小説裏曾提到天下人都想得到“天下至寶”倚天劍屠龍刀,可是真正拿到的人卻日夜不得安寧,身攜巨寶的宋以朗在這十數年間也火速由一介技術宅男變成出版界極具爭議性的人物:有人説他貪財,有人説他為名,有人攻擊他陷祖師奶奶于不義,對此,他的表情卻很輕鬆,“我的責任就是把資料呈到你面前,至於你喜不喜歡,那不是我要思考的問題”。

宋以朗與姐姐宋元琳出錢建立“張愛玲文學五年計劃”。其實他大可以按常規做法,把書信拿去拍賣行拍賣,但他還是辛苦地扛起“整理張愛玲遺稿”大旗。

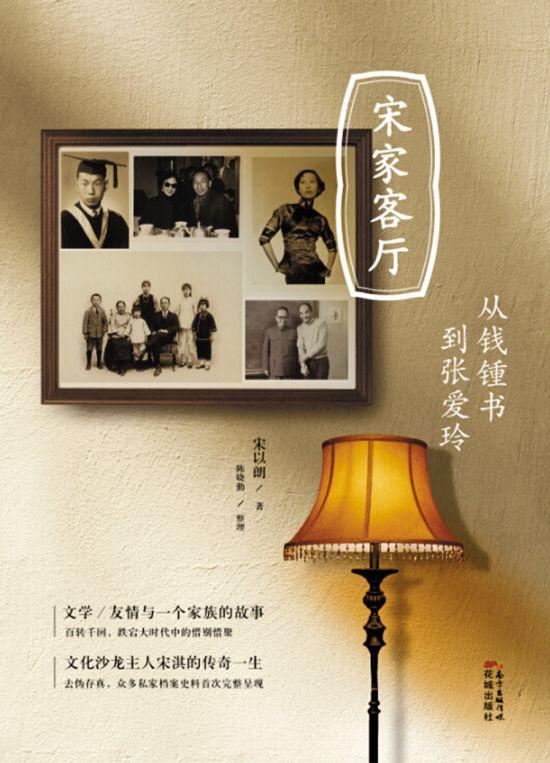

至2014年《少帥》出版之後,宋以朗宣佈手上張愛玲較成規模的舊作整理暫告段落,而2015年,與他有關的書籍是一本讓人意想不到的新書——《宋家客廳:從錢鍾書到張愛玲》。這是一本關於他自己家族的書,歷經兩年,由宋以朗口述,前《南方都市報》記者陳曉勤整理,用宋以朗的眼光,“以宋淇夫婦為中心,上溯宋春舫,面旁錢鍾書、傅雷、吳興東、張愛玲四位於‘思接千載’、‘視通萬里’的飽學之士”(陳子善語),有心人更可以借宋家三代人的命運一窺中國近代史的風雲。

在《宋家客廳》裏,可以看到四位才人——錢鍾書、吳興華、傅雷、張愛玲在不同時期與宋淇的通信,無論是切磋學問指點文學,還是感嘆人生際遇,無不顯示出相互之間的關係深厚。

相比錢鍾書對宋淇的器重,傅雷與宋淇的投契,吳興華與宋淇“情好過於朋友”,當然最為深厚的是張愛玲。從1952年秋宋淇夫婦在香港結識張愛玲,一直到張去世後參與張愛玲遺作的整理出版,宋家所參與的幾乎是張愛玲人生後半部。在書中,宋以朗用大量一手材料,分析現在所熱論的張愛玲中後期創作的諸多問題,譬如“關於《秧歌》與《赤地之戀》的評價”、張愛玲“編劇生涯及《紅樓夢》劇本風波”、“為什麼《色�戒》的王佳芝不可能是鄭蘋如”等,給出了頗具啟發的結論。

宋家客廳裏的貴人們

相比北平“林家客廳”(主人梁思成、林徽因夫婦)、上海“曾家客廳”(主人曾孟樸、曾虛白父子)和“邵家客廳”(主人邵洵美),宋家客廳顯得更為沉寂。為何近代史上最有名的四大才人都與宋淇惺惺相惜,往還頗深呢?這個命題既關乎命運,也關乎宋家的身世。

“我家原來在上海有很多物業,春華里一條街是我家的,安定坊一條街也是,還有蔡元培住過的愚園路大宅,産權都在我父親手裏。”宋以朗淡淡地説。儘管宋淇認為房産都是害人的東西,但是無疑,宋家在清末民初的年代絕對算是巨富,宋以朗在新書中也坦率提到:“當年宋家富有,源於兩段婚姻:一是曾祖父宋季生娶了徐碧雲,二是祖父宋春舫娶了朱倫華。”用現在的話來説,就是中産階級高帥才和富二代白富美聯姻,改變了家族的命運。宋以朗的曾祖母徐碧雲的父親替瑾妃、珍妃的堂兄唐志銳在上海辦事,而其祖父娶的又是富甲一方的朱鑒堂的女兒,朱是德資禮和洋行的買辦,宋家也因此在上海灘裏自有了一席之地。

那個時代的中國,講究詩書傳家,宋家往來無白丁,有華美的客廳招待各方,但這是不夠的,談笑還得有鴻儒。宋以朗的祖父宋春舫本就是近代文人,十二歲考取秀才,1910年考入聖約翰大學,1912年以婚約換取去歐洲留學的機會,他懂七國語言,鑽研西洋戲劇,成為中國大學裏第一個開設戲劇課的人,他在歐洲購買了大批原版書,成為中國境內有名的“藏書家”,以至於胡適要翻譯《莎士比亞全集》也要去參觀青島宋家的“褐木廬”。後來更捐資一萬大洋建立青島海洋館,而他所建的春潤廬更成民國時期名流們在杭州的據點,造訪過春潤廬的包括章太炎、徐志摩、蔣夢麟、蔡元培、林風眠等文人名流??

在《宋家客廳》出版之前,該書著者之一陳曉勤曾去上海安定坊、杭州春潤廬尋訪過。春潤廬位於杭州北山路54號,臨西湖而建,對面是白堤,灰色外墻裏是兩幢黃色西式花園別墅。與過去的輝煌不同,現在春潤廬有點破敗,不少墻皮脫落,窗戶結了些蜘蛛網,墻角還堆了不少雜草、垃圾。如今那裏屬於政府,租住著七八戶人家。這裡已經與宋家沒有關係,這裡的住戶也不知道宋春舫是誰。

因為肺病,宋春舫48歲就早逝,而宋淇這一輩子也被肺病所累,以至於無法離開香港,雖然拖著病弱的身體,但宋淇一生又憑著自己的精明強幹在世事風雲裏起轉承合,穿梭于文化電影與商界。在上海時期,家底甚厚的他做藥品與汽車黑市生意,同時又對話劇感興趣,編有舞臺劇《皆大歡喜》,更與錢鍾書、吳興華、夏濟安、夏志清、傅雷、張芝聯等人皆有深交。

1949年移居香港後,所有家産化為烏有,宋淇不得不白手起家出外打工,他先後在兩大電影公司電懋與邵氏擔任重職,深得兩個電影強人陸運濤與邵逸夫的賞識;還長袖善舞,做過編劇,編過詩集,創辦過《文林》,執教過香港中文大學,籌組翻譯研究中心並任主任,更以林以亮為名在香港寫過大量文藝評論。在退休後,他居然靠炒股票獲利甚豐,以嬴弱之身,兩度白手起家,是真正奇人一枚。

迫不得已的遺産執行人

也許有了這樣光芒的父親,宋以朗多少顯得有點沉寂,事實上,他這一輩子也稱得傳奇。

宋以朗出生於大時代轉折之年1949年,四個月時隨家人從上海到了香港,1968年出境赴澳洲。他小時候沉默寡言,父親的同事甚至不知道他還有個兒子,宋以朗與父輩興趣迥異,1968年,他一個人去澳洲留學,主攻是數學,他不是那種上洗手間還在算的數學呆子,他還喜歡看電影、聽音樂,興趣廣泛,後來轉去美國,因為想了解自己專業又加學了心理學,後來他覺得心理學頗不科學,於是他再改學統計,由碩士讀到博士。畢業之後,他做過IT工程師,做過統計師,也做過FBI的同聲翻譯,後來更成為美國著名媒體調查公司的合夥人。“我找工作很順利,薪金高,要轉行也輕而易舉,無論是翻譯、金融分折,編程,統計、教新聞學等,我全都勝任。”

2003年回港定居後,他又開設了獨立個人部落格“東南西北”,將中國內地的消息翻譯成英文,速度快而品質優,5000字的《南方週末》報道今天刊出,他第二天就已用流利道地的英文翻譯出來,很長的一段時間,他的部落格是英美報紙了解中國新聞的一個重要渠道。與此同時,他開始進入張學領域。

雖然他個人對於張愛玲的文學並沒有那麼大的興趣,僅僅只是在十二歲時見過這個高高瘦瘦的女人。張愛玲在宋家寫劇本的兩周就是借住在他的房間。

“她幾乎不出房門,看東西湊很近,”這是張愛玲留給他的兩點印象,後來他從書櫃裏看到了幾本《赤地之戀》,獵奇式地看過,亦談不上多麼喜歡。很多年間,他和張愛玲同住在美國,但因為是兩輩人所以完全沒有聯繫。當2003年從美返港照顧中風的母親後,他終於發現自己和這個逝于1995年的女作家有了關係,從2007開始他不得已開始整理張愛玲的遺物,直到現在,人們發現這位統計學博士幹得很好,書一本一本地出,每一本必引發文化界震動。他不過將一輩子精深研究的統計學很好應用到了對張愛玲的研究上,功力顯得遊刃有餘,一來他本就是一個資料蒐集的專家,對於資訊異常敏感,二來他手上還有獨一無二的研究資料。於是不到十年的時間裏,他竟然在做無可做的“張學”上劈仞千里,真正獨步天下。

在陳曉勤看來,統計學的思維滲透到了宋以朗的張學研究之中。她説,宋以朗是個很溫和的人,説話有點慢,説到興奮時會笑得咯咯聲,他可能看透很多事物,對很多事情不在乎,統計學的思維讓他學會不加評價,鋪排所有材料出來,讓大家去思考去整理。

一個人窮盡一生只能在一個領域裏成為專家,而宋以朗卻輕鬆成為許多個領域的專家,他這一生最喜歡做的事就是挑戰自己,“因為做不同的事,每次都是挑戰,但是如果我閉著眼睛就能完成,我又開始厭倦,想轉行……”

他一生沒有結過婚,更無兒無女,桌子上擺著照片是姐姐的子女,有記者寫他晚年孤苦,他在一篇寫張愛玲的文章中暗中反擊,“外界有人看到這些描述就覺得張愛玲晚年很淒涼。我覺得,只要張愛玲自己喜歡,何必要求她一定要住花園洋房,坐跑車、養貓狗、吃鮑參翅、穿名牌時裝、攜高貴手袋、戴鑽戒、搞整容?為什麼一定要她有個伴侶呢?沒有這些東西就一定很淒涼嗎?你可能有如此想法,但正如她那篇散文所説的,她要你‘包括她在外’……以我自己來説,最近作家陳玉慧發表了一篇文章回憶數年前到府來探訪我,她寫:‘宋家現在是宋以朗一個人住,張愛玲的文件和書稿,全置於客廳一大桌上,再加上一墻壁張愛玲或有關張愛玲的著作,除此,沒有別的傢具或裝飾。’我一點都不覺得自己無妻無兒,家徒四壁是很淒涼,反而這種生活我喜歡得很啊!”

誰能規定別人只有兒孫滿堂才能得到幸福呢?宋以朗現在的日子過得快活似神仙,“每天就是吃吃喝喝”,他自嘲,當然不止吃吃喝喝,他的快樂來自他的智力生活,他有部落格要打理,有版權事務要操辦,有書要寫,有朋友要見,每天忙得不亦樂乎。家裏是簡單的,家居還保持著父母在世的場景,連客廳挂的畫的他都沒動過,還是姐姐的家公美國著名水彩畫家曾景文的作品,年月久了,紙也變得黃了,他大笑“那紙變黃,簡直髮霉了”,連墻上的電話都是上世紀七十年代流行的那種圓型。他的家與從前比,現代化的東西可能就是一台按摩椅和一部健身用的電動單車,還有書和碟,以及幾臺大電腦。

我問他,“你覺得你最開心是哪個階段?是20—30歲,還是30—40歲,還是40—50歲?”

“都是那麼開心。”他一刻也沒有猶豫,“從來沒人逼我做不想做的事,不想做就不做。”

他擁有的金錢,可能幾輩子也用不完,可是他好像無心與人比富,除了閒時和朋友吃吃小飯,喝喝紅灑,以研究張愛玲為樂,大多數人入不了他的法眼,這一生他選擇自己想要的生活想要的活法,一刻也沒有後悔過。

他是幸運的,就像他在《宋家客廳》裏總結從祖父開始的宋家三代人,“我們三人人的共通點是,大家都確信我自己一生做的,正是興趣所在,所以我們是幸運的。”

他對於眾人看重的事,他皆不看重,甚至覺得好笑,可是他願意花好多時間復述他前幾天才剛做的一個有趣的彩色的夢,可能,在某種程度上他和他的張愛玲阿姨是一類人,“生活的藝術,有一部分我不是不能領略。在沒有人與人交接的場合,我充滿了生命的歡悅。”

就像這次採訪,那麼緊的時間又要拍照又要聊天,走廊前的那些勒杜娟是他聊天的重要主角,他好幾次感嘆,“浪費了,你們要在兩個星期(前)來的話,花就開得很漂亮了,從廳裏望出去,簡直……”

他長長嘆了口氣,“現在有點凋零了。”

《宋家客廳:從錢鐘書到張愛玲》

宋以朗/著陳曉勤/整理

花城出版社2015年4月版

作者宋以朗以“宋家客廳”第三代主任的身份,追述宋春舫、宋淇父子的文和事,梳理宋淇與錢鍾書、傅雷、吳興華、張愛玲這四位20世紀中國文學史上大名鼎鼎的人物在不同的時空的交集。此書各章最初以《宋淇傳奇》的總題在《南方都市報》上連載。

南都週刊�宋以朗

“研究張愛玲其實有點被逼無奈”

我不是嚴肅的歷史研究者

南都週刊:《宋家客廳》這本書從2011年開始的?

宋以朗:2011年11月。開始是拒絕的,因為我不相信有這樣的事情,為什麼要這樣做呢?從報紙的立場我不會做這樣的事情,題目太偏門。但他們一再堅持,我覺得對我來説是個機遇,大概在十幾年前,我當時人還在美國,我三叔宋希跟我説應該幫我爸爸做一些事情,爸爸留下了很多作品,但是真的沒有多少人知道或者了解。但那時我沒有這樣的本事,一是我沒有什麼資料,而且我不是一個專業寫傳記的人。如果我父親還在,有很多資料可以問他,但是他已不在了。

南都週刊:所以其實你對爺爺爸爸了解非常少?

宋以朗:對。我有我自己的辦法找到一些資料,比如我找到我父親在我爺爺宋春舫去世兩年後寫的一篇文章——《兩週年祭》,我就説找到寶了。我不是到圖書館把所有那個年代的報紙都看一遍,我大部分還是依賴家裏現存的相關資料。

如果你拿之前報紙上的連載和現在的書比較,你就會發現書有些不同,因為資料在不斷豐富中,比如第一期説到我曾祖母有關的人叫志銳,我不記得我爸爸説過。到報紙出版了之後,有一天我姐姐拿了一張紙給我,説爸爸有一次跟她解釋家裏的那些人的關係寫的,他叫唐志銳,是珍妃的哥哥,然後我就上網去查,才知道他是什麼樣的情況,把他的名字補回到書裏。我三叔讓我做這事時,我什麼都不懂,但是到了2007年我媽媽過世,至少張愛玲那部分我是要負責的。

南都週刊:為什麼您要負責呢,誰給您的任務?

宋以朗:沒有。但我可以給誰呢?這是沒辦法的。開始就先看家裏有什麼,後來的方法就是説將所有房間裏的東西看過一次。因為好幾個櫃桶全都是信、稿那些東西。我需要將所有的東西看過一遍,這一堆是關於錢鍾書,這一堆是關於傅雷,沒有這些信,我通過我父親告訴我的東西可能不超過100個字。

南都週刊:等於您從一個統計學者變成了一個研究歷史的人?

宋以朗:我還不是嚴肅的歷史研究者。

南都週刊:宋先生,守著那麼多珍寶,晚上會不會睡不著覺?

宋以朗:不會。

研究張愛玲其實有點被逼無奈

南都週刊:其實你對張愛玲的了解僅限于10歲的時候她到你家來住的兩個星期。

宋以朗:我小的時候住的房間有一個鐵櫃,有一沓《赤地之戀》,不是一本。

南都週刊:你看完《赤地之戀》後喜歡嗎?

宋以朗:10歲的小孩有很多書是看不下去的,但這本書我至少可以看得下去。那時候香港的報紙會説內地有幾千人在山頭等著衝過來香港,因為他們實在是餓得什麼都沒得吃了。內地為什麼是這樣的,我當時還是小孩看報紙是找不到原因的。她的書讓我我明白當時在發生什麼。

南都週刊:小的時候你的父母會跟你説這是張愛玲的書,我們跟她很熟嗎?

宋以朗:不會。我認識她的時候,我怎麼知道她是誰呢,我又怎麼會知道40年後她的文學地位會是多高,這些是當時不可能知道的。

南都週刊:你現在是張愛玲的遺産執行人,那之前有沒有想過自己會成為這樣的一個角色?

宋以朗:沒有。其實是有點被逼無奈。這不應該是我做的,要找一個專業的人士去負責這些事呢,但我發覺不是那麼容易,有一些人是不可以信的。

南都週刊:我看你書櫃裏很多的張愛玲傳記,有沒有欣賞的傳記作者?

宋以朗:我這個櫃裏的書大部分都是張愛玲的傳記,很多都不滿意。我其實不喜歡傳記,為什麼呢?你寫一本張愛玲的傳記,這個人活了75歲,有幾部分是非常詳細的,但也有一些沒有人知道,所以很多傳記就不寫。這些書裏面只有高全之寫的那幾本書我覺得是紮實的,他會把這個版本的《赤地之戀》跟不同版本做比較。

在香港要靠賣書就會餓死

南都週刊:你前半生做的工作基本都是單人作戰,你對人與人之間有交往的工作會覺得很複雜,你不願意和任何産生人際關係,對吧?

宋以朗:對的,所以我做媒體調查,我回答客人的問題就是數字。你不要説你一年給多少生意給我,你聽到這樣的數據你很不開心,那關我什麼事。

南都週刊:你有沒有測過自己的情商?

宋以朗:沒有,人家説我很直,好像沒什麼感情,覺得我很奇怪。很簡單的,人家問我拿一套電影的版權,我不會因為你是誰的朋友或者你想做某一些特別的東西而少收你錢,我已經問過人家説版權是100萬,那就所有人都100萬。

南都週刊:你給李安會便宜一點麼?

宋以朗:沒有,這是公價。如果你負擔不起,我也會勸你先回去想清楚,因為拍電影不是一件容易的事。

南都週刊:您書裏説張愛玲去世了,她家徒四壁,然後你説這樣的生活自己喜歡就行。我很想知道你的價值觀是什麼?你覺得什麼樣的生活才是快樂的生活?

宋以朗:我想寫一本自傳,會很有趣,為什麼?我一個人做過很多行業,當一個行業變成我閉著眼睛都可以做的時候我就不想做了,比如我做程式員煩了,有人問我有沒有想過幫警察做翻譯,我就覺得很興趣,就開始做了,做了三四年,又轉個行業。

南都週刊:現在研究張愛玲是你此生做得最有樂趣的事情?

宋以朗:不是,我覺得其他事也挺好的。比如“東南西北”網站,剛開始做的時候覺得中國有這麼多事情發生,全世界都不知道的,那我自己就寫出來,正面的、負面的都寫。

南都週刊:出完這本書之後,之後還有什麼出版計劃?

宋以朗:其實有兩個大的項目,一個是留下來的書信,目前有90萬字,全部要出書的需要一些時間。另外一個項目,我的自傳。如果可能還可以幫我爸爸出一個全集,這有些難度,不是我想做就能做得了的,也要看出版社。

南都週刊:你現在一天是怎麼安排的?

宋以朗:吃吃喝喝。

南都週刊:你幾乎不看手機。

宋以朗:用手機好煩。

南都週刊:你待在家裏會幹什麼?看碟還是看書,還是做資料整理?

宋以朗:這本書在香港口碑非常好,香港電臺的“十大好書”中高中頭票。我不知道它賣得怎樣,在香港,如果你要靠賣書的話,你就會餓死。你看張愛玲的書,平均下來也就是八千一個月,跟拿綜援一樣。

南都週刊:給張愛玲整理遺作,做一些研究工作,是不是你這輩子受關注度最高的事情?

宋以朗:不是,絕對不是。比如説我的網站,當時那個影響力遠遠超過這件事,你可以想像。(文/黃佟佟 廖立科攝影)