63歲的王樹增終於在反法西斯戰爭勝利70週年紀念日前完成了他的非虛構作品《抗日戰爭》。這位供職于武警部隊政治部創作室的軍旅作家此前已經完成了長篇戰爭非虛構作品《長征》、《 朝鮮戰爭》、《解放戰爭》等。

7月2日,《抗日戰爭》(第一卷)新書發佈會在北京舉行,在發佈會上,王樹增説他寫這部作品是為了給中華民族精神補鈣,同時也是為了向在抗戰中犧牲的先輩致敬。6月20日,還在校對《抗日戰爭》第二卷的王樹增接受了澎湃新聞的專訪。

作家王樹增

光頭、紅色T恤、老北京布鞋,王樹增還沒有從其三卷一百八十萬字的《抗日戰爭》中走出來。軍人出身的王樹增聲音洪亮,講話擲地有聲,講到動情處卻又放緩語速。

為了寫《抗日戰爭》,王樹增前前後後花了八年多時間。為了找到第一手資料,他東渡日本,赴臺灣,走訪大陸各個戰場。他的書房中堆滿各種資料,寫書時一個月不下樓是家常便飯。有時候參加社會活動,回家後進入不了創作狀態,他只能等著。

他告訴澎湃新聞,他寫這套書是為了“徹徹底底梳理抗日戰爭的每一寸時光,尋找民族心理髮展歷程”,“當代中國比以往任何時候更需要梳理民族的心靈史。”

在訪談中,王樹增直接、主動,不回避任何問題。在他看來,抗日戰爭時期最高的意識形態就是拯救民族危亡,所謂的國共黨派之爭並沒有影響到整個抗戰大局。

王樹增既在書中用大量事實論證了“中國共産黨是全民抗戰精神上的中流砥柱”,也詳細記述了國民黨正面戰場上的30余場戰爭。作為一名老共産黨員,王樹增堅持唯物史觀,並不憚與臺灣中研院的歷史學者辯論,儘管因為各自秉持不同的史觀而導致辯論並沒有結果。

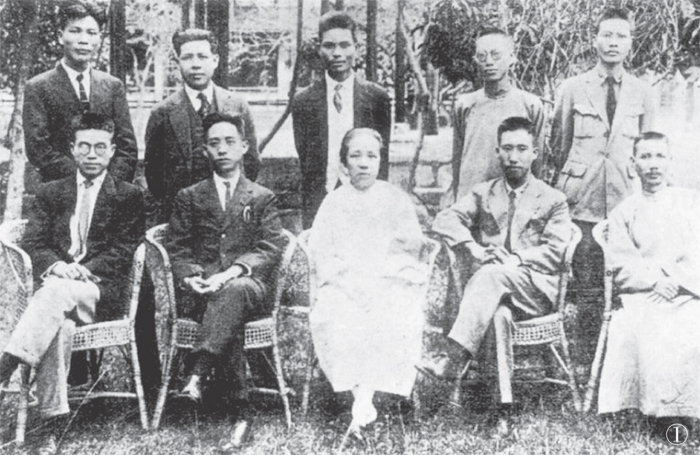

第一次國共合作影像。國民黨廣東省黨部成立時委員合影。前排:左一為黎樾廷(共産黨員),左三為何香凝,左四為彭湃(共産黨員);後排:左四為楊匏安(共産黨員)。中共黨史網 圖

“中國共産黨人是全民抗戰精神上的中流砥柱”

澎湃新聞: 中國作協副主席李敬澤在評價你的《解放戰爭》時,曾説:“當代以來形成的文學秩序中很難安放這樣的作品”。你如何給《抗日戰爭》歸類?

王樹增: 我覺得它還是屬於非虛構文學範疇的。實際上我從近代史系列和戰爭系列都用的是非虛構寫作這個概念。非虛構寫作主要依靠各方的檔案和史料。所以我的著作註釋是大量的,是有來源的。我認為註釋是必要地,一是要給讀者交代,二是加強非虛構的感覺。我個人認為離開註釋就沒有意義了,就是小説了。

我一開始寫這類作品時就立下規矩,一定要按照非虛構的規矩來寫,不然讀者不會信任你。現在看來至少大部分讀者還是認可的。比如我最早寫的《朝鮮戰爭》,要寫一場小小的戰鬥,那麼我必須知道對方美軍那個排的排長叫什麼,黑人白人,什麼時候進入朝鮮戰場,是哪人,盡可能查到他的家庭背景。這就是我為什麼花五六年甚至更長的時間去寫的原因。這也是非虛構的魅力。

第二,它是文學,不是史書。它和軍史、戰史是不一樣的。文學的定義是什麼,以歷史事件為依託解讀出當時人的精神狀況。文學是人學,軍史是以時間為軸的,我寫的時候是以人的精神狀態為軸的,更多關注人的命運。同時,文字上它是文學的風格。歷史學家和作家敘述一個事件,文字表情是不一樣的,給讀者的審美感受是不一樣的。

第三,作家要在作品中給讀者提供具有個性的歷史認知,沒有這個你的作品不值錢、沒有意義。這牽涉到作品的品質問題。

第一次國共合作影像。1924年5月,國民黨上海執行部舉行慶祝孫中山就任非常大總統3週年紀念活動時合影。共産黨人鄧中夏(前排左一)、向警予(前排左十)、毛澤東(後排左二)、沈澤民(後排左四)、羅章龍(後排左七)、惲代英(後排左八)等參加合影。前排左六為胡漢民,左七為汪精衛。 中共黨史網 圖

澎湃新聞: 創作《抗日戰爭》的緣由是什麼?

王樹增: 我從技術角度來講,我的戰爭系列這是最後一部,之所以擱在最後是因為最難。我想有生之年寫完它。

第二我還有一個動機,我也非常關注反法西斯勝利七十週年這個紀念日。作為一個軍人,我有一個深深的感覺,我們對本民族的歷史解讀得不夠,尤其是我們對抗日戰爭關注得不夠。抗日戰爭是中國百年以來第一次反抗侵略勝利的歷史。

中國近代史充滿屈辱,這滲透到當代中國的不安、焦躁、容易衝動、極端的自傲和自卑的混雜,以及民族主義的情緒永遠都在內心激蕩,其實都和百年以來中國歷史的屈辱有關。我認為這種特徵是近代以來屈辱歷史造成的。我們今天還在質問我們自己—我們的腰杆兒硬起來沒有,我們的頭顱到底昂起來沒有。一個民族只要自信確立了,他們就會勇敢、堅強、寬容、理性。我們可以發出這樣的詰問,當代中國人是否達已經達到這樣的要求?我想還沒有。

那麼怎麼培養我們民族這種較為理性的心理特徵的?只有從本民族的歷史當中找理由。我覺得抗戰八年的歷史,是我們能夠尋找到使我們內心更強大、更理性的歷史之一。如果算上九一八以後就十四年。十四年一個國家處在戰爭狀態,一個民族要熬過多少時光啊。作為後人,我們有什麼理由能夠忘掉這段時光。

澎湃新聞: 以上是關於書的形式的問題,接下來討論書裏的內容。書涉及到的史實和史觀的問題。

王樹增: 關於史實,我想提請讀者注意兩點,抗日戰爭的爆發也就是日本軍國主義發動戰爭不是一個偶然事件,也不是突發戰爭,那是既定國策,只是遲早而已,今天的日本右翼政客依舊沿襲著這樣的政策。這也就能解釋二戰後德國和日本不同的原因。日本制定的國策,對國民灌輸的觀念一直延續至今,所以不要對日本軍國主義抱有任何幻想。

此外,還有一個觀點我希望傳達給讀者。我非常鮮明地認為,黨派之爭絕不是這場戰爭的主流。事實也證明,黨派之爭或者説黨派摩擦在這場戰爭中屬於非常邊緣化的支流,它並沒有影響到整個抗戰大局。

我們現在有一個詞叫:“中國共産黨人是抗日戰爭中的中流砥柱。”我認可這句話。我書裏用大量事實回答了這個問題。最艱苦的時候,我們的抗戰大業隨時都有夭折的可能。我們為什麼發動百團打仗,在那麼艱苦的情況下打這一仗。不光有軍事上的意義,更多的是政治上的意義。共産黨用決死的決心來遏制投降的風潮,這些東西我的書中都有描寫。

抗日的歷史非常複雜,共産黨開闢的敵後戰場是抗日戰爭兩個戰場不可缺少的組成部分。

所謂黨派摩擦不是抗日戰爭的主流

澎湃新聞國民黨的正面戰場呢?

王樹增:我書中記述了正面戰場上幾乎所有的戰役,一場都沒有落下,而且我高度評價正面戰場上的中國軍隊英勇不屈、前赴後繼、不怕犧牲的作戰精神,我動用了所有的檔案提出了很多這樣的事情,往往很多章節讀出來讓我們潸然淚下。從一開始的忻口戰役幾個軍長、師長,包括後來的張自忠,這些人都令我們肅然起敬。這些不屈的軍魂是我們中華民族的精神脊梁。

第二次國共合作影像。1937年8月,南京參加國防會議期間合影。左二起:葉劍英、郭秀儀、黃琪翔、周恩來、朱德。 中共黨史網 圖

澎湃新聞: 對國民黨在抗日戰爭的表現給出充分肯定?

王樹增: 敵後戰場和正面戰場是缺一不可的,任何偏廢都是對歷史的褻瀆,也是對已經倒在戰場上的前輩的褻瀆。要正確評價這兩個戰場。

其實敵後戰場共産黨打得特別艱苦,沒有給養,沒有彈藥,永遠在夾縫中作戰,要沒有百姓的支援沒法作戰也沒法生存,況且國民黨也在遏制他的生存狀態。所以共産黨的敵後作戰的艱苦程度和日軍作戰的殘酷程度是我們難以想像的。

同時,國民黨的正面戰場可以入史書的大戰役不下三十次,雖然有很多戰役打得不盡如人意。但是我有一個觀點,由於武器裝備、軍隊素質、戰爭觀念等等國民黨落後得不止一點點,但是他在戰鬥。同樣是中國人,在前線作戰的這些中國人是值得我們敬仰的前輩。

澎湃新聞: 書中寫的是一個個活生生的人,每個人的精神匯聚成這個民族的精神,一定程度上可以超脫黨派之爭、超越意識形態?

王樹增: 如果説抗日戰爭期間,我們的意識形態是什麼?絕不是黨派之爭,那時候最高的意識形態就是拯救民族危亡,民族不能亡國亡種,不能淪為異族的奴隸,就是要保持這個民族的自尊和生存權利。還有比這個意識形態更高的嗎?任何用黨派的眼光來看待這場戰爭的人,都沒有理解這場戰爭真正的意義何在。

澎湃新聞: 涉及到史觀方面呢?

王樹增: 毫無疑問,我是唯物史觀。核心是人民創造歷史。沒有全民族的不屈服和全民族的精神不倒就沒有抗日戰爭的勝利,這是一個鐵的事實。

我剛才説有偽軍也有投降派,我書中有這樣的表述:連日本人都知道,偽軍、投降派和和中華民族的總體比不成比例。日軍打到武漢已經明白這個道理。我去臺灣“中研院”交流,一開始拘束,後來就聊天喝高粱酒,辯論起來,後來對方説咱倆不要辯論了,我們的史觀不一樣,你是唯物史觀,我是唯心史觀。

在臺灣幾個大的書店,我的書都排在顯著的位置。我一個共産黨人寫的《長征》在臺灣賣得很好,實際上説明瞭一個問題:就是你只要站在這個民族的立場上、民族正能量的立場上,凡是中國人都是能夠接受的,哪個中國人不想讓這個民族興盛起來。

澎湃新聞: 時隔七十年,我們有很多維度看待抗日戰爭,比如學術上、情感上、政治上的維度,很多時候這三個維度會糾纏在一起。你在寫《抗日戰爭》時,怎麼處理三者的關係?

王樹增: 寫史無疑要理性為先,但是我又在我的理性中參雜了很多感性成分。我想這種感性成分是十分珍貴的。政治上我沒有問題,史觀上我也沒有問題,因為我的年齡在這裡,我的世界觀已經定了,我的政治立場也很堅定,這沒有什麼問題。

説到當代中國精神的問題,我説抗戰在我心理的一座精神豐碑就是三字—不屈服。用我的話就是給精神補鈣,骨頭不能軟呀,缺鈣可不行。我所有的寫作都是這樣的追求。

只要精神不倒,這個民族就不會垮

澎湃新聞:你認為中國八年抗戰勝利的原因是什麼?

王樹增: 世界上沒有任何一個民族像中華民族有這樣的韌性、忍耐力。

其實還可以往前推,從1931年到1940年是中國獨自抗擊日本的侵略,這是中國人最苦難的時候,中國是孤立無援的。

歷史不能回顧,回顧起來是一個很辛酸的事情。無論這個民族多麼苦難,都不能將這個民族置於死地,這個民族的生存能力極強。就跟我們的東北抗聯一樣,我們要記住東北抗聯,沒有吃沒有穿,他們在東北老林裏怎麼活下來的。

澎湃新聞: 作為軍人感受更深?

王樹增: 作為軍人作家,寫作過程有兩個強烈的信念支援我:在民族危亡面前,軍人赴湯蹈火是天職,過去如此,現在也如此。我希望我的作品也能夠為當代軍人提供一種血性的精神氣質。

澎湃新聞: 我看你的書經常被一些細節打動,很悲憤,難過,你在寫的過程中有類似體驗嗎?

王樹增: 有一個細節,在西貢,一個華僑辦了一個小旅館,旅館裏住的幾個中國妓女和老闆商量,一個禮拜選一天房費半價,然後他們把這天賺到的賣身錢和房費八千塊錢全部寄到前線。

我寫了一句話寫不下去了。我説這些妓女是社會中最卑微的人。但我緊接著加了一句話,我説最卑微的中國人,不願意自己的國家也卑微。自尊二字實際上要付出巨大的代價才能維護住的。

澎湃新聞: 有一種説法認為“日本的投降很大程度上取決於美國的原子彈和蘇聯的援助”,你如何看?

王樹增 即使沒有原子彈,即使沒有蘇聯對東北出兵,戰爭可能持續很多年,但中國不會亡,中華民族不會屈服。從歷史的趨勢來看,反侵略戰爭贏得勝利是必然的,這一點毛澤東在《論持久戰》中已經論述的很清楚了。十四年或者八年的抗戰已經證明這個民族是要抗戰到底的。沒有他們的參戰,也許會打得更久,但勝利絕對是屬於我們的。

如果你是一個真正的歷史唯物主義者,你就會認識到到最後勝利一定是我們的。按我們當時對日本的國力分析,能撐兩年,到最後日本的丙級軍團已經參戰了。日本是一個沒有資源的國家,這麼大的戰爭,他真耗不過我們。

澎湃新聞: 寫這本書需要準備很多,介紹下去日本、臺灣找資料的情況?

王樹增: 我去日本外務省查一些最原始的檔案,基本想看的我也看了,有的是他們從檔案館拿出小木盒子看的原件。看檔案,主要是為結合日本史了解日本這個民族,你不能簡單的説日本侵略我們,這個民族怎麼了,為什麼,出於什麼樣的心理或者需要,他發動二戰實際上給日本人民帶來了巨大的災難。我想了解日本民族的性格,他和中華民族性格有何不同,其實更深層次的衝突是文化衝突。這個衝突是怎麼形成的,正好我寫過近代方面的歷史,那我就從明治維新開始梳理。我覺得研究這個比具體的戰役重要。

到臺灣的目標就是收集國民黨正面戰場的資料,實際上國民黨還有海軍、空軍的資料。另外,研究一場戰爭,你還得知道當時中國的經濟狀況、工業狀況、財政收入狀況,這種都是資料,你全得弄明白。