陳鼓應:從民主主義到民族主義

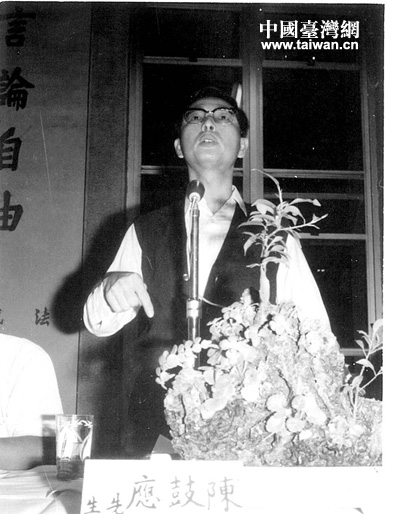

1971年10月15日,臺大法言社舉辦“言論自由在臺大”座談會,陳鼓應在會上發言。(陳鼓應供圖)

1971年10月1日,《大學》雜誌輪值主編陳鼓應等15人聯名發表《國事諍言》,探討人權、經濟、司法、立法、監察等方面問題,提出了“政治改革”的主張,其中對“法統”的挑戰最為敏感。

1971年10月15日,臺大法代會舉辦“言論自由在臺大”座談會,陳鼓應邀參加。陳鼓應回憶説,這次座談會可以説是白色恐怖高壓統治時期首見,我也在會上喊出“免於自由的恐懼和恐懼的自由”,並呼籲在臺大設立民主墻和自由墻。

11月25日,法代會舉辦“民主生活在臺大”座談會,在這次座談會上,陳鼓應公開支援保釣運動,表達了對學生運動的支援,發言稿在《大學》雜誌發表,引發軒然大波。陳鼓應説,“此後,“中央日報”開始連載署名‘孤影’的文章《一個小市民的心聲》,以‘孤影’指代‘鼓應’,攻擊我的言論與學生運動,並印成小冊在學校廣為散發。而臺大校園內也開始反駁《一個小市民的心聲》,引發了一場激烈的論戰。”

迫於當局政治壓力,陳鼓應在1972年赴美探親。而正是這次短期赴美經歷,讓他真正從民主主義思想,轉向了民族主義。“在臺灣的時候,受到教育和輿論的影響,我一直把美國當做是真正民主自由的國家。而實際到了那裏,我看到一個令我驚詫不已的美國——霸權作風與民主自由背道而馳,無休止的軍事擴張讓其他國家深受其害。我這才認識到美國的強大並不是建立在自由民主基礎上。同時,我深深受到海外留學生愛國熱情的感染。這次美國之行徹底改變了我對美國的看法,激發出了我的民族主義思想。”陳鼓應激動地説。

1972年末,陳鼓應回到臺灣後,將自己在美所見所聞描述給臺大師生。此後,臺大大學論壇社舉辦兩次“民族主義座談會”,引起了臺大校園內關於統“獨”之爭的議題,臺大校園展開了民族主義大論戰。

陳鼓應的言論再次引起臺當局的警惕並遭到逮捕。陳鼓應説:“1972年2月7日夜,我和王曉波被警備總部‘約談’,我們被關押一天后獲得保釋。5月,我被臺大解聘。1974年6月,王曉波、趙天儀等12位哲學系老師也遭到臺大解聘。”

這就是著名的“臺大哲學系事件”,也是白色恐怖中政治干預學術、干預言論自由的重大事件。此後,陳鼓應還曾投身臺灣黨外運動,于1979年赴美國任教,並於1984年前往北京大學擔任哲學系教授。