(3)與大陸對立結構下的悲情意識與反共意識

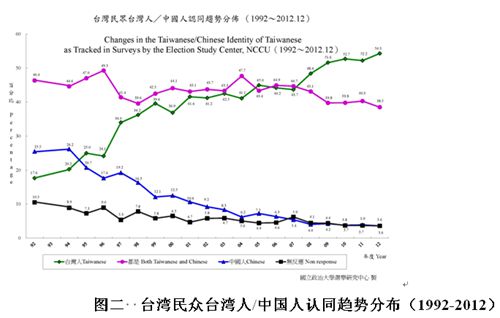

不可否認,“臺灣主體意識”的形成與兩岸關係的對立有很大的關係。幾乎每次臺灣人認同的大幅提升都與當時兩岸出現了嚴重的衝突事件以及臺灣當局的煽動性炒作有關。從圖二可以很明顯的看出,在1995年,臺灣人認同首度超越中國人認同,並在1996年急劇上升,升幅達10%。這表明臺灣人的主體意識在這段時間明顯提升,背後的根源就在於兩岸關係的嚴重對立。眾所週知,1995年6月,臺灣當局領導人李登輝訪美,引起了大陸方面的強烈不滿。1995年7月和1996年3月,中國大陸進行了兩次大規模導彈實彈發射演習,並推遲第二輪“汪辜會談”,史稱“第四次臺海危機”。中美關係、兩岸關係均受到巨大衝擊。

也因此,反共與恐怖氛圍的營造是塑造“臺灣主體意識”的重要途徑。臺灣學者戴國輝早在1984年就指出恐共是臺灣結的根源。“最重要的是目前主張‘臺灣結’這部分人有一種恐懼感、恐懼的是共産黨何時要過海來?一夜之間換旗幟的事會不會發生。更恐懼國共會不會和談?在和談之中會不會被‘犧牲’。”其實李扁時期煽動民眾與大陸的對抗意識和反共意識也正是基於對共産黨的恐懼感包括國民黨當局早期反共教育也是渲染大陸的動蕩與落後來營造一種對共産黨的恐懼氣氛。

(4)愛鄉愛土的愛臺情結的異質化發展

“300年來在臺灣因政治鬥爭而産生的本土意識,再經過‘臺灣民主國’這個政治觸媒,並透過全島性殖民體制所建立的特殊社會的強化,於是一個鮮明的臺灣意識便無可避免地鍛鍊出來。”但此時,所謂“臺灣意識”仍只是一種純樸的愛鄉愛土的具有一定自主意識的臺灣情結,還不具有排斥中國意識自外與中國的分離傾向,否則不能解釋,臺灣回歸時,老百姓敲鑼打鼓歡天喜地的喜悅心理。日據時期,雖沒有清晰的“臺灣主體意識”的概念,“但從本體論而言,‘臺灣意識’已經型構了以後‘臺灣主體意識’的基本內涵。”因此,“臺灣意識”的積澱和內化已經為“臺灣主體意識”話語的生産提供了最關鍵的心理基礎。

“臺灣意識”有三大特點和兩面性。三大特點是:愛國性、反抗性和自主性,這是它的正面。而抱怨性、排他性、分離性、狹隘性是它的負面。在 1970年代前,負面的特性沒有産生明顯的社會影響。但自李登輝上臺後,在政治本土化的現實環境中,“臺獨”分裂勢力放大了這些負面特徵。這就是“臺灣意識”,在特定的歷史環境下異質化發展的趨勢,為主體意識的形塑提供了土壤與空間。