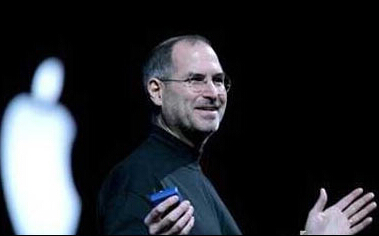

喬布斯是粉絲經濟集大成者。

《羅輯思維》主持人羅振宇。

古往今來,人群中的佼佼者,往往有“粉絲”追隨。人類進入商品經濟社會以來,不論從事什麼行業的名人,只要擁有足夠多的擁躉者,都能輕松的賺錢變現。最近十幾年網絡的發展,更是使得粉絲經濟變得格外引人注目。到了當下自媒體時代,粉絲經濟已呈現出繁榮至頂峰的景象。

所謂粉絲經濟,泛指架構在粉絲和被關注者關係之上的經營性創收行為,通俗講就是名人或其團隊“利用”粉絲賺錢。在傳統經濟形態下,買賣雙方是通過不斷的討價還價的博弈中達成交易,粉絲經濟截然不同,作為購買方的粉絲對商品是發自心底的偏執喜歡,商品在一開始就被附加了精神上的價值,價格反而變得不是那麼重要。粉絲經濟的買賣雙方從交易開始就處在不對等的位置上,賣方“神一般高高在上”,它賣的已不僅僅是商品本身,狂熱的買方會為得到“商品”不計代價。

粉絲經濟成為一個經濟形態,是商業社會的產物。在此之前,粉絲的追捧和擁戴最多使得名人本身變得更加有名,與“利”沒有直接的關係。如李白、柳永、蘇東坡甚至唐伯虎等江南四大才子,即便他們的詩書文章受世人追捧,但“洛陽紙貴”以後能多賺錢的也是那些賣紙的老板,名人本身很難從這方面獲得直接的金錢收益。至于依靠詩書文章加官進爵則是另一套邏輯。

這一切,隨著商業社會的來臨發生了根本改變。商品經濟具備席卷一切能力,它將一切物化,包括名氣,才華和注意力。最初利用粉絲經濟的代表行業是音樂明星,當時很多外國的唱片公司和搖滾歌星依靠廣大粉絲的支持“財源廣進”。再後來,全球進入信息社會,粉絲經濟也一直緊隨社會進步,進入新的階段。不僅是歌星,隨著商品交換手段的變遷和多樣性,文化、體育、科學等各行各樣的出眾者都可以將這種民眾的追逐和關注置換成真金白銀。

互聯網時代的到來,使得名人的形象變得更加鮮活,也拉近了明星和粉絲之間的距離。歌星、影星、體育明星、作家等名人通過互聯網能夠輕易實現和粉絲的互動,賺錢也變得前所未有的簡單。同時,互聯網的飛速發展本身也造就了一批互聯網明星,這些人借助新的手段,最大程度發揮了粉絲經濟的能量和作用,在互聯網時代賺得盆滿缽滿。

蘋果“教父”喬布斯是互聯網時代粉絲經濟的始作俑者,更是集大成者。在他之前,人們關注的更多是科技公司本身,至于公司里面的那些看起來“愚蠢”的軟件工程師,在公眾中沒有絲毫的魅力。然而,喬布斯幾乎憑借“一己之力”,帶領蘋果在科技巨頭林立的硅谷脫穎而出,而他本人也藉此成為民眾之中魅力非凡的英雄。成為英雄甚至被神話的喬布斯和他的蘋果公司在全世界擁有了眾多粉絲,使得蘋果公司每次的新品發布會簡直成了一個吸引全世界目光的全球科技盛會。“蘋果粉”虔誠到宗教徒般地迷戀公司的產品,每每新品發布,很多人徹夜排隊,甚至傳說中的中國“腦殘粉”割腎以求之。粉絲如此追捧,想不賺錢都難。

中國古時戲園子的名角引發的票友迷戀和消費行為算是粉絲經濟的雛形,不過一直沒能形成氣候。粉絲經濟在中國真正出現,是在改革開放之後。彼時,中國敞開大門看世界,而也就是那個時候,才有了歌星影星等。中國粉絲經濟最初的模型和西方基本沒有區別。不僅如此憑借諸多優勢,粉絲經濟在中國發展迅疾,大有趕超世界之勢。

看到喬布斯和他的蘋果公司取得令全世界矚目的巨大成就,中國的互聯網先行者暗自攥緊了拳頭。喬布斯在中國擁有難以計數的粉絲,他的成功給了雄心勃勃的中國人很多啟示。IT業如小米等公司開始學習蘋果的做做法並收獲良好的成效。以至于小米的創立者雷軍有了一個“雷布斯”的綽號。而最近推出錘子手機的羅永浩,背後依托的就是自己多年攢下的“人品和粉絲”,其心昭昭。

時代發展到今天,互聯網使“造星”變得簡單容易,無數條紅地毯鋪就成名之路。同時,互聯網還是探金石,今天的“金子”不再容易被湮沒,它有太多的機會和途徑散發燦爛的光輝。這也成為粉絲經濟在今天繁榮的基礎。如另一個羅胖子,羅振宇和他的團隊在2012年年底創辦了知識性脫口秀節目《羅輯思維》,打的也是粉絲經濟的牌。2013年8月,《羅輯思維》公眾平臺已坐擁50萬粉絲。當月,微信公眾號推出微信會員收費制度,短短6個小時5500名會員被搶光,創收160萬,開創了互聯網的一個神話。無獨有偶,歌手、音樂人、制作人、作家高曉松,在互聯網時代多了一個身份,自媒體人。最近一年,脫口秀節目《曉說》在互聯網平臺迅速傳播發酵,高曉松也將粉絲經濟的效能發揮到極致。

專欄作家吳曉波是財經圈里的名人,今天也順勢做了自媒體,作為浸淫該領域多年的資深觀察家,吳作家深諳粉絲經濟之道。吳曉波拿自己舉例,以前給報社雜志寫稿,一篇文章的價格是一定的,但在自媒體上,他假象了一種未來的可能:如果一篇文章傳播廣泛,足夠為粉絲所喜,100萬粉絲每人“打賞”一毛錢,都是一筆巨大的數字,這在傳統媒體是無法想象的。值得欣喜的是,在不久的將來,這種無法想象也許就會成為現實。

(中國新聞網移動版 張會傑)

[責任編輯: 林天泉]