新浪科技 譚宵寒

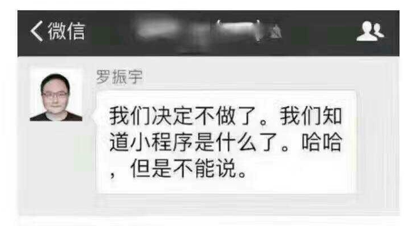

最近,羅振宇的這張圖很火。

從羅振宇的口氣中,許多人讀出了幾分“黑幕”的興味,人們開始好奇,羅振宇所刻意隱瞞的小程序的秘密到底是什麼?新浪科技就此向羅輯思維方面詢問,羅輯思維聯合創始人快刀青衣給出了答案:“哈哈哈哈,那就是他在一個群里吹牛。”

快刀青衣解釋說,此前團隊曾深入討論過小程序的適用場景,“現階段小程序基本是為線下打造的,對線上App沒有太多好處。我們畢竟是小團隊,為了節省開發資源,就撤出來了,沒有那麼深層的、復雜的原因。”而他的另一句話或許可以總結小程序的意義——小程序是個很棒的產品,未來對中國商業社會的拉動不會低于微信支付,但並不是一個所有場景都能覆蓋的產品。

這也是小程序上線兩周中所有已經嘗試、想要嘗試、已經放棄的開發者們共同的疑問——小程序適用于什麼場景?它們在給公司創造哪些商業價值?以及在最初的熱情下降後,誰在使用小程序?使用怎樣的小程序?

他們為什麼離開這塊看上去極為肥美的市場?

陳希(化名)是一家做軟硬件結合的IT公司的員工。微信小程序上線的那天,他被領導安排研究這個嵌入在擁有8億活躍用戶的社交巨頭的新產品。起初,他打算用小程序寫一個物流項目。

“我研究了幾天,就打算放棄了。”陳希告訴新浪科技。從入門到放棄,這是許多小程序開發者新年第二周的主要工作內容。

背後的原因很多:小程序的開發語言、開發工具都受限于微信,不如原生App自由;若公司重度依賴小程序,一旦項目出現問題被微信封掉,需要重新寫原生App;小程序有1M的體積上限,體驗了許多小程序後,陳希最大的感受是,它們功能簡單、無法推送,而有些App就該是豐富的,簡單了反而顯得雞肋;尤為重要的是,小程序不是獲取用戶的渠道、無法享受流量紅利,它無法分享到朋友圈、即用即走也無法留住用戶,甚至無法模糊搜索。

一位產品出身的知乎用戶@趙嘉木也表達了類似的觀點,“這幾天被周圍的‘小程序腦殘粉’煩壞了。”

趙嘉木將對小程序的雞肋總結為6點:1。從功能上看,小程序是弱化版的App;2。從設計上看,小程序遵守微信統一模板;3。從推廣上看,二維碼和社交分享是入口,沒有統一的分發渠道;4。從使用上看,小程序寄生于微信,與微信其他功能衝突;5。從口號上看,“即用即走”適合低頻工具類產品;6。從商業上看,在iPhone上受制于蘋果規則。

對于最後一點,趙嘉木還提出了一點假設:“小程序依賴微信,而微信依賴蘋果(在iPhone上),在支付等環節上,小程序繞不過蘋果的規則。但與App不同,蘋果無法審核小程序。這就會給微信帶來一個很大的隱患,如果某一個小程序違反了蘋果的規則,蘋果是能直接關閉這款小程序呢,還是幹脆就連微信也一起關閉了? ”

被關閉也是一些小程序們擔心的問題。在得到的小程序關閉後,就曾有傳聞稱其是知識付費涉及虛擬物品銷售而被微信叫停,“在我們內部,小程序是從去年10月開始立項的,當初就和微信小程序官方有溝通,知道禁止虛擬付費,這不是退出的原因。”快刀青衣回復新浪科技說。

但除了因為技術原因、場景原因、商業原因、規則原因主動退出小程序的開發者,在上線1周時間內,已經出現了被叫停的小程序。

1月13日,有消息稱,監管層已緊急叫停開戶、交易等金融類小程序,接到通知後多家金融企業的小程序已被迫暫停服務。此前曾上線的國泰君安證券的證券開戶、以及華夏基金、建信基金如今已經無法搜索顯示。

那麼,現階段的小程序指向哪種場景?

新浪科技向多位用戶詢問了使用頻次較高的小程序類別。一位在北京的小程序用戶告訴新浪科技,他最常使用的小程序是“PM25空氣質量指數”,每天出門前,他都會通過小程序掃一眼北京的PM2.5指數,“比蘋果自帶的天氣詳細,又不用下載獨立的App。”

另一位用戶則指向了另一種方向,摩拜單車是他使用頻次相對較高的小程序。“小程序非常適合我們這種對某個App需求非常低的用戶,突然想要到它時能夠通過二維碼等方式獲得相對較好的體驗,再結合微信支付功能,進行服務滲透。”

這兩種使用行為或許可以大致總結為兩個方向:純線上工具與連接線下服務的工具。在張小龍對微信小程序的定義里,任何一個工具都是幫助用戶提高效率,用最高效率方法去完成任務,這種定義被許多人理解為開發純線上的工具類服務。

但從商業化來看,純線上工具很難找到商業模式。一般而言,大多數純工具類產品天生變現能力都相對較差,它們變現的主要渠道包括增值類,比如會員;流量類,比如廣告、電商等;以及企業服務等。但在微信生態里這些變現方式都會變得艱難,尤其對于新應用而言,也很難獲取新用戶。

這也正是快刀青衣在回應中提到的、得到退出小程序的最主要原因,“現階段小程序基本是為線下打造的,對線上App沒有太多好處。”

“我們說了無數次了,線下!線下!”在朋友圈轉發一篇關于得到退出小程序的文章時,火速移動CEO趙九州評論說。

火速移動是一家面向傳統商業的自動化小程序SAAS平臺,在趙九州看來,小程序的出現其實是微信OS 補全的重要一步,小程序通過建立線下交互,建立了全新的場景生態;小程序解決的是商業問題;小程序沒有流量紅利,只有數據紅利;小程序的重點在于連接線下服務,純線上這條路是無法走通的。

一位匿名的知乎網友也表達了相似的觀點,“小程序把掃碼作為重要入口,很明顯微信希望你自己去做線下推廣,把線下用戶導到小程序來。

想好你的用戶從哪來,再去下功夫做賭注。什麼新聞、計算器、天氣、論壇之類的,純屬自己沒想好,瞎湊熱鬧,現在該看清楚事實了,都散了吧。”

但趙嘉木對這兩種方向都表達了質疑,工具類產品空間有限,基本不太可能出現什麼顛覆性的產品;至于線下場景,開發一個H5完全能實現一樣的功能,通用性還更好。

“也許最後和服務號結合,會是小程序的一條出路,另外也許會成為MVP(最小可用性)測試的一個工具,如果想要小程序有未來,那小程序就要有實實在在的不可替代的價值,比如實現某些H5無法實現的功能。這就看之後微信如何支持小程序了。”趙嘉木表示。

小程序線下場景的推進

事實上,早在小程序上線前,小程序就在強調線下場景。1月17日,騰訊公關總監在回應有小程序退出時也指出,“一開始就提醒不要當流量入口,線下是重點。基于這個認知,有人進,有人出,再正常沒有。有人分手,你還不戀愛了不成。”

而從這兩周小程序的開發與使用來看,曾經不相信小程序無法帶來流量紅利的開發者們已經逐漸散去,與線下場景的結合正在緩緩推進,這也是微信開發小程序的第一個目標——通過小程序開放平臺和線下掃碼,得以導入線下流量。

但這種改變商家經營方式以及用戶消費體驗的過程依舊相當緩慢,雖然有程序員告訴新浪科技,開發一個小程序只需要4個小時,但絕大多數商家包括中大型商家都不具備相關技術,尋找外包服務成為想要走小程序之路的選擇。

新浪科技就此咨詢了一家小程序外包服務商,他們給出的報價是,對于餐廳商家,如果需要完成支付功能,需要2.5萬-3萬元;如果無需支付功能,僅需下單功能,需要1.5萬-2萬元。一般情況下,7個工作日可交付模板,商家可根據模板完善菜單,若程序出現Bug服務商會提供免費維護,若需要增加新功能需要後續評估,同時該服務商會進行相應的小程序推廣。

但截至目前,餐廳類商家的小程序進展依舊緩慢,目前僅有麥當勞、肯德基等少數商家入駐,但後續這類商家的鋪展或將形成給微信開拓新流量的轉化空間。

不止餐廳,早在1月11日,微信官方就曾提到過小程序的使用場景——公交實時查詢、航班進程、物流信息、醫院挂號等,網友們也提出了一些設想,比如掃碼簽到、景區建築物講解等等。

但在現階段,已經上船的開發者們依舊面臨著未來商業化的問題,沒有足夠線下支撐、找不到新商業前景的小程序們或許將永遠停留在第一版產品上,不再更新。

[責任編輯:李帥]