攝影:陳晨

年輕的葉嘉瑩在給孩子們上課

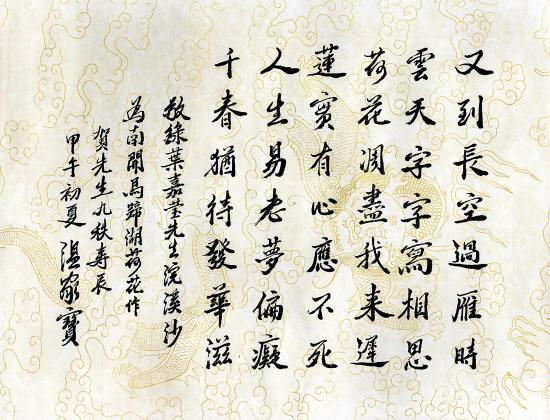

溫家寶手書

日前,一場盛大的國際學術研討會在天津南開大學舉行。這是一次特別的聚會,從美國、加拿大、新加坡、日本、中國等八個國家和地區趕來的海內外百餘位專家學者,既是為了交流中國古典詩詞研究、吟誦、教育等方面的心得與新知,更是為了前來慶賀他們心目中共同的師長——在講臺上傳薪育人已近70年的著名中國古典詩詞研究專家,葉嘉瑩先生的九十壽辰。

前國務院總理溫家寶也專門致信,並親書葉先生一首舊作《浣溪沙·為南開馬蹄湖荷花作》為之壽。他在信中還寫道:“您熱心傳承中國古典文化,在您後面的是許許多多莘莘學子,您站在通往中國古典文化研究的道路上,孜孜以求,誨人不倦。您已經看到,在這條道路上,有更多的人在潛心鑽研、勇往直前。”

葉嘉瑩先生怡然與會,風神氣度依舊令人嘆服。先生一襲深色正裝,襯以繁花外披,用她教授了無數學子的清朗之聲,向與會來賓、朋友表示感謝。她説:“如果人有來生,我就還做一個教師,仍然要教古典詩詞。‘蓮實有心應不死,人生易老夢偏癡。’人生轉眼之間就衰老了,我九十歲了,但只要還能站在講臺上講課,我仍然願意繼續做這樣的工作。”

活動間隙,葉嘉瑩先生在她的寓所接受了羊城晚報記者的專訪。

訪談

1

又到長空過雁時,雲天字字寫相思

羊城晚報:葉先生,溫家寶總理在賀信裏抄錄的這首《浣溪沙·為南開馬蹄湖荷花作》是您何時的作品?其中寄託著您怎樣的心思?

葉嘉瑩:1997年,在加拿大實業家蔡章閣先生的支援下,南開的“中華古典文化研究所”終於建成了辦公大樓。那個時期,我一般都是九月份從加拿大回到國內,在南開進行差不多半年的教學。當時我還住在學校專家樓的房間,每天走到所裏去看書和辦公,離專家樓不遠就有一個荷花池。

寫這首詞大概是1999年的九月,那天從研究所往回走的時候,我聽到天上有雁鳴,於是起了念頭,我説“又到長空過雁時,雲天字字寫相思,荷花凋盡我來遲”,因為我每年都是這個大雁南飛、荷花凋落的時候回來。可是“我來遲”,不只是説這一年的時間是秋天,我沒有趕上荷花開,也是説我當時年紀已經相當大了,雖然有心要報效祖國,但畢竟已經是一個七八十歲的老人了。儘管如此,我還是要盡到我的力量,所以“蓮實有心應不死”,蓮花開過會結蓮蓬,裏面會長蓮子。蓮子要有蓮心,蓮花就沒有死,它的種子在那裏。這裡用了我看過的一件軼事,説有人從漢墓裏發掘出來的一顆漢代蓮子,居然還培育出來荷花,能夠成活。

説“蓮實有心應不死,人生易老夢偏癡”,是我覺得人生數十寒暑很快就過去了,轉眼就衰老了,但是我有一個夢,一個理想還是很癡的,我會一直為之盡力,所以“千春猶待發華滋”。

羊城晚報:其實那時距離您開始回國任教也已經20年了。

葉嘉瑩:是的,那個時候我已經在加拿大和祖國這兩地的教職奔波了20年。

羊城晚報:這麼多年過去,您感覺最大的變化是什麼?

葉嘉瑩:其實我覺得1979年回國的時候,百廢待興,那時唐山大地震也剛剛過去,國內大學也剛開始復校招生,所以大家都是滿心的熱情、希望、理想。現在我們的國家好像是富裕了,經濟上也改善了很多,可是我發現,人心好像變得沒有以前那麼單純了。

羊城晚報:就是不像您當初剛回來的時候了。

葉先生:對呀!大家現在都比較追求私人的利欲的滿足,不論是官場中、商場中、家庭中,會發生一些在我們原來的傳統禮法道德看來不應該發生的事情。所以後來我又寫過詩,説“所期石煉天能補,但使珠圓月豈虧”,就是希望我們能像煉石補天一樣,大家都努力把這個風氣改善,扭轉過來。古人還有一個傳説,海上的月亮如果是圓的、亮的,大海蚌殼裏的珍珠就也會是圓的、亮的。那我覺得,你不要説月亮圓了,我才圓;你自己先要圓起來,再期待月亮也不會虧。

羊城晚報:那傳統文化的傳承和修養能夠在滋養人心的過程中起到什麼樣的作用呢?

葉先生:古詩,曾經蓄積了古代偉大詩人的所有心靈、智慧、品格、襟懷和修養,中國傳統一直有“詩教”之説。在我看來,學習中國古典詩歌的用處,也就在於可以喚起人們一種善於感發聯想、並更富高瞻遠矚之精神的不死心靈。其實我想,在青年人中有很多富有才華的人,只是沒有人為他們把這一扇門打開。我既然是體會到了,如果不傳下去,我會覺得自己是上對不起古人,下對不起年輕人。

2

我喜歡有一種生命在講臺之間

羊城晚報:您很多口述的講授整理出來就是好文章,那麼您在課堂上講授、詳解這些詩詞,事先會準備稿子嗎?

葉嘉瑩:一般情況下不準備。我自己講課本來就沒有準備講稿的習慣,這倒還不只是因為疏懶,而是因為我原來抱有一種成見,覺得在課堂上即興發揮才更能體現詩詞中的生生不已的生命力,而如果先寫下來再去講,未免要死於句下了。

這裡還要説一句,我現在其實很不喜歡上課使用ppt(電腦課件)。因為,我原來是願意任憑自己內心的活動去聯想、生發的,可現在要你這老師先寫定一個稿子,要講哪句話,就給你打出來哪句,按照這個講,我覺得受到很大的限制。我喜歡有一種生命在講臺之間,一邊説,一邊寫。

羊城晚報:在中國古典詩詞的教學、研究和創作上,您都取得了斐然成就。而相較之下,您應該還是在教學方面著力最勤?

葉嘉瑩:這是肯定的。從1945年開始,我未曾間斷地一直教書。而且,在這幾十年裏,和別人比起來,我等於多教了幾倍。因為人家教一個學校,我卻是教三個學校,在北京是三個中學,在臺灣是三個大學。

羊城晚報:這一點非常有名,在上世紀五六十年代的一段時間,幾乎臺灣那幾所最有名的大學,詩、詞、曲,杜甫詩蘇辛詞,都由您一人包下來了。您怎麼能做到的呢?

葉嘉瑩:我是1948年3月結婚,11月就因丈夫趙東蓀工作調動,隨他去了臺灣。但很快,我們倆就遭受了“匪諜”嫌疑的牢獄之災。後來獲釋,我們到臺北,先在臺北二女中教書。這時期,就見到原來在北京時我的一些老師、同學。其中有一位許世瑛先生,他是許壽裳先生的兒子,還有一位是教我大一國文的戴君仁先生,號靜山。他們兩位見到我,也知道了我的困頓狀況,就提出,臺灣大學需要國語講得比較標準的老師來教國文。於是,我開始兼職教臺大一個班的大一國文。兼了半年,他們就把我改成專任了,教兩個班。

兩年後,許世瑛先生到淡江大學做了中文系系主任,又邀我去淡江教書。我不好意思拒絕,因為他是我的老師,就開始在淡江教詩選、詞選、曲選、杜甫詩。所以,我所謂兼任,其實比臺大專任的課還多。又過了兩年,臺灣輔仁大學復校了,中文系第一任系主任就是戴君仁。他説,輔仁是你的母校,你怎麼能不來教?所以,輔仁的詩選、詞選、曲選,也都歸了我去教。三個大學,説是有兩個兼任,其實都是專任的工作量。後來,淡江大學又有夜間部,也要我教。像這次來天津參加活動的白先勇、林玫儀等人,都是這一時期在各校聽過我課的學生。我現在都難以想像,當時怎麼會教了那麼多的課。

3

平生兩大欣慰,傳承師門正統

羊城晚報:昨天在研討會的閉幕式上,聽您説起自己“平生兩大欣慰”,仍然是同教學傳承有關,卻並不是因為自己“桃李滿天下”。您的語氣讓我們震撼。

葉嘉瑩:是,我覺得自己平生做了這兩件事情,到現在都以為做得真對。一個就是把我上世紀40年代在輔仁大學讀書的時候,記下的顧隨先生講詩的筆記一直保留、整理出來。當時很多人都只欣賞大家老師的講詩,只有我是埋頭苦記,把老師的每一個字都記錄下來了。所以我的同門史樹青先生見到了這些筆記,説:“當時沒有錄音機,可你的這個筆記簡直像現場錄音的一樣!”這些筆記隨我輾轉海內外,每在旅途不敢托運,隨身攜帶,一直視之為“宇宙之唯一”。最終我將它們交給了顧先生的女兒顧之京教授,整理髮表。

另外一件事,就是我去加拿大之後,認識到古詩吟誦的重要性,於是請求我在臺灣的老師戴君仁(靜山)先生用最正宗的吟誦錄下了一卷帶子。戴先生對我們學生有求必應,他錄了一小時的詩歌吟誦,包括古今體、五七言詩。當時戴先生年紀也很大了,把通篇的《長恨歌》、還有杜甫的秋興八首都從頭吟到尾。這個帶子我帶回來了,臺灣那邊反而沒有人保存下來。我説,這個才是真正的我們傳統吟誦的方式。

所以,縱然我一無所長,也什麼事情都沒有做好,做好了這兩件老師的事情,也很值得欣慰。

4

中國古人的修養並不是向外張揚的

羊城晚報:談到詩詞的吟誦,這其實是您在晚年非常看重的另一件事。我通過大會發言和論文,知道現在學術界比較通行的觀點似乎是吟誦也分成很多流派。其中有以您為代表的傳統正宗的私塾調,另外還有吸收民歌演唱技巧的,或者吸收西洋樂的,或者完全是自度曲。但是感覺上,除您之外這幾種似乎更像“吟唱”,而非純粹“吟誦”。對此您怎麼看?

葉嘉瑩:我們古人的詩的吟誦,是一種心與心的交流,是我的讀者之心跟詩人之心的一種交流。中國古人的修養並不是向外張揚的。你看中國古代的音樂,像古琴、瑟,在大庭廣眾的演奏廳都並不合適。我們中國“行有不得反求諸己”,都是內向的,是你自身的、正心誠意去修身的,是內在的追求。所以中國的古典詩歌是吟誦,在夜深人靜、清風明月之夜,拿一本古詩,把自己的心靈、感情、意念跟那首詩打成一片。不是説大庭廣眾很誇張的用聲音手勢,而內心完全沒有感覺。任何的東西,不管是詩歌,還是其他藝術,只要你外表誇張的形式超過你內心的感覺,那都是虛空。所以我並不贊成用誇張的方法來表現。

而且你要知道,我們中國的舊詩五言七言這些律詩絕句,它基本形式是差不多的,所以沒有很多花樣,不是説這個唱一個調那唱一首歌。而且,古人為什麼出口成章呢,就是説你熟悉了平仄格律跟聲調,説出來就會合乎格律。格律對你不是束縛,反倒是給一個引起你生發的力量。李杜詩篇也是帶著吟誦的聲音作出來的,為什麼用這個字不用那個字,有時候是因為意思的關係,有時候是因為聲音的關係。而當你做這種斟酌的時候,不是純粹的理性,是你吟誦的時候結合著聲音辨別出來的。那是一種很微妙的感受,所以吟誦才重要。

羊城晚報:那您寫詩詞的時候也是這樣邊吟邊寫的嗎?

葉嘉瑩:對,我是拿著調子來吟的。而且,當我改的時候,看這個字妥當不妥當,是一邊唱著,一邊想,哦這個字可以換一個……所以我寫詩從來不是趴在桌子上硬寫,句子它自己會隨著聲音跑出來,是真的,我不是在説笑。

5

我每晚兩點半睡,早六點半起床,不是虛誇

羊城晚報:今年您九十高齡了,在教學和生活方面有什麼打算呢?

葉嘉瑩:我九十歲了,昨天我還説,要繼續努力工作來回報大家的關心,白先勇先生他們都在笑,但這是我真誠的心願。比如接連兩年,我們每次從加拿大都差不多運回有十箱的材料,是我在各地講課的錄音,還有近兩千小時需要整理。這些材料,要存在我們的“迦陵學舍”。我有一天,不能站在臺上,也不能講課了,但是至少還可以指導學生來整理。一直到現在,他們整理完我演講或講課的稿子,我都仍然親自看、親自改。所以我説我每天晚上兩點半睡,早上六點半起床,不是虛誇的事情。

我的大外孫女最近生了一個男孩,是我的重孫子,我們是四世同堂。去的儘管去了,來得儘管來著,那去來之間是怎樣的匆匆?但是,我要把我們國家、民族、文化的美好精神文化傳承下來,我願意終生做這樣的工作。

葉嘉瑩,號迦陵,1924年出生於北京,1945年畢業于輔仁大學,曾師從著名學者顧隨修習唐宋詩。上世紀中期曾執教于臺灣大學、輔仁大學、淡江大學,1969年遷居加拿大溫哥華,受聘為不列顛哥倫比亞大學終身教授。1991年獲授“加拿大皇家學會院士”,成為該學會有史以來唯一中國古典文學院士。現任中央文史研究館館員(唯一外籍館員)、南開大學文學院中華古典文化研究所所長。

自1979年起,葉嘉瑩每年利用假期回國授課。30多年來,她應邀到國內幾十所大學巡迴講學,舉行古典詩詞專題講演數百場。同時,她仍然活躍在加拿大、美國、臺灣等國家和地區的講壇上。

為在祖國傳承優秀傳統文化、傳播中華詩詞,葉嘉瑩于2013年回國定居。南開大學正在興建一座集教學、科研、辦公、生活于一體小樓,名為“迦陵學舍”,供葉嘉瑩先生居住使用。

2008年12月,葉嘉瑩榮膺中華詩詞學會首屆“中華詩詞終身成就獎”,頒獎詞中寫道:“葉嘉瑩是譽滿海內外的中國古典文學權威學者,是推動中華詩詞在海內外傳播的傑出代表。她是將西方文論引入古典文學從事比較研究的傑出學者,其詩論新意迭出,別開境界,在我國學術界産生了重大影響。”

2013年12月,葉嘉瑩獲得國家“中華之光——傳播中華文化年度人物獎”,被譽為“在世界文化之大坐標下,定位中國傳統詩學,她是白髮的先生,詩詞的女兒”。

眾家談

包家駒(臺灣長庚大學校長、葉嘉瑩的外甥):

父母親在多年前棄我而去,我正在惶惑、無所擔依時,幸而有舅媽。在待人處事上時時教導我,在生活起居的細節上如父母一般地無微不至地關心我、照顧我。

第一次知道舅媽是位教授,竟然是在她已任教加拿大英屬哥倫比亞大學的辦公室裏。原先在我的印象中,舅媽只是一個在家裏洗衣擦地、架著竹籠為女兒烘烤尿片、在廚房裏洗菜的婦人。直到籌建長庚醫學院時,聘來的國文老師中就有人聽過舅媽的課,我才意識到,原來舅媽有這麼高的成就!

我舅媽的一生並不順遂。年輕時曾經歷戰亂,中年後又不得不離開她所熟悉的生活和工作環境,遠赴美國和加拿大重新開啟學術生涯。人生的坎坷和恒定,很多人都曾經經歷過,但是少有人能夠像我舅媽一樣,在苦難時不怨天不尤人,從未放棄對生命的信仰和對知識追求的熱忱,更能以寬恕和愛包容一切。

白先勇(著名作家):

我不算是葉先生正式的弟子,我是在臺灣大學外文系讀書的時候,常常去中文系旁聽葉先生的課。雖然是旁聽生,可是葉先生的對古詩詞的教誨真的是對我啟開了一扇門,讓我欣賞到中國古典詩詞的美。她的教誨影響了我的一生,尤其葉先生講的杜甫的詩,對我的影響,可是一直延續到今天。

席慕蓉(著名作家、詩人):

葉老師的生日與荷花的生日是同一天,所以她的小名有“荷”這個字。我特別問過她:“那您的長輩怎麼叫您呢?”——她説,他們叫我“小荷子”。從開始生長的時候到現在,她生命的本質都像荷花那麼乾淨。生活再怎麼滄桑,老師都未改如荷花一樣的高潔。

記者

手記

拳拳之心 弱德之美

得以親炙于葉先生的人,不難發現她有一個習慣性的手勢:説到動情處,會一手虛虛握拳,逆時針向外緩緩旋動,似乎輕執書卷,又像在啟人向學。這次採訪時再得見,我由此很直觀地聯想到一詞:拳拳。

《禮記·中庸》有言:“得一善,則拳拳服膺而弗失之矣。”九十生年歲月中,詩詞之美、傳承之責即為葉先生心中堅執的“一善”,她因這拳拳之心而不老。

採訪中,葉先生回溯眾多教壇往事,最動人的一刻出現在,她細細講述在加拿大如何領著十多個上幼兒園的華僑孩子學古詩。老先生親手畫了卡片,從“詩”字“言”字旁的造字原理講起,用孩子的語言,一直推演到,“詩,就是把會走路的心用語言表達出來。所以每個人都會做詩的,你天生下來有感情,只要心會動,有語言能表達,那你就是詩人了”……登上過那麼多所大學講臺的老師,述解過多少幽深宛轉的詩詞意境,葉先生臉上卻在此際浮動著,最真淳細緻的微笑。她一定感受到了詩意涌動、無礙東西古今的大歡喜。

葉先生論詞,標舉“弱德”之美,意指詞之文體,最擅抒發“在強大的外勢壓力下,不得不採取約束和收斂、屬於隱曲姿態,但仍有堅持與操守的一種美”。

先生受過國破親亡痛,身歷牢獄之災,待一切稍安,又經喪女之禍,而她永遠是在承受艱難的生活之餘,堅守著投入精美而持久的精神活動。從教70年後,學生們此際簇擁著她,也一再用無數的細節來關照、來佐證,“弱德之美”,正是對葉嘉瑩平生行履的最好寫意。

(感謝南開大學馬長虹、張靜兩位老師對稿件采寫的大力支援)(記者 鄧瓊)

[責任編輯:楊永青]