離開悲劇性,我甚至連自然風光都無法接受……悲劇性,喻義人的尊嚴、人的莊重、人的充分成長。

帕斯捷爾納克生前最後一張照片。1960年2月

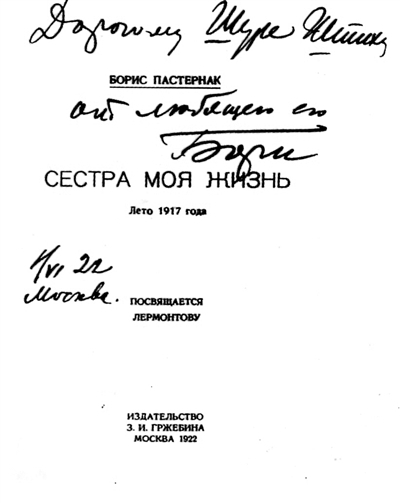

詩集《生活,我的姐妹》扉頁,帶有贈給亞·施蒂赫的題詞。

鮑里斯·列昂尼德維奇·帕斯捷爾納克(1890-1960),二十世紀最偉大的俄羅斯詩人之一,個人命運與時代翻覆相互交錯,閱盡世間悲苦與歡欣。他站在從傳統到現代的轉捩點上,憑借天賦感知這一切,並以詩歌和散文形式加以呈現,從而在現實生活中超越現實,創建(或開創)自由。

與復雜艱辛的人生歷程相對應,帕斯捷爾納克的詩學風格也經歷了由混沌到明澈、由繁復到簡白的發展過程。他用數十年時間終于完成了漫長的成熟期,他的長篇小說《日瓦戈醫生》以及由此衍生的組詩,即是悲欣交集的生命見證。

等待飛升

站在時代的門檻邊耳語

1890年2月10日(俄歷1月29日,也是普希金的忌日),鮑里斯·帕斯捷爾納克出生在莫斯科。他的父親是一位畫家,後來成為托爾斯泰的“禦用”插圖畫師;母親則是鋼琴家,情感異常纖細。這個世紀末的俄國知識分子之家,籠罩在契訶夫所雲“所有人都神經兮兮!”的氛圍中。帕斯捷爾納克也養成了知識分子衝動的脾性,易動肝火,喜歡悔過。

帕斯捷爾納克的青少年歲月,正值俄國歷史空前的變局,從“一九零五年革命”到一戰爆發,是他對浪漫主義藝術最沉迷的時期。其間他先後學習過作曲和哲學,繼而開始跟一些未來派藝術家交往,包括與他惺惺相惜的馬雅可夫斯基,但他對未來派激進反傳統的旨趣始終保持著審慎的距離。

他的第一部詩集《雲霧中的雙子座》發表于1913年末,這是他在文學上稚嫩的起步,但一開始就透散著鮮活的氣息,對自然景物人格化的描寫更是意蘊深長。

從1917年3月到10月直至內戰燃起的1918年,帕斯捷爾納克接連經歷了俄國歷史雪崩式的變革,連同無果而終的戀情。他隨後在詩中寫道:“那舊的一年,時常在窗邊/朝我耳語:跳出來吧/這新的,則用狄更斯的聖誕童話/驅散了一切。”(《1919年1月》)

一個新的年份,站在時代的門檻邊,向世人許以革命洗禮的幻象,用氤氳在歲末的節慶,給那些惶然失措的人們帶去慰藉。個人命運與時代如同平行的鏈條,讓帕斯捷爾納克初次意識到自己並非這場狂歡的局外人。所有這些關于自然、歷史和命運的復雜體驗,投映在《生活,我的姐妹》中,將他推送到一流詩人的行列。

一種泛神論式的奇思異想貫穿于整部詩集:與其說人在世界中感知和塑造著萬物,不如說萬物在世界中感知和塑造著人。茨維塔耶娃讀到《生活,我的姐妹》後預言:“您將變得非常老,等待您的將是漫長的飛升。”

帕斯捷爾納克的早期創作延續到二十年代末,除了幾部堪稱經典的抒情詩集,他還試圖增添散文敘事的經驗,而長篇敘事詩對于他似乎具有更大容量,用以包納宏大時代的變遷,揭示其中的謎題。此類實驗很難說是成功的,但一些未完成的篇章日後卻與《日瓦戈醫生》的構思銜接起來。

落入沉寂

文學還是政治?與時代爭辯

1930年,以先鋒主義的反叛姿態著稱,卻被官方指定為頭號詩人的馬雅可夫斯基開槍自盡。對于這位昔日好友的悲劇,帕斯捷爾納克一反批判自殺的社會輿論,寫下了《詩人之死》。在他看來,那些在時代威迫下偷生並茍活在流言中的人們,才是真正“怯懦的男女”和“病夫”。他對詩人之死則不吝讚頌,認為這是英勇之舉,盡管兩人因觀念衝突早已貌合神離。

帕斯捷爾納克寫給馬雅可夫斯基的《詩人之死》,無異于對蘇聯社會的公然爭辯。與此同時,面對各種人為強制所帶來的流變,以及“生活越來越好”的假象,帕斯捷爾納克似乎更多地甘願順服,內里則以使徒保羅的訓示作為自我持守的方式,即所謂“患難生忍耐,忍耐生老練,老練生盼望,盼望不至于羞恥”。

相形之下,他的另一位詩歌對手、永恆的“對蹠者”曼德爾施塔姆則如飛蛾撲火,投向絕對自由的烈焰。三十年代的曼德爾施塔姆,儼然淪為時代棄兒,越來越像舊日的癲僧。他不停地要求對其文學地位作出公斷,生活變成了一場悲愴的滑稽劇。

在大恐怖行將來臨的1933年,曼德爾施塔姆寫下他著名的政治諷刺詩——《我們活著,感覺不到腳下的國家》。他偶然遇到帕斯捷爾納克,當面誦讀了此詩,後者的反應迅疾而冷漠:“我建議您不要再向任何人讀這首詩。這不是詩,是自殺。我可不想參與您的自殺。”1934年5月,曼德爾施塔姆被捕,1938年,死于蘇聯勞改營。帕斯捷爾納克後來對詩人的妻子說,這是一首“骯臟的作品”,“超出了藝術的界線”。

許多文獻都提到,斯大林本人曾經親自打電話給帕斯捷爾納克,試探他是否有心營救自己落難的“詩歌兄弟”,那個來自克里姆林宮的電話,幾乎將帕斯捷爾納克逼向道德兩難的絕境。他對曼德爾施塔姆的冷漠自有衷曲。而文學也絕非依據道德勇氣論功行賞的舞臺,當文學遇到政治,單憑一具肉身與之抗爭,未必是合宜的選擇。

1933-1943年間,是帕斯捷爾納克創作上的沉寂期,未出版一部原創作品,只能根據“訂貨”,依靠翻譯維持困頓的生活,但也因此留下了俄語中最出色的《哈姆雷特》與《浮士德》。

[責任編輯:楊真斌]