盛世勤修典 翰墨映丹心

【一線講述】

編者按

編修典籍,是國運昌盛、物阜民豐的一大標誌,也是賡續文脈、推動文化進步的重要途徑。6月1日,習近平總書記考察中國國家版本館中央總館時強調:“盛世修文,我們這個時代,國家繁榮、社會平安穩定,有傳承民族文化的意願和能力,要把這件大事辦好。”

為了收集、保護、編修並研究浩如煙海的典籍資料,許多學者、編輯、出版人夜以繼日、孜孜求索,伴青燈黃卷,守墨韻書香,甘於傾注十年、數十年乃至畢生心血鑄就文化豐碑,傳承民族智慧。今天,讓我們走近這些修典人,閱讀書頁背後的動人故事。

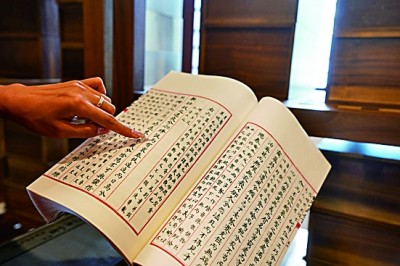

揚州文匯閣,工作人員在展示《四庫全書》。新華社發

甲骨一片文脈長

講述人:清華大學出土文獻研究與保護中心教授 黃天樹

《甲骨文摹本大系》是我和團隊歷經十年完成的一部著作,回想過往歲月,依舊感慨萬分。要問為何編這樣一部“大系”,還要從我求學、治學的經歷講起。

1985年9月,我考入北京大學讀博士,師從裘錫圭先生。入學後,我住在燕南園南面的29號樓318室。那一年,裘先生剛滿50歲,大概是中文系最年輕的博士生導師,對甲骨學有精深的研究。我對這門學科也有濃厚興趣,一開學,便把博士學位論文題目定為《殷墟卜辭的分類與斷代》,他欣然應允,建議採用“先分類後斷代”的新方法進行研究。

當時,最便捷的分類辦法就是複印一部或購買兩部《甲骨文合集》(《甲骨文合集》是雙面影印的),然後把裏面的甲骨拓本一片一片地剪下來,根據字體特徵進行分類。但是,當年我承擔不起這些費用,只能用透明的薄紙蒙在甲骨拓本上描摹,用摹本進行字體分類。這种經歷讓我既蒐集了第一手甲骨資料,又掌握了閱讀甲骨文原始資料的能力。這或可視為我編纂“大系”的一種緣起。

目前,全世界收藏的有字甲骨是16萬多片,若每片以10字計算,總字數已超過160萬字。但是,甲骨文要作為史料來運用,前提是要確定其時代,否則便是一堆斷爛朝報,缺少科學價值。

所以,我們打算按照新的理論和方法研究、整理甲骨文資料,把原本龐雜無序的有字甲骨整理成井井有條的史料,這對於後人治學、研究的意義是不言而喻的。

編纂“大系”可謂事無巨細,我和團隊點滴摸索、反覆研究、屢次修正,終於使其面世。總體來説,其過程大致有選擇佳拓、剔除偽片、刪除重片、綴合殘片、分類斷代、製作摹本、撰寫釋文、編制索引。

以製作摹本這個環節為例。凡是2014年以前出版的8萬多片有字甲骨,不論碎片大小和字數多少,“大系”全部收錄。對於綴合而言,無論大小,都是有價值的,有時只要缺少了一小片,就無法復原甲骨全貌。為了更準確地描摹文字,我們不僅要關注甲骨刻辭,還要關注文字所依附的甲骨材料及其形態。

甲骨文刻在龜甲和獸骨上,載體不同,直接影響它的綴合、臨摹效果。所以,團隊中很多人都養了烏龜,觀察龜殼的齒紋、盾紋、邊緣等。只有了然於心,遇到一些甲骨碎片時,才能根據紋路精準判斷它在完整甲骨上的部位,否則只要一小片放顛倒了,就會直接影響文字鑒別的準確性。

十多年來,團隊成員都秉持著匠心對待這份事業,週六日加班、工作日熬夜、費盡週折搜尋資料的事情常有。幾乎每一個摹片都經過了反覆推敲、修正,有時幾百片已摹好,但經審核發現一些欠妥之處,便又推倒重來。類似的例子不勝枚舉。

如今的甲骨學,已經是一門世界性的學問。歷史上,埃及古文字、兩河流域楔形文字都中斷、消失了,只有漢字經過不斷演變延續至今,甲骨文成為中華文化賡續相傳的重要載體。但甲骨的出土之日,也是它損壞的開始。作為一名甲骨學者,有責任把它著錄、保存下來,這是甲骨學代有傳承的基礎。當下,甲骨學不再是冷門絕學,而是一門“朝陽學科”,希望後繼學者秉持一份初心,常懷一份匠心,把這門學問發揚光大。

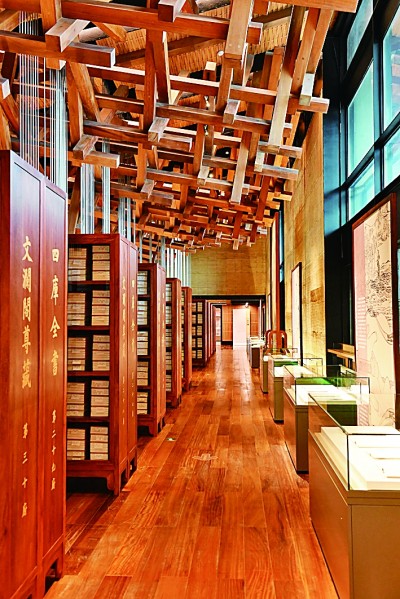

中國國家版本館杭州分館展示的文瀾閣《四庫全書》。新華社發

丹青千古留芳華

講述人:浙江大學出版社藝術分社總編 葛玉丹

今年年初,我帶著家人來到中國國家博物館“盛世修典——‘中國歷代繪畫大系’成果展”展廳,親眼看到了自己參與出版的圖書集體亮相,深感光榮與自豪。

還記得2014年2月,我被安排至總編辦擔任主任一職,第一項任務便是協助總編輯完成“大系”中《元畫全集》的結項驗收工作,這是我接觸“大系”的開始。當項目啟動第三輪全世界範圍內採集高精度圖像資源的任務後,編纂出版工作的難度也越來越凸顯。我被緊急徵召入組,正式參與“大系”的編輯出版工作。

這時,“大系”計劃內的出版規模擴充至220余冊,入編的歷代繪畫作品擴大至12000余件(套)。為了更好呈現藝術史的發展脈絡,併為藝術史研究提供更為完備的圖像文獻,我們在梳理文獻、蒐集數據、準備擴編的同時,還對這一階段的《明畫全集》《清畫全集》編纂體例作了重大調整。

説實話,這給編纂出版工作帶來了不少困難。比如,概述和作品説明增加了,意味著撰稿人員要從上百位增加至五百餘位,工作量也隨之增加。題跋、印章釋文的增補,對工作人員的專業性也提出了更高要求。參考文獻同步增加,前期核對與梳理工作極其耗時耗力。

另外,由於按畫家分卷分冊,所以只要付印文件還沒有上機,一旦發現哪還有本卷畫家的重要作品,就得隨時補錄。而這一補錄,可能牽一髮而動全身。比如,《明畫全集》沈周卷臨近付印時,項目組得知原為翁同龢舊藏的沈氏《臨戴進謝安東山圖》由其後人捐贈給了上海博物館。於是,我們第一時間聯繫館方,在各方全力支援下緊急補拍,並同步製作版權資訊、撰寫説明。這樣,該卷所涉圖序及相應版式全部重新調整,審校流程重新增補,定稿文件全部推倒重來。

為確保編纂品質,我們採取了一系列應對措施。

嚴標準。要求每一冊圖書的編校差錯率控制在小于萬分之零點二五。制定了一套標準工作流程,建立起資源共用平臺,確保每道工序有章可循。

強隊伍。除了利用浙江大學學術優勢組建一支強有力的編審校隊伍外,還尋求外力支援,邀請全國印鑒、古文字研究、古籍出版等領域專家充實外審隊伍。

習近平總書記對“中國歷代繪畫大系”全程支援、念茲在茲,始終激勵著我們。數年裏,大家面對複雜繁重的工作,全都坐穩“冷板凳”,堅持高效的工作節奏。特別是在新冠疫情期間,我們克服了重重困難,保障整體進度正常運作。如今回首,覺得加入“大系”團隊是一件無比有價值、有意義的事。願丹青千古,文脈長存。

“盛世修典—‘中國歷代繪畫大系’先秦漢唐、宋、元畫特展”在浙江美術館展出。王錦超攝/光明圖片

影印存真故紙新

講述人:甘肅省圖書館文溯閣《四庫全書》藏書館館員 王江東

5月15日,文溯閣《四庫全書》原大原樣影印精選版《文溯閣四庫全書影印精選》在甘肅蘭州市首次出版面世。這是文溯閣《四庫全書》自2021年啟動數字化影印出版工作以來一項最重要的成果。清點、整理、移交、掃描、校對、出版……每一道程式都傾注了大家的心血與熱情。

在這之前,甘肅省圖書館所藏文溯閣《四庫全書》是現存四閣中最後一部未數字化和影印出版的《四庫全書》。為了讓書寫在古籍裏的文字活起來,圖書館經過長期縝密的籌劃論證後,于2021年啟動了文溯閣《四庫全書》的數字化影印出版工作。

我作為其中一員,主要負責全書的清點、移交工作,恒溫恒濕的古籍書庫是我的工作主陣地。在這裡,6144函、36315冊書籍分裝在1128個特製的香樟木書櫃裏,等待我們目睹真顏。

每天清晨開始工作,我們會穿上工作服,戴上口罩、配上手套和鞋套,將函盒從書櫃裏取出,放在工作臺上打開、清點、登記,再放入櫃中存好。清點,並不是簡單地清點數量,而是要將每一函、每一冊書的資料錄入登記表裏;每一函的函盒、夾板、束帶、銅扣的存缺程度,每一冊古籍的題名、卷數、頁數,以及有無破損、污跡或黴斑等情況,都要一一記錄在案。工作內容看似機械枯燥,但一想到可以欣賞到皇家鈔本的楷體書法、古代名人手繪圖譜,感受先賢對文化的追求與造詣,就覺得是一件十分有價值的事情。

古籍整理要有足夠的耐心與細心。因為,前人整理中很可能存在謬誤,發現並校正它們是我們必須承擔的責任。編輯出版好這部典籍,為今人提供最真實原始的材料,是編者的使命,更是對歷史的敬意。

《四庫全書》共有七部,至今留存的只有三部半。古籍坎坷曲折的歷史命運昭示我們,只有國家強盛,才有文運昌明。古籍版本目錄學家顧廷龍曾説過,整理古籍是“專為前賢形役,不為個人張本”的事業。作為新時代的護書人,我們有義務把歷史文脈更好地傳承下去。

參觀者在拍攝國家典籍博物館展出的簡牘。新華社發

數字出版傳古韻

講述人:甘肅省圖書館文溯閣《四庫全書》藏書館館員 王江東

5月15日,文溯閣《四庫全書》原大原樣影印精選版《文溯閣四庫全書影印精選》在甘肅蘭州市首次出版面世。這是文溯閣《四庫全書》自2021年啟動數字化影印出版工作以來一項最重要的成果。清點、整理、移交、掃描、校對、出版……每一道程式都傾注了大家的心血與熱情。

在這之前,甘肅省圖書館所藏文溯閣《四庫全書》是現存四閣中最後一部未數字化和影印出版的《四庫全書》。為了讓書寫在古籍裏的文字活起來,圖書館經過長期縝密的籌劃論證後,于2021年啟動了文溯閣《四庫全書》的數字化影印出版工作。

我作為其中一員,主要負責全書的清點、移交工作,恒溫恒濕的古籍書庫是我的工作主陣地。在這裡,6144函、36315冊書籍分裝在1128個特製的香樟木書櫃裏,等待我們目睹真顏。

每天清晨開始工作,我們會穿上工作服,戴上口罩、配上手套和鞋套,將函盒從書櫃裏取出,放在工作臺上打開、清點、登記,再放入櫃中存好。清點,並不是簡單地清點數量,而是要將每一函、每一冊書的資料錄入登記表裏;每一函的函盒、夾板、束帶、銅扣的存缺程度,每一冊古籍的題名、卷數、頁數,以及有無破損、污跡或黴斑等情況,都要一一記錄在案。工作內容看似機械枯燥,但一想到可以欣賞到皇家鈔本的楷體書法、古代名人手繪圖譜,感受先賢對文化的追求與造詣,就覺得是一件十分有價值的事情。

古籍整理要有足夠的耐心與細心。因為,前人整理中很可能存在謬誤,發現並校正它們是我們必須承擔的責任。編輯出版好這部典籍,為今人提供最真實原始的材料,是編者的使命,更是對歷史的敬意。

《四庫全書》共有七部,至今留存的只有三部半。古籍坎坷曲折的歷史命運昭示我們,只有國家強盛,才有文運昌明。古籍版本目錄學家顧廷龍曾説過,整理古籍是“專為前賢形役,不為個人張本”的事業。作為新時代的護書人,我們有義務把歷史文脈更好地傳承下去。

(項目團隊:光明日報記者 李曉、陸健、宋喜群、崔志堅、王斯敏 光明日報通訊員 張川惠子)

《光明日報》(2023年07月19日 07版)