根深葉茂

漳州木偶戲

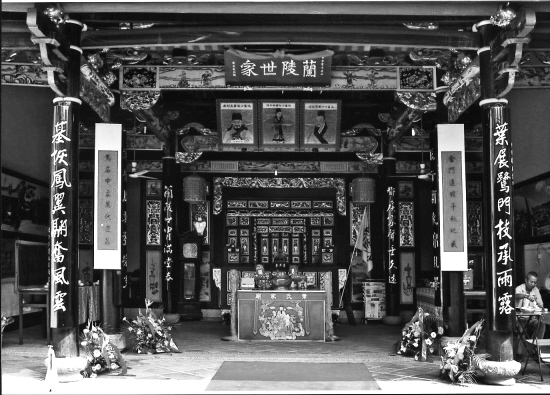

宗 祠

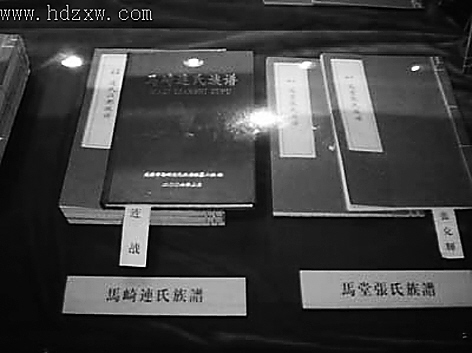

族 譜

核心提示:臺灣的“根”在哪?“源”在何方?本文以大量史料、實物、風俗習慣等為佐證,系統闡述漳臺兩地之間自古以來形成“地緣相近、血緣相親、親緣相繼、文緣相承、神緣相通”的架構,以此揭示兩岸血濃于水、一脈相承的“根源”之所在。

地緣相近

在地緣方面上,漳州與臺灣的關係,可以追溯到遠古時代。據地質學的研究證明,在1200萬年以前,臺灣曾與福建陸地連接在一起,後來由於地殼運動的變化,才出現了臺灣海峽,形成臺灣島。但是在臺灣與大陸之間,仍然存在一條可以徒步通行的跨海通道,即所謂的“陸橋”,也就是學術界所稱的“東山陸橋”。而漳州,就是遠古海峽陸橋橫跨大陸的一端,是大陸與臺灣史前文明關係的最近要點。1970年在臺灣發現的舊石器時代晚期的“左鎮人”化石,據有關專家推斷,在距今約三萬至二萬年,“左鎮人”和其他許多大型哺乳動物,很有可能都是經過長途的艱難跋涉,從大陸東南移居臺灣的。有力地印證了臺海之間“陸橋”的説法。可見,在遠古時期,福建當是“左鎮人”由大陸遷徙臺灣的必經之路,漳州地區也應是史前人類通往臺灣的出發地。1987年和1990年,漳州地區分別發現屬於舊石器晚期的人類化石“東山人”和“漳州人”,為有關古人類途經福建進入臺灣的推斷提供了科學依據;同時,閩南古謠“沉東京,浮福建”,也從不同側面反映這一情況,進一步充分證明了閩臺之間特別是漳臺兩地的特殊地理關係。

血緣相親

在血緣方面上,同種同宗,同根同源。臺灣人的根在大陸,絕大多數在閩南。據有關資料統計,在臺灣2300萬人當中,約有百分之八十來自福建;而福建籍當中,約有三分之一是漳州人。換言之,現有2300萬台灣同胞中,約有800萬人“根”在漳州。據史載,一千多年以前,漳州、泉州居民就有人到臺灣。隋代,漳州就與澎湖舟楫相通。《臺灣通史》載:“澎湖地近福建,海道所經,朝發夕至,漳、泉沿海之黎民早已來往,耕漁並耦。”兩宋時期,“中原板蕩,戰爭未息,漳、泉邊民漸來臺灣,而以北港為互市之口”。明清及其之後年代裏,漳州人持續不斷地相率遷徙臺灣。在臺灣四百多年中,漳籍子弟有近一千多人在拓殖開發、建設發展、繁榮臺灣上起到十分積極的作用。如“開臺王”顏思齊、“治臺名將”藍廷珍、“籌臺宗匠”藍鼎元、“他齋先生”陳夢林、“阿里山神”吳鳳、“開蘭鼻祖”吳沙、“開蘭元勳”陳輝煌、臺灣水利事業奠基人林成祖、熱心公益事業的“板橋林家”、臺灣近代功臣林維源、滿門忠烈的“霧峰林家”(林文察、林朝棟)、抗日英雄簡大獅、閩南護法首領林祖密等等,近代的連震東、謝東閔、林洋港等等。此外,還有當今活躍在臺灣政壇的國民黨要員連戰、蕭萬長、江丙坤、王金平、吳敦義、曾永權、林豐正、林益世、賴士葆等,民進黨要員陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、蘇貞昌、遊錫堃、張俊雄、林義雄、陳菊等,臺工黨要員鄭昭明,原前臺聯黨賴幸媛等。漳臺之間一脈相承的血緣關係十分密切深厚。

親緣相繼

在親緣方面上,漳州的宗廟、宗祠、故居、祖厝、族譜、神主、祖墓等是構成漳臺淵源關係的主要組成內容。明清以來,漳籍臺灣人一直在追根溯源、尋根謁祖,因此在編修族譜,興建祖祠、祖墳時,其昭穆、堂號、廟號、郡望、碑文無不記載來自漳州,來自中原。據美國猶他州家譜學會調查,祖籍漳州的臺灣民間姓氏譜牒至少有1807部,其中南靖縣40姓409部,詔安縣37姓353部,漳浦縣33姓306部,龍溪42姓220部,海澄縣21姓69部,長泰縣15姓32部,平和縣31姓320部,其他標注漳州府的39姓98部。而這些族譜只佔民間所有姓氏譜牒的百分之十五,但僅從現存的譜牒也足以説明漳屬移民數量之大。

文緣相承

在文緣方面上,語言相同。連橫説:“夫臺灣之語,傳自漳泉,而漳泉之語,傳自中土……”其中所提到的“臺灣之語”,即所謂臺灣閩南話。現臺灣島內有80%人口講閩南話,其中漳州腔的閩南話所佔的比例更大,約佔全島總人口的一半左右。臺灣同胞講的語言,常用的單詞有4000個左右,卻有3500個單詞與漳州腔韻相同,這也是今天臺灣人講話的腔調最接近漳州話的原因。除此之外,在文學藝術方面,漳臺關係也有很深遠關係。文史上,有史學家連橫、名譽全球文學大師林語堂等;美術上,有“臺灣美術開山祖師”謝穎蘇、沈耀初等;戲曲上,有歌仔戲、木偶戲、布袋、皮影、鐵枝、竹馬戲等。

法緣相循

在法緣方面上,迄今還保留有臺灣單獨建省前隸屬福建省的文物史跡。如明朝晚期,漳州的右翼軍水師將領趙秉鑒曾在臺灣的北港港區建立了“赤勘城”;清統一台灣後,康熙年間在澎湖設“銅山營”負責臺澎防務,官兵“三年一換”。不少“銅山兵”解甲後留居澎湖,或遷臺創業。據《詔安縣誌》等有關史料記載,銅山人黃象新受命率領銅山營等地的兩千多官兵駐紮守護澎湖島近10年,因戰功顯赫,清乾隆年間,被提任澎湖協標右營遊擊,並在澎湖馬宮參加捐款修建東甲宮。之後,黃象新曆任浙江舟山總兵、澄海副總兵兼廣東水師提督等職。如今東山縣博物館還收藏著清朝嘉慶年間給黃象新先輩三代的三份內容為“育子有成、衛國貢獻、守島有功”的“奉天誥命”絹書。清末銅山舉人馬兆麟有詩云:“重洋百里戍臺灣,艋艟澎湖遞換班。二百年來人事變,徵夫休唱念銅山。”反映了銅山與臺灣的特殊關係。藍廷珍對臺的治理(推行保甲制度)和開拓,親自率領官兵開墾“藍興堡”,成為臺灣開發史上最早最大規模的官墾之一。以上種種治理措施和手段,充分顯示了福建官府對臺灣的管理權。

神緣相通

在神緣方面上,信仰相似。臺灣現存寺廟8000多座,崇拜的神明達數百種。在臺灣民間共同信奉的四大神祉中,有開漳聖王、保生大帝、關帝君等三大祖廟在漳州,體現了漳臺民間習俗相同的迎神、祭祖等活動場所。在眾多寺院中,祭祀保生大帝、關帝君、陳聖王、天后媽祖等主神超過50座,開漳聖王200多座,關帝廟366座,保生大帝260座。此外,還有原龍溪縣(今薌城區)鳳霞宮為祖廟的玄天上帝宮廟100余座,平和的三坪寺、元寶宮,漳浦的威惠廟,薌城區的王爺廟、玉尊宮、習益宮,龍海的五恩宮等數十種宮廟都是臺灣同類宮廟的祖廟。漳州地區現有266座宮廟被列為國家級和省、市、縣(市、區)級文物保護單位,其中一些宮廟被認為是臺灣地區同類宮廟的祖廟,影響廣泛。在臺灣的眾多神祉中,除了大陸移民“分香”到臺的“唐山神”外,還有很多在臺灣誕生的廣受民間信仰的本土神明,如臺灣嘉義縣新港鄉的“思齊閣”,供人們憑吊紀念顏思齊;在臺南興建小城隍廟,以祭小城隍為名,實祀朱一貴神像;在嘉義縣中埔鄉社口村興建“吳鳳廟”,尊奉吳鳳為“阿里山忠王”、“吳公”,以備人們瞻仰;在宜蘭縣烏石港立一座“吳沙昭績碑”,奉祀吳沙塑像,讓人們四時祭拜等等。這些本土化神明是臺灣文化沿襲大陸文化的必然産物,也是大陸開臺先民以勇氣、智慧和生命創造臺灣歷史的重要見證。

林盛發 文/供圖