臺灣最早的人類是從哪來的呢?所謂“唐山過臺灣”,“唐山”又是指哪?如果臺灣早期的人類是來自大陸的事實證明成立的話,那麼是從哪出發的?是憑泅渡,還是舟楫,或是另有其他形式過臺灣呢?……遠古時代的臺灣與大陸的關係如何,是一個十分有趣的話題——“東山陸橋”將為您揭開這個神秘的謎團。

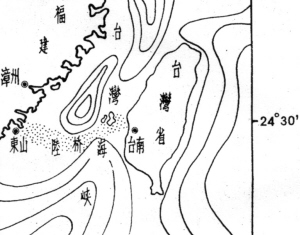

“東山陸橋”示意圖

福建與臺灣的關係,可以追溯到遠古時代。據地質學的研究説明,在1200萬年以前,臺灣曾與福建陸地連接在一起,後來由於地殼運動的變化,才出現了臺灣海峽,形成臺灣島。但是在臺灣與大陸之間,仍然存在一條可以徒步通行的跨海通道,即所謂的“東山陸橋”。

根據有關地質資料表明:在臺灣海峽自古橫亙一道淺灘,它發端于東山島,向東延伸到海峽南部的臺灣淺灘,再向東北,經澎湖列島而後至臺灣西部。淺灘由臺灣淺灘、南澎湖淺灘、北澎湖淺灘和臺西淺灘四部分組成,一般深度不超過40米。淺灘南北寬約25公里,其西北部以頸狀臺地與東山島附近的海平面下36米海底階地相連;淺灘南側從海平面下40米迅速降至海平面下150米的大陸架邊緣,而後突降至海平面下250米至海平面下400米的大陸坡,與南中國海相接;北側平坦,約海平面下70米至海平面下90米深。只要海平面下降40多米時,這條淺灘便露出海面成為連接大陸與臺灣的陸橋。

1981年在美國召開的全新世海平面變化的國際學術討論會上,我國代表福建師範大學林觀得教授把它命名為“東山陸橋”。“東山陸橋”的存在充分印證了大陸與臺灣一脈相承的歷史事實。

1971年,在臺灣考古發現的舊石器時代晚期“左鎮人”化石,有力地印證了“東山陸橋”的説法。由於地緣關係,“左鎮人”成了大陸開發臺灣第一人。據有關專家推斷,在距今約三萬年至二萬年前,“左鎮人”和其他許多大型哺乳動物,很有可能都是經過長途的艱難跋涉,從大陸東南移居臺灣的。因為目前臺灣島內沒有比“左鎮人”更早的古人類化石,更沒有古猿化石發現,所以可以肯定“左鎮人”是外來的。“左鎮人”來自何方?從史據上分析,早在2萬~3萬年前的舊石器時代,他們不可能掌握航海技術,更不可能具有從其他更遠的地區抵達臺灣的能力。所以,開發臺灣第一人“左鎮人”只能來自距離臺灣最近的海峽西岸的大陸。從現在已掌握的大量實物上看,無論是從地質學、生物進化論觀點、海峽兩岸古人類化石學等研究,還是從舊石器文化資料、形態學分析,都不難找到證據證明,“左鎮人”的祖籍故土是在大陸,和“漳州人”、“東山人”是同祖共脈的事實。

“東山陸橋”海域發現大型哺乳動物化石

“東山陸橋”海域發現的“斑鹿”化石。

“東山陸橋”海域發現一萬年前“青蟹”化石。

怪石嶙峋的東山島。

無獨有偶,1987年和1990年在漳州地區分別發現屬於舊石器晚期的人類化石“東山人”和“漳州人”,更有力地證實“東山陸橋”的存在,同時也為有關古人類途經福建進入臺灣的推斷提供了科學依據。漳州地區發現的古人類化石,無疑代表了福建省南部地區較早的居民——晚期智人。而産自臺灣臺南縣左鎮鄉菜寮溪的“左鎮人”,也屬大陸南部地區較早晚期智人。他們的體質特徵基本相同,都繼承了中國直立人的一些特徵;他們存在著共同的起源,更進一步證明臺灣早期人類來自大陸。

還有,在東山及漳州地區發現的舊石器時代的石製品,與代表臺灣舊石器時代的“長濱文化”的石製品有許多相似之處。甚至“長濱文化”中砍伐器傳統是48000年前低海面時期從大陸傳入的;而砸擊技術則可能到15000年前左右從大陸引進的;臺灣舊石器時代文化源自大陸南部地區。為此,臺灣考古人類學家宋文薰先生曾經做出臺灣舊石器文化“一定是經由華南傳進的”推斷。漳州石器、“漳州人”和“東山人”等一系列重要發現,為這一推斷提供了實物佐證。總之,福建古人類及其文化發現有力地證實了古動物和與之息息相關的古人類遷入閩南後再經東山陸橋遷入臺灣的過程。由此可見,在古人類以及古動物東遷入臺的過程中,東山起著十分重要的橋頭堡作用,而“東山陸橋”則成了唯係大陸與臺灣的密不可分的紐帶。

此外,在臺灣海峽還發現了大量的哺乳動物化石。東山至今已從其海域採集到近3000件哺乳動物化石。這些化石有古菱齒象、額鼻角犀、熊、豬、水鹿、斑鹿、梅花鹿、四不像鹿、水牛、野馬等等。根據美國、日本和海峽兩岸歷史和考古專家考察鑒定,一致認為:東山海域産出的動物化石與臺灣澎湖海溝産出的動物化石完全一樣,同屬於一個動物群。其面貌與我國淮河流域的動物群非常相似,特別是在臺灣島西部第四紀地層中,還發現了許多普通象、劍齒象、野牛、犀牛、劍虎等大型哺乳動物的化石,這些動物都是遠古東亞大陸所特有的動物,在大陸四川、浙江、川西滇中有類似的化石發現。這些大型動物不會飛翔和游泳,它們出現在臺灣島上,只有一個解釋:遠古時代,臺灣海峽可能是一片低窪的陸地或有“陸橋”暴露在水上,它們由此遷徙過去,後來被海水阻隔才寄留在那裏的。這些都説明臺灣和大陸本為同一古陸,本有陸地相通,動植物本是生存活動於同一圈層。“東山陸橋”正是古動物古植物跨越海峽的通途。

特別是近些年,臺灣海峽及其沿岸的考古發現,更充分地證實了“東山陸橋”的存在。兩岸學者曾在海峽底沉積中,找到古岸線標誌、從陸架上流過的古河道、淡水和陸生淡水生古生物種子標本等,為研究海峽曾是陸地提供了文物依據。尤其是源自“東山陸橋”的“東山人”化石和地質時期中、晚更新世動物化石,以及漳州石器的考古發現,都進一步肯定“東山陸橋”的學術觀點。尤玉柱教授在關於“東山陸橋”的學術著述中説:“‘東山陸橋’這個隆起地帶,只要更新世時期氣候稍為變冷,就會露出為陸地。因此,‘東山陸橋’就成為史前時期人類往來閩臺之間的必經之地。漳州地區石製品和人骨化石的發現,進一步證實了‘東山陸橋’在閩臺關係中的重要作用,也證實了漳州地區在人類遷往臺灣過程中所起的橋頭堡作用。”

閩南民間古諺語“沉東京,浮福建”,也從不同側面反映了“東山陸橋”存在的這麼一種情況,進一步充分説明瞭大陸與臺灣之間特殊的地理關係。據考證,由於喜馬拉雅山的造山運動和冰川期影響,海峽的海平面,也在不斷變化。這一變化在更新世時期、早更新世前期、早更新世後期、中更新世前期都有不同的表現。因而,如果從海侵海退關係、海峽兩岸的古地理變遷來看,最遲在第三紀上新世時,臺灣和大陸沿海島嶼與大陸還是相連的。更新世前期,由於地殼上升和全球氣候變冷,在沿海地區發生海退,海岸線向海洋方向挺進,陸地面積擴大,促使臺灣、海南島等島嶼都成為大陸的部分。早更新世後期,氣候轉暖,沿海地區由於海面上升,海水進入臺灣海峽,臺灣與大陸再次分開。中更世前期,又一次地殼上升和氣溫下降,沿海地區發生海退,使臺灣和其他島嶼再度與大陸相連。此後,地球氣候時暖時冷,海面時升時降,臺灣與大陸的連接和分開交替出現。所以説,雖然陸橋時隱時現,但還是為臺灣與大陸的史前文化交流創造了條件。從這個意義上講,“東山陸橋”是史前閩臺的文明之橋。

因此可説,福建與臺灣自古水陸相連。海退時期,古人類從“東山陸橋”通過臺灣;海進時期乃至以後,先民則從水路通往臺灣,並把大陸的遠古文化帶入臺灣島內。

物換星移,滄海桑田。“東山陸橋”早已成為歷史,然而,其遺跡猶在,影響仍存。相信,在不久的將來,新的“東山陸橋”必將出現,從而真正成為連接歷史與未來,成為聯結大陸與臺灣的和平統一橋梁。

林盛發 文/供圖