原標題:熊姣 打開觀察大自然的新窗口

熊姣最喜歡對自然現象的觀察記錄。

【致敬辭】

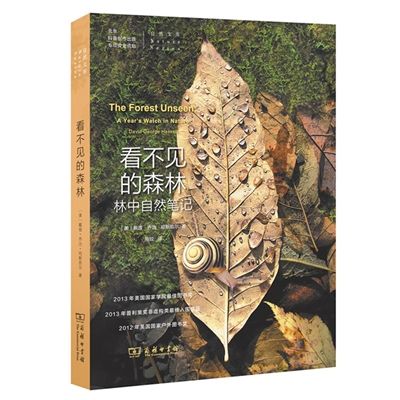

用一年的時間,在每次的觀測中專注于一平方米所潛藏的秘密,生物學家戴維�哈斯凱爾以一小片森林做樣本,以其豐富的專業知識為背景進行觀察,為讀者生動地展示了這片森林和棲息者的生活場景。在哈斯凱爾的筆下,看似尋常的景物不再是人們匆匆而過的點綴,而是一個豐富多彩的微觀世界,最小的微生物和最大的哺乳動物,動物與植物之間,千絲萬縷的聯繫構成了一個延續千年甚至百萬年的複雜生態。哈斯凱爾為讀者展開的畫卷,既有著科學的素養為底色,又有著文學的生動和渲染。由此給讀者帶來“看山不是山,看水不是水”的陌生感,揭示了“一花一世界 一葉一菩提”的真諦。人類應該與大自然保持怎樣的關係?《看不見的森林》啟迪著讀者的思考。

我們棲息的世界潛藏著無數奧秘,有待於人類的探索。認識自然除了需要強烈的好奇心,更需要一雙善於發現的慧眼,以及妙趣橫生的講述。哈斯凱爾筆下的森林生機勃勃,令人流連忘返。讓我們致敬《看不見的森林》!

【答謝辭】

博物學正在復興

從2011年受北大出版社委託翻譯啟蒙思想家盧梭的《植物學通信》,到2014年與商務印書館合作翻譯現代生態學家哈斯凱爾《看不見的森林》,在這三年間,無論出版行業,還是公眾的閱讀習慣,都在悄然改變。唯一不變的是,我們作為人類,依然生活在無所不包的自然界中,並無時無刻不在與外部世界産生物質、精神和情感上的交流與互動。博物學在今日已有再次成為國人生活中一部分的勢頭,我很高興看到這一點,也希望未來有更多好書供我們分享,並從中體會自然,體會生活。

■ 對話

最喜歡自然現象的觀察記錄

新京報:《看不見的森林》的譯後記中,你提到在翻譯過程中常能體會到一種“情感共鳴”,為什麼?

熊姣:我在翻譯過程中,從每一個章節中都得到了很多樂趣。這本書的每個章節都能帶領你去認識一個新事物,為你打開一個觀察大自然的新窗口。不只是我,讀者們在閱讀這本書時都會感到一種情感上的共鳴,而我作為一個譯者,只是和大家分享了這個深入閱讀自然的過程。

新京報:翻譯過程中,有沒有什麼片段讓你印象最深刻?

熊姣:讓我記得最清楚的是那個片段:某天早晨,當作者哈斯凱爾來到某條溪澗時,發現溪澗被翻了個遍,偷獵者來這裡轉走了他們能找到的所有蠑螈,運到別處去做獵餌,當時他感到難過和憤怒,內心傷痛加劇,終於還是突發了心臟病,被送到了醫院。這個片段是其中一篇文章《醫藥》裏的引子,講的是草藥和人類身體的關係。從這個片段裏,我強烈感受到哈斯凱爾對大自然那種特別深厚的情感,這是特別真實的。

新京報:這本書在內容上是這麼編排的:每篇文章的開頭是對自然的觀察記錄,一般所佔篇幅較少,文章主體多是談與觀察到的現象相關的某種生物學機制,專業性較強,此外,這其中還融入了作者在觀察到的事實之外的許多反思,這一部分哲學思辨性很強。這三種內容,你最喜歡哪一部分?

熊姣:我在翻譯和閱讀過程中,最享受的是第一部分,即那些對自然現象的觀察記錄。我喜歡看作者作為一個博物學家,如何靜靜地去觀察壇城中的自然事物,如何帶領讀者去觀察這些生物的細枝末節,這些對我來説是最有意思的。至於那些思辨性的內容,儘管也很有啟發性,但我個人在翻譯過程中遇見這些內容時,有時並不能完全贊同。比如説哈斯凱爾主張僅僅作為觀察者,而不是參與者來看待林中生靈,我覺得在實際操作中是否能做到這一點是值得商榷的,不過這並不妨礙這些思辨性內容成為全書的一大亮點。

新京報:很多自然筆記會涉及控訴人類對自然的破壞,《看不見的森林》同樣也是一本自然筆記,您覺得這本書和其他的自然筆記比較,有什麼不同之處嗎?

熊姣:如果説這本書有什麼特別之處,可能還是會和作者哈斯凱爾是生態學教授這個背景相關。哈斯凱爾會用一種基於生態學知識的、我們通常所説的“科學”視角看待自然中的事物。我們平時看的自然筆記,可能有很多文學性都較強,而哈斯凱爾既是一個科學工作者,又帶著自然主義情懷,這樣一個雙重身份的作家來寫自然筆記,使這本自然筆記也帶上了“雙重身份”。

科學與情感的碰撞

新京報:哈斯凱爾本人其實也是一名出色的博物學家,而在不同歷史時期,博物學家佔據不同的“生態棲位”,和從前致力於發現新物種的博物學家相比,新生代博物學家似乎有著新的使命:關於如何處理那些“多愁善感的情感共鳴”,在這個問題上,哈斯凱爾是否也遇見了這樣的問題?

熊姣:這是肯定的。哈斯凱爾作為一個出色的博物學家,對自然是懷有一種感性情懷的,但在研究自然時,他又有意識地用一種冷靜的、跳出自己情感的科學主義方式去看待自然現象,只不過,待到問題研究完了他依舊會回歸到情感本身。這就是他在科學和情感碰撞時採取的態度。

新京報:我看完這本書,有一個片段印象很深刻,有一次他在林中無意間碰到了3隻小浣熊,陡然間産生“抱起一隻小浣熊,撓撓它的下巴”的衝動。他為此感到羞愧不安,但又從科學角度對這種情感衝動進行分析。這種遏制不住的情感傾向,似乎是一種本能,你覺得從整本書的敘述中,是否能看出哈斯凱爾也面臨這種本能與科學精神的衝突困擾?

熊姣:作為一個新生代的博物學家,哈斯凱爾當然會遇到這種困擾,就是現代生物學研究模式與個人的情感傾向這兩種張力産生的悖論。不過,他的做法是,會選擇正面去分析這種困擾,去直面人類的“本能”。“本能”這個東西可能是很多傳統的科學家很忌諱的一個詞,但他卻主動地有意識地去分析這個詞,然後在分析過後依然會回歸這種“本能”。他之所以這麼做,是因為他認為“本能”這個詞並不會對科學研究有妨礙,他努力地用科學主義方法為這個詞“驅魅”,讓科學家也能正視本能。

采寫/新京報記者 柏琳