中國大學模式和校園生活的生動摹寫

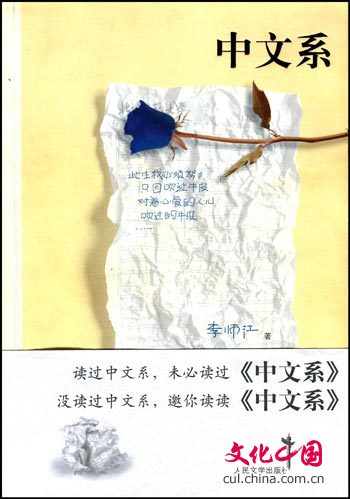

《中文系》李師江著 人民文學出版社出版

《中文系》精彩試讀版

0

“現在所謂同學會,主要忙兩件事,一是吹牛皮,二是搞破鞋。”洪哥吐了一口煙,向我宣佈道。

今天是我們大學畢業十週年的日子,來自全國各地乃至流落海外的散兵遊勇齊聚校園。上午有個師生交流會,一部分在事業上小有成就的同學在會議室輪流發言,向繫領導和老師證明學校沒有白培養他們。像我這樣除了給學校丟臉別的事都不幹的學生,實在是沒有什麼可彙報的,齊聚在主樓墻根抽煙嘮嗑。只等他們彙報完畢,我們便一起前往郊區度假村吃午飯並展開為期兩天的活動。

“吹牛皮就沒我們的份兒了,難道你這次來就是為了搞破鞋?”我問道。

“這只是網路上的説法。你覺得有破鞋可搞嗎?一個個都是良家,良得根本起不了這個念頭。”洪哥不屑道。

“這麼説來,這兩天我們會無所事事的。”

“那也不一定,村井來了嗎?來了晚上把他摁到麻將桌,把他十年積蓄都掏出來。”

村井是我們班上一個日本農民的孩子,長得怪憨厚的,實際上精明得很?。據洪哥吹,上學那會兒一沒飯票了,他們就把村井拉過來打麻將,打了一宿之後,大家又可以豐衣足食幾天。畢業後村井沒有回日本農村去養豬,而是在北京開餐館,賺了不少中國人的錢。幾個麻將打得好的同學都挺想念他的錢袋子。

二喜從會議室衝下來,氣喘吁吁道:“你們趕緊上去呀,會議都開始了。”

“我們都不吹牛皮,上去幹什麼?”洪哥道。

“你們不用吹,如果輪到你們吹,我們午飯都不要吃了。是聽眾太少,人家發言多無趣呀!”

這倒是個問題。倘若以後我們也混到吹牛的機會,也沒有聽眾,豈不是報應?一想到這樣,我吆喝道:“走走,上去聽一聽,早聽早結束。”

大夥像抽完鴉片似的從墻根上搖搖擺擺地起來,悄無聲息魚貫進入會議室,坐在週邊的椅子上。一個剛剛調入宣傳部幾年的同學正在慷慨激昂地向老師彙報自己上升的勢頭,並且坦言,十年太短不夠混,等到畢業二十年,那時候絕對是個抬得上桌面的官兒。繫領導老師眉開眼笑點頭讚許,他們特別歡迎學生混得有頭有臉有權有錢,能為學校做貢獻長臉。與之相比,像我這種不能為學校做貢獻時不時給學校抹黑的學生,真是沒有資格坐在這裡。

我厚著臉皮環顧四週,大部分男同學變化不大,體型略微胖實,偶爾有一兩個由當初的典型瘦子變成胖子的令人大開眼界。女生大部分都走樣了,你會錯覺這是同學他媽的聚會。如果客觀一點,當年最漂亮的女生現在也只能用風韻猶存來形容。説句實話,歲月對女人是殘忍了些。

我悄悄對洪哥道:“確實如你所言,沒什麼破鞋好搞。”

洪哥道:“我就説嘛……”

話還沒説完,當年的係學生會主席范劍突然點名叫洪哥發言,洪哥在教育廳工作,大概是讓他作為教育部門的代表。

洪哥站起來抖了抖身子,把流氓的原形收回去,一本正經道:“我其實沒什麼可説的。十年來,我兢兢業業地工作,取得了一些小小的成績,但是這還不夠,不足以報答老師們的培養。今後我會更加努力,向取得更大成就的同學看齊,爭取給學校爭光。另外老師同學們,有用的著我的地方,儘管開口。”

最後一句話博得大家的喝彩。

待洪哥坐下來,我催促道:“你接著説。”

洪哥小聲道:“我是説,其實,有幾個還是能看的,你看那誰誰誰,當破鞋綽綽有餘。不過這話可不要傳出去呀,讓女生聽見了我在同學裏沒法混了。”

“瞧你説的,我就是跟女同學好到床上也不會傳這話。”

“你是寫小説的,別一不留神寫出去了。”

“怎麼可能,即便寫出來,我也不可能寫是你説的。”

二喜坐在旁邊,把我們的談話盡收耳底,道:“這麼齷齪的話題,能不能到廁所去談!”

我們也覺得有些不合時宜,於是結伴上了廁所,臨窗抽了根煙,聊了一些更加齷齪、具體和深入的話題。一個老師從蹲坑出來,鄙夷地看了我們兩眼,不知道這聖潔的象牙塔裏怎麼會冒出兩個流氓,而且這兩個流氓曾受過本校的教育。

我很抱歉地看了他一眼,心道:這些齷齪的思想來源於社會,跟大學無關。

“學校一點進步都沒有,老師還是傻乎乎的。”洪哥待他走出去,感嘆道。

“也許哪天請我們來講講課,師生們才會開竅。”我吹牛皮道,“不過也奇怪,像這麼古板的學校,怎麼會培養出我們這麼優秀的流氓呢?”

“這是我們學校的傳統,像北大、清華就甭想出。”

“是呀,北大、清華的傳統,就是培養裝逼犯的。”

“那也不客觀,他們偶爾還是會培養出個把人才,給美國的科技事業添磚加瓦。”

“説白了就是美國設在北京的人才粗加工基地,畢了業還不都到矽谷去打工嘛。”

“這麼説來,我們還真愛國。”

“那可不是,跟那些賣國傳統的院校相比,我們都是愛國人士,民族精英。”

我們在廁所裏過了過嘴癮談了些國際形勢,耽誤一些時間,又回到會議室稍微打了個盹,醒來後牛皮會就結束了。大家按照江湖的規矩,互相留了電話,説了有事儘管開口之類的話,和老師們告別,浩浩蕩蕩開往郊外。

活動開展得很成功,晚會上通過一些遊戲節目,同學們原形畢露,一個個還是十來年前那副鳥樣子。這下大夥就更親熱了。一邊喝酒一邊聊起當年的眾生相,一個個可愛可笑可恥可憐的逸事,一幕幕場景就浮現出來。十年只是短短的一瞬間。

二喜趁著酒勁問道:“師師,《中文系》寫完了沒有?”

師師是我的綽號,我們同學大多數有綽號,不叫本名。前陣子跟二喜、蕭姑娘在一塊吃飯,他們讓我寫個《中文系》的小説,把大學生活再回爐一遍,最好把那些可樂的段子寫出來,作為他們回憶的樣本。對我來説,當時自己那點生活正好寫得透支了,心想這個主意不錯,就答應了下來。

“還沒動筆呢,別指望了。”我説,“那點破事,寫不了幾行字,還要我費腦子虛構,哪有那工夫。”

二喜很失望。他一直希望我在小説中將他塑造成可歌可泣的形象,其實他最勇敢的事也就是跟我打了一次架,讓我頭皮縫了五針而已。

夜裏,他們支起麻將桌,決定通宵。我喝得有點暈,但腦袋還是清醒的,躺在床上,聽著他們一輪又一輪嘩啦啦地洗牌,偶爾開點十年前開過的玩笑。説句實話,參加這次同學會,我的潛意識中似乎帶著點期待,但也不知道是期待什麼東西。難道能把逝去的時光期待回來嗎?所以我都把自己搞糊塗了。

“那誰,凱子,現在混得很好,炒地皮呢,老婆都娶了三個了,娶一個丟一個,跟玩皮球似的。”泰森邊洗牌邊道。

凱子,誰呢,這麼熟的名,迷迷糊糊中,這個名字像一隻飛蟲,從耳朵鑽進腦海裏,揮之不去。

第二天醒來時,我腦子異常清醒,波瀾壯闊的記憶如清明上河圖無限清晰地浮現出來。