原標題:呂思勉怎樣編教材

治學問者往往並不熱衷於編寫教材,原因很多。教科書並非學術專著,這或許就是其中一項。而《呂思勉全集》26冊之中,近半數為教科書。呂先生是把教學與研究近乎完美結合的典範。

著名歷史學家嚴耕望先生曾于 《治史答問》 中言:“論方面廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推重呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生為前輩史學四大家。”今天,呂思勉先生———這位一個甲子以前便踉蹌走入致其一生時間如癡如醉的歷史之中的長者,常常被後輩憶為“史學大家”。

無論是“史學大家”,還是“國學大師”,“大家”與“大師”的桂冠,加之時空距離,難免讓人心生敬仰的同時,平添了幾許生分。其實,更多時候,呂思勉先生只是那位在三尺講臺之上娓娓道來、時有鴻議創論的師者。光緒三十一年 (1905年),時年22歲的呂思勉經人介紹,初執常州私立溪山兩級小學堂之教鞭,直至1956年被評為我國第一批一級教授,呂先生終其一生誨人不倦。1957年秋,呂思勉先生永遠地離開了他的學問和講臺。

大師已遠去,徒留堅毅卻孤寂的背影。

大師未走遠,留世1300余萬字的著述。

2015年秋,《呂思勉全集》 (下稱 《全集》) 由上海古籍出版社出版發行。《全集》 的出版,標誌著近60多年呂思勉著述的出版整理工作暫可告一段落。若從呂先生最早發表的小説 《未來教育史》算起,呂著的出版已歷百餘載。《全集》26冊之中,除了史學著述,近半數為教科書,或先生當年授課的講義。

“門徑之門徑,階梯之階梯”

雖有“通貫的斷代史家”之譽,卻不礙先生著作影響深遠的中國通史。

《白話本國史》 原名 《自修適用白話本國史》,是第一部用白話文寫成的中國通史,1923年9月由上海商務印書館出版,而後一再重印,成為上世紀二三十年代發行量最大的一部中國通史。顧頡剛先生在 《當代中國史學》 一書中言:“編著中國通史的,最易犯的毛病,是條列史實,缺乏見解,其書無異為變相的 《綱鑒輯覽》 或 《綱鑒易知錄》 之類,極為枯燥,及呂思勉先生出,有鋻於此,乃以豐富的史識與流暢的筆調來寫通史,方為通史寫作開一個新的紀元。”雖為一部學術專著,《白話本國史》 卻為呂先生寫給青年學生,用以自習、自修之作。著名學者唐長孺先生曾説:“我初知讀書,實受 《白話本國史》 的啟發,特別是遼金元史部分,以後治魏晉南北朝隋唐史,也受 《兩晉南北朝史》 的啟發。拙撰 《唐代軍事制度之演變》 一文,深得先師獎譽,並節錄入 《隋唐五代史》,其實此文一個基本觀點,即唐代募兵制的代替府兵制,由於當時形勢所迫,也是聆教于先師的。”(《唐長孺致呂翼仁信》,見《呂思勉先生年譜長編》 第1066頁)。《白話本國史》 被習史者讚為“門徑之門徑,階梯之階梯”,足見其啟蒙與開示之功勞。

而另一本通史著述———《呂著中國通史》,則是“孤島時期”,呂先生執教光華大學之時,特為滿足大學文科教學需要而作。受當時艱苦的出版條件所限,上冊于1940年由開明書店出版,下冊卻足足拖了4個年頭,才與廣大學生見面。出於教學的考慮,該書並未採用常規的通史體例。全書分上下兩冊,上冊分門別類地敘述了社會經濟制度、政治制度和文化學術的發展情況;下冊則分章按時間順序有條有理地敘述了政治歷史的變革。在呂思勉先生看來,當時流行的通史著作,在敘述理亂興亡的過程中,夾敘一些典章制度,往往缺乏條理與系統,上下不夠連貫,易使得初學者摸不清頭緒,或難以構建系統的歷史認知。尤其對於大學文科學生而言,自成體系的歷史知識架構才是求得進一步鑽研之基礎,因此才有其採用這種特殊體例來編寫通史的必要。在今天看來,體例如此的中國通史,對於初學者而言,或許也是一個不錯的嘗試,它對幫助讀者初步較為系統地掌握社會經濟、政治制度以及學術文化等中國歷史的各個方面大有裨益。顧頡剛先生評《呂著中國通史》 説:“純從社會科學的立場上,批評中國的文化和制度,極多石破天驚之新理論。”

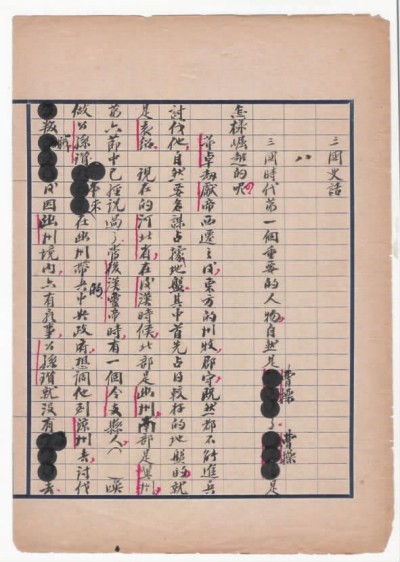

作“史”當以“實”為先,呂思勉先生對傳統史籍有著系統而嚴格的研究考辨。據其學生唐史專家黃永年先生估算,先生研讀二十四史,或逾四遍,尤其前四史,讀得更為仔細些。此處所謂之“讀”,並非我們平日的通讀與瀏覽。先生讀書,往往圈圈點點,摘抄的史料一筆不茍地寫在自印方格稿紙上,既清晰又好看;先生治史,盡心而平心,他曾説:“予謂遇事弗克盡心,皆其心不能平,故平字已攝盡字之義矣。”

不拘泥于形式,勿小視學生

説到批註之事,著名歷史學家錢穆先生在80歲高齡之時,亦清楚記得67年前,時年25歲的呂思勉先生在常州府中學堂授歷史、地理兩門課時的情形:“其上地理課,必帶一上海商務印書館所印中國大地圖。先將其各頁拆開,講一省,擇取一圖。先在附帶一小黑板上畫一十字形,然後繪此一省之四至界線,説明此一省之位置。再在界內繪山脈,次及河流湖澤。説明山水自然地理後,再加注都市城鎮關卡及交通道路等。一省講完,小黑板上所繪地圖,五色粉筆繽紛皆是。聽者如身臨其境,永不忘懷。”

一次考試,先生出4題,而錢穆尤愛第三題“吉林省長白山地勢軍情”。乃首答此題,下筆竟不能休,終成僅答了此題。同窗頑劣,偷窺先生閱卷,至錢穆卷,呂師卷後加批,一紙接一紙,竟沒了休止,“手握一鉛筆,寫久需再削。誠之師為省事,用小刀將鉛筆劈開成兩半,俾中間鉛條可隨手抽出,不斷快寫。鉛條又易淡,寫不出顏色來,誠之(按:呂思勉先生字) 師乃在桌上一茶杯中蘸水書之。所書紙遇濕而破,誠之師無法黏貼,乃以手拍紙,使伏貼如全紙,仍書不輟”。雖然只答了一題,錢穆還是取得了75分的佳績,難

免得意。此雖百年前的一件趣事,卻足見呂思勉先生治學、為師的嚴謹。教學不拘泥于形式,亦不小視學生的真知灼見,即便對方只是個孩童。

太平洋戰爭爆發的第二年,日軍進駐上海租界後,光華大學停辦,呂先生回常州,在離城不遠湖塘橋鎮上的私立青雲中學 (抗戰時蘇州中學在常州的分校) ———一所剛開辦的“地下”學校教書。黃永年先生那時還是一個讀高二的毛頭小子,慕先生之大名,特轉學到了這所中學,成了呂先生的學生。據黃先生回憶,雖當時呂先生已是58歲的長者,在課堂裏卻從不設座,總是從容不迫地邊踱方步邊講説。先生講説言詞清晰,語氣和平,而內容處處引人入勝,“記起來也很省力”;板書文字不長,要言不煩,“抄起來也不吃力”。於是,單憑少年黃永年的精心筆記,日後竟整理出版了 《呂思勉文史四講》 一書 (現收錄 《全集》 第20冊),終得以與今人分享。

李永圻先生是黃永年先生的同窗,呂思勉先生來青雲中學教書時,李永圻還是名正讀高一的理科學生,一心要考交通大學 (現上海交通大學的) 的土木專業,希望成為一名工程師。然而,正是“下筆成文,出口成章”的呂老師改變了少年打量這個世界的角度,李永圻決定棄理從文,望日後有機會為民族經濟的發展貢獻自己綿薄之力。1949年,李永圻復旦大學經濟係畢業,不想卻朝著恩師的方向邁近了一步———成為一名歷史教師。呂先生辭世後,李永圻先生從未遠離呂著的整理工作,直到今天 《全集》 與廣大讀者見面。這些日子,年近90歲的李先生在讀呂先生的 《高等小學新修身教授書》,受眼疾的折磨,要把書端得很近才可見字,很是吃力。老人感慨良多:“教育不應只是傳遞知識,傳播文化還是要義。”自謙自己做了一輩子教師,今天再翻先生百年前寫給孩童的教材,“我的面孔發燙啊”。談及60年來對呂著整理工作所做的貢獻,老人連連揮手:“我年紀大了,做不了什麼,都是張耕華教授的辛苦。”面對眼前這淳厚長者,筆者自言,“勞苦功高”之名,其可擔。

豈得因其偶一食谷,遽斥為無益之鳥哉?

去年2月,石油工業出版社重印了呂思勉先生的《復興高級中學教科書本國史》,改書名為 《中國人,讀中國史———這個歷史最靠譜兒》。作此書名,想必自然有其行銷上的考慮,但説呂書靠譜,確也是件靠譜的事情。

呂先生治史著書,無論是縱向還是橫向,無不盡求全面而深入。《白話本國史》1923年出版,文中竟論及1922年修改稅法之事;1948年10月,《復興高級中學教科書本國史》 (下冊) 修正版問世,便添加了抗戰時期的歷史內容,並記載了“南京大屠殺”的相關事實,提及軍民死亡人數30余萬(《復興高級中學教科書本國史》 下冊第244、245頁)。單憑一個學者對於史料的解讀和考辨,便在短時間內得出了“30余萬”的數字,與今日學界的研究基本一致,這位史家大家的“才”與“識”或許可見。

橫向而言,《呂著中國通史》講到隋朝,必言及“朝鮮半島三國與中國關係”;至唐代,絕不落“藏族興起”、“印度阿利安人入藏”、“從魏晉到唐中國與南洋的關係”;至蒙古,亦不缺“大食強盛後的西域形勢”;行文清代,“近代的西南諸族”、“近代後印度半島的形勢”(包括緬甸、暹羅、越南的歷史),皆有跡可循。凡中國史上當記述之大事件,大都原原本本列陳。

治學問者往往並不熱衷於編寫教材,原因很多。教科書並非學術專著,這或許就是其中一項。學界看淡了教科書、通俗讀物的學術含量,情境今日亦然,而史學界尤甚,卻實為偏見,自當避之、改之。

呂思勉先生一生,除了把自己的大部分精力獻給了歷史研究之外,從未放棄文史教學工作。小學、中學、高中、專科、大學的講堂他都曾登過;蘇州東吳大學(1907)、常州府中學堂(1907—1909)、南通國文專修館 (1910)、上海私立甲種商業學校 (1912)、瀋陽高 等師範學校 (1920—1922)、上海滬 江大學(1925)、上海光華大學(1926—1951)、華東師範大學等等,一連串的校名陪伴這位學者,從意氣風發的青年走向終日與病魔抗爭的暮年。華東師範大學教授張耕華———這位以整理呂思勉先生遺著為己任的學者認為,呂先生是把教學工作與研究工作近乎完美結合的典範,不少學術著作的初稿都曾是為適應歷史教學需要而寫的講義,通過長期的教學實踐,不斷加強研究,修改講稿,逐漸蛻變為高品質的學術著作。同時,他又把研究成果及時反饋到教學之中去,深入淺出,逐漸引導學生走上治學的道路。

《新式高等小學國文教科書》 編寫于1916年,使用淺易的文言文,內容覆蓋面廣,有國體政體以及法政常識方面的文章,如 《集會》 《外交》;有關科學家和科技發明的文章,如 《兄與弟論傳染病書》 《望遠鏡記》;有引領學生走近外面大千世界的文章,如 《塞木披來之戰》 《拿破侖》;有體現中國傳統文化或介紹中國歷史人物的文章,如 《郭子儀單騎見回紇》;以及介紹中國歷史、地理的文章,如《澠池之會》。就其內容而言,教材主要涉及道德、歷史、地理、理科、實業、日用知識六個方面;就其性質而言,主要涉及軍國民教育、實利主義教育、公民道德教育、世界觀教育和美感教育,即蔡元培提倡的“五育”主義。這些觀念與我們今天的社會發展需要仍然是一致的。

《新式國文教科書》 中的一篇名為 《益鳥》 的文章寫道:

鳥之有益於農務者,以其食蟲也。……若麻雀一物,或食葡萄,或食麥穗,不無小害,然櫻桃、蘋果、梨樹之被其保護者,亦不少也。且每殺一害苗之蟲,即三四十麥穗可保無恙,豈得因其偶一食谷,遽斥為無益之鳥哉?

麻雀該不該被斥為無益之鳥? 呂先生寥寥數語,學生自有判斷。一方面是語文學習,一方面又是公民教育,培養孩童環保意識的形成,可謂事半功倍。

教育之為“樹人”,所謂“曉之以理”、“授之以漁”、“繩之以法”、“導之以行”、“勉之以恒”、“持之以恒”、“學之以恒”、“行之以德”、“道之以德”。語出《論語》,千百年來啟發有志之士效之、行之、教之、育之,而呂思勉先生自當列其中。(劉迪)