記者:您能否談談最為大陸讀者所熟悉的余光中先生?

朱雙一:余光中的《鄉愁》詩膾炙人口,對於他的作品的妙處,大家耳熟能詳,所以我想談談大家所不大知曉的事。1949年3月,當時年僅二十齣頭的余光中由南京金陵大學轉入廈門大學,至暑假離開。短短的一個學期,余光中在廈門《星光日報》、《江聲報》等報刊至少發表了7首詩、7篇評論和2篇譯文,其中還以他為主將,發起了一場文學論爭。這些作品的意義在於它們是余光中文學的起點、基因,此後龐大輝煌的余光中文學大廈的一磚一石,是從這裡開始壘起的。

余光中的這些早期詩作約略可分為幾類。一是描寫普通勞動人民的生活,作品具有民謠風、鄉土味,如《揚子江船夫曲》。《歌謠兩首》包括《清道夫》和《插新秧》,它們一方面生動地描摹貧苦勞動者辛苦勞動的情景,另一方面也透露了他們對生活的希望,還涉及了沉重的賦稅徵斂和地主盤奪剝削的問題,表現作者對於勞動者的深厚同情。此外,《臭蟲歌》以打油詩式的反諷筆觸“稱頌”這“黑色的英雄”,憤怒鞭笞了靠剝削過活的吸血蟲,具有十分強烈的批判性。

《給詩人》實際上是一首“論詩”詩,將當時余光中秉持的文學理念表露無遺。作者呼籲詩人走出象牙之塔,走進民眾的生活之中,進行脫胎換骨的自我改造,並給民眾以真正的關懷。這種文學觀念明顯屬於現實主義範疇。這裡提供了余光中接受五四以來中國新文學傳統影響的一個顯著例證。抒情詩《沙浮投海》和短詩劇《旅人》則表明詩人敏感的心靈似乎已感受到即將到來的離鄉別井的羈旅愁緒,從而“超前”地切入了鄉愁主題。在藝術上,這兩首詩語言清新明朗,聲韻流轉自然,意境營造高妙,沒有西方現代派常有的艱澀之病,承續的仍是五四以降中國新詩傳統。

余光中在廈門報刊上發表的理論批評文章,主要涉及了一場以他和署名“海天”者為雙方主角、吸引了不少人參加的文學論爭,此外還有《臧克家的詩——〈烙印〉》、《郊寒島瘦——從時代觀點看孟郊和賈島》等重要文章。從中可以看出:一、余光中對中國現代文學相當熟悉和喜愛,多次提及魯迅、郭沫若、巴金、茅盾、馮至等,特別對臧克家的詩推崇備至,認為臧詩成為“新詩中最前進最優秀的作品”,主要原因在於與現實的緊密相連;二、余光中推崇敢於鳴不平、表憤怒的古代詩人,如孟郊、賈島;三、這時的余光中已具備較廣博深厚的文化修養,從詩經、楚辭到柏拉圖、尼采、克羅奇的材料,均隨手拈來,供其使用,這就為他以後多樣化的藝術風格提供了必要的知識基礎;四、余光中的文學觀點一般較為持中,如他認為文學的要素需兼顧現實性和藝術性兩端,這種文學觀念上的折衷性和周延性後來貫穿著余光中的整個創作生涯。

值得注意的是,文學起步時期的余光中並不特別排斥左翼的和社會主義的文學,其文學觀念和創作方法總的説傾向於現實主義。而這是和當時大陸文壇(包括廈門文壇)的主要潮流緊密相關的。余光中隨即前往港臺,並繼續創作。這充分説明,儘管遭到人為的隔絕,當事人有時自己也加以否認,但一個不爭的事實卻是,中國現代新文學的某些傳統和資質,還是會隨著一些曾親炙于這一文學傳統之中的作家到達海峽彼岸,在那裏生根和繁衍。余光中如此,其他眾多的臺灣詩人、作家何嘗不是如此!

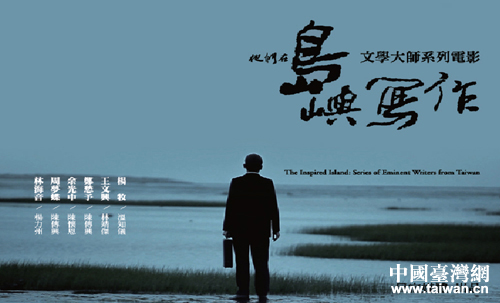

您所提到的文學電影中的6位文學大家,除了楊牧是臺灣花蓮人外,其餘都是大陸遷臺作家。他們大多經歷豐富,有的甚至一生顛沛坎坷,這是每個人身處其中、無可逃避的“時代”使然,因此他們多具有一個跌宕起伏的傳奇式人生。我們閱讀他們的作品,觀看記錄他們文學生涯的影片,不僅玩味他們的文字、文學的才情,同時也要感觸他們的內在真實的生命,進而把握文學與時代、國家命運的密切關聯。觀看他們的人生,猶如閱讀中國的現代史一般,我雖然尚未看過電影,但相信這必然是影片的魅力之所在。(《兩岸關係》雜誌記者丁宇)

文學電影《他們在島嶼寫作》記錄了林海音、周夢蝶、余光中、鄭予愁、王文興、楊牧6為文學大師的文學歷程。此片引發了人們對臺灣文學的進一步關注。(台灣網發)

[責任編輯:段雯婷]