兩代人的歸鄉路,臺灣老兵遺願終圓

2025-04-04 19:01:00

來源:台灣網

字號

台灣網4月4日訊 今年的清明節來臨之前,李長榮終於完成了父親的遺願,從寶島臺灣來到山東高唐,回鄉祭祖,告慰先人。

“鄉愁是一灣淺淺的海峽,我在這頭,大陸在那頭。”對於已故老人李曰東來説,余光中的這首詩,道出了他一生的牽掛。自16歲離家來到臺灣,故鄉就成了他魂牽夢縈的遠方,暮年兩度歸家,鄉愁更加濃烈,臨終前的遺願,是希望子女也能回到那片他生活過的故土,尋訪血脈至親,在祖輩長眠的土地上,續寫海峽兩岸的情緣。

李長榮在派出所民警的幫助下與親人相逢。(台灣網發)

今年三月,春寒料峭裏,帶著父親的遺願,李長榮輾轉來到了高唐,在派出所民警的幫助下,他的尋親之路在見到堂弟李長貴的那一刻終於畫上了圓滿的句號。親人的相逢如同一縷春日暖陽將那些塵封多年的記憶輕輕晾曬,讓往事又有了溫度。

少時離家老大回

花甲之年,“李家小七”首歸故土

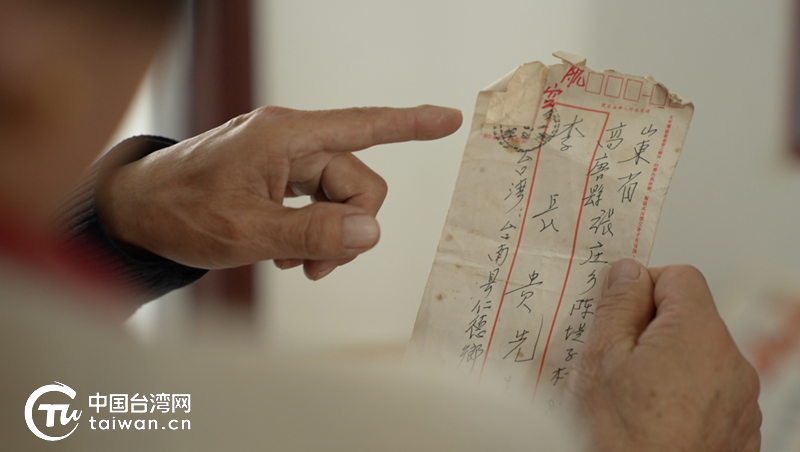

李曰東的具體生年,李長貴已經記不太清了,父親家中孩子七個,李曰東排行第七,論輩分是李長貴的“七叔”,在16歲那年遭遇“抓壯丁”被裹挾充軍,從此遠赴臺灣,與家鄉斷了聯繫。直到1984年,一封從徐州轉來的信件,帶來了李曰東的消息,這才重新有了聯繫。

昔日信件。(台灣網發)

此後,海峽兩岸的雙方常常以信件聯繫,每次寫信都是由李長貴的妻子單樹英執筆,如今時隔多年,她依舊能夠準確地念出那一長串的收信地址。互通信件的那些年裏,李曰東曾無數次地表達自己的思鄉之情,但卻一直沒能尋到合適的歸鄉時機。

洶湧的思念只能靠筆墨傳遞,但家鄉的召喚始終催促著遊子的腳步,直到1988年的春天,一聲久違的招呼在鄉村的田野裏響起。“我們沒有任何準備,他從濟南搭車回來,找到陳堤子村,到了村口一下車就招手喊‘我是李家小七,我是李家小七’。”單樹英回憶著當時的情景,舉起手臂揮動,模倣著李曰東當年歸鄉的樣子。這一年,李曰東已經六十歲有餘,但在單樹英看來,七叔那種終於歸家的歡欣雀躍,仿佛仍像個孩子。

彼時的李曰東想不到家鄉的變化如此之大,當年破落的小土房早已看不見,他從村口一路打聽,村裏的人也一個接一個往李長貴家中送信,等到雙方終於相見時,李曰東已經走到了自家的大門口,和李長貴的父親兄弟相見,沒來得及進屋便落下淚水。“40年沒見了,俺叔和俺爹抱著在院裏哭,俺叔跪在了地上,説不出話來。”李長貴説。

1988年,李曰東首次回家留念。(台灣網發)

花甲之年重回故土,李曰東心情激動又開心,單樹英記得,他把村裏的同齡人都叫來了家中,熱熱鬧鬧地開了十桌席面,完成了當時的一個心願。

攜子二度歸家

未曾想竟成“最後一面”

此次歸家又返回臺灣後,李曰東和家鄉的聯繫愈發密切。距離的遙遠擋不住血脈相連的親緣,家鄉的土地上承載著割捨不下的思念,1996年,李曰東帶著自己的長子,再次回到了高唐。

1996年,李曰東二次回家留念。(台灣網發)

“當時我在村裏上小學,老師突然跟我説‘玉娜你回家,你七爺爺回來了’,我一路跑著回來,七爺爺抱著我親了又親,好久都不撒手。”這一年,李長貴的女兒李玉娜9歲,他記得,家裏為了迎接七爺爺回來,還特意買了一個就餐用的茶几。恰好李曰東帶了相機回家,飯桌上定格下了一張彌足珍貴的團圓照片,李玉娜指著照片説:“這裡是我,這裡是我哥,這是我七爺爺,俺七爺爺一定要我們兩個坐在他的兩邊,説是他的左膀右臂。”

再次回家的李曰東,親自為家族裏已故的三位先人立了碑,盡了後輩的孝道。可誰都沒有想到,永別和分離就這樣悄然來臨。

2018年,一個普通的日子裏,因受傷住院剛剛返家的李長貴想著給七叔打一個家常電話,沒想到,卻聽到了七叔在臺灣過世的消息。悲傷之餘,電話裏雙方並沒有交談過久,可過了幾日,再次撥去電話時,這個號碼卻再也沒有接通。

單樹英稱,按照習俗,七叔過世的時候,隨身物品包括和家鄉的聯繫方式都被焚燒了,後來孩子們舉家搬遷,房子成了空房,電話成了空號,而此前見過面的七叔長子又因病早早過世,種種因素導致了這份好不容易建立起來的聯繫被不幸切斷。“我從2010年買了手機後號碼就沒換過,就是怕他們找不著,怕他們打電話打不通。”李長貴遺憾地説。

父親臨終留遺願

漂泊子孫回鄉尋根

時間一晃就來到了今年,3月16日上午,當李曰東次子李長榮帶著家人出現在高唐縣公安局尹集派出所的接待大廳時,這場歷經三代人的聚散離合,終於快要迎來久違的大團圓。

這是李長榮第一次來到大陸、來到高唐,這時的他,是和當年父親首次回家差不多的年紀。故鄉早不是往昔的模樣,未曾謀面的親人不知究竟在何方,憑藉著一個殘缺的老地址,他們不敢有太大的希望,抱著試一試的心態來到派出所,希望民警能夠相助。“父親臨終前最大的願望就是希望我們能回到老家、找到親人,能站在祖父母的墳前獻上一束花,磕上幾個頭,告訴他們漂泊在外的子孫,從未忘記過根之所在……”派出所裏,李長榮誠摯地説。

海峽兩岸一家親,同宗共祖脈相連。已故人的惦念、李長榮的執著深深打動了民警,他們下定決心,要幫其圓祭祖尋根夢。

長時間以來。李長榮尋親無果的原因主要在於地址的模糊不清,但這個難題對於紮根本地的民警來説卻並不難解,無論資訊多麼破碎零散,只要有一根線在,他們就能找出想要的結果。

派出所副所長張光昭在對相關資訊進行認真梳理後,很快發現了關鍵點:“他們的父親原籍張莊鄉陳堤子村,但張莊鄉在20多年前就被撤銷了,部分鄉鎮劃分到人和街道辦事處,部分劃分到尹集,陳堤子就歸到尹集了,這個村整體搬遷到金堤社區樓上了。”

目標已經有了,親人越來越近了。但由於年代久遠,很多村民都沒有印象,經過多方的走訪打聽,查詢戶籍資訊,終於有一位年長的村民回憶起多年前村裏確實有一戶李姓的人家,家中有個孩子年少外出好像沒回來過。根據姓氏和輩分,警方確定了李長貴是李長榮的堂弟無疑。

民警幫助,老兵遺願終償

闔家團圓,牢係兩岸情緣

此時距離李長榮前來求助時間並未過去多久,當民警帶來這一消息時,為尋親疾馳兩千公里的遙遠距離立馬縮到了近在眼前的不過幾公里,原本無甚希望的尋親之旅結束得圓滿順利,這讓李長榮又驚又喜。為了儘早了卻父親的遺願,李長榮在電話裏告訴李長貴想先去墓地再回家中,兩人定好了在墓地相見。

考慮到李長榮一行人初來乍到並不熟悉周圍的路,民警便將他們送達墓地,親眼見證了這一家人跨越60餘年的相見,將這段失聯6年的親情重新牢係。從未謀面的一家人雖初次相見,但親情觸達的一瞬,在各自蒼老的面容裏都看到了久違的熟悉感,雖然泣不成聲,但也是笑著流淚。“高興的不得了,這是老人家的根,雖然以前沒見過,但是心是骨血相連的。”單樹英説。

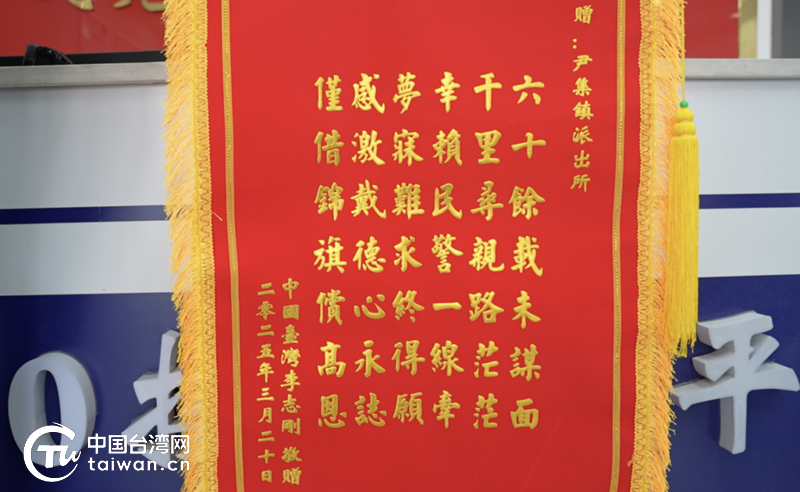

為表達對民警的感謝,臺胞贈送錦旗。(台灣網發)

由於時間緊迫,短暫的兩日團聚後,李長榮一行人便又匆匆返回臺灣。為了表達對民警的感謝,返臺後,他們特意寫了一首詩,讓李玉娜幫忙做成了一面錦旗,3月22日,送到了尹集派出所。這首七言絕句,承托著一份夙願而來,帶著一份圓滿歸去,留下一腔歡欣謝意。

手機裏大團圓合照。(台灣網發)

李玉娜的手機裏,存放著大團圓拍下的許多張闔照,那些老少同歡的和和美美被定格在鏡頭之中,放在消息頻發的微信家庭群聊裏被每個人反覆觀看,照片上緊緊依靠的兒孫們笑容燦爛,那是父輩的心願終得所償。(台灣網、聊城市臺辦聯合報道)

[責任編輯:滕丹丹]