如何理解構建新發展格局的豐富內涵?

2020年4月,在十九屆中央財經委員會第七次會議上,習近平總書記首次提出構建新發展格局的戰略構想。習近平總書記關於構建新發展格局的戰略構想,是習近平經濟思想中具有鮮明時代特徵的原創性、標識性概念。深刻領會、準確把握構建新發展格局的豐富內涵,必須堅持立足於國內大迴圈,處理好國內迴圈和國際迴圈的關係,著力解決經濟迴圈中的“卡脖子”和瓶頸問題,努力實現高水準的自立自強,以構建新發展格局應對新變局、塑造新優勢、實現新突破。

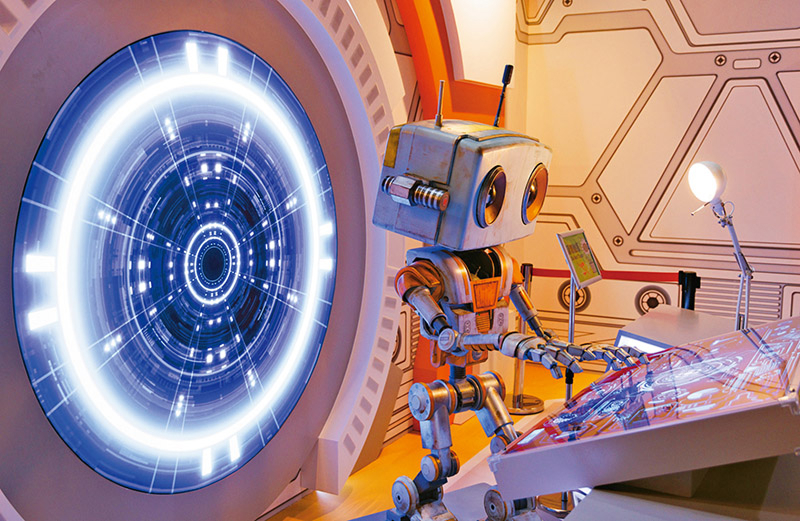

近年來,我國人工智慧産業蓬勃發展,人工智慧加速融入日常生産生活。2025年6月28日,由中國科學技術館、天樞寰宇(北京)航太科技有限公司主辦的《Project X:星際友好計劃》航太科幻擴展現實大空間體驗展在中國科學技術館開幕。圖為當日拍攝的人工智慧機器人星啟8號。 新華社記者 金立旺/攝

新發展格局以國內大迴圈為主體。習近平總書記指出,大國經濟的特徵都是內需為主導、內部可迴圈。我國作為全球第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國,勢必難以長期通過市場和資源“兩頭在外”模式參與國際經濟迴圈,調整國內經濟迴圈同國際經濟迴圈的關係早已勢在必行。從國際比較看,大國、強國經濟發展的普遍規律,在於具有較強的國內大迴圈內生動力和可靠性。主要發達國家普遍擁有較大規模內需市場,最終消費率也都保持在百分之七八十的較高水準。從自身發展看,我國14億多人口整體邁進現代化社會,規模超過現有發達國家人口的總和,艱巨性和複雜性前所未有。在不穩定不確定的外部環境下必須依靠強大國內市場,做到內部可迴圈,才能增強經濟發展韌性,確保極端情況下經濟基本正常運作和社會大局穩定,把國家發展進步的命運和主導權牢牢掌握在自己手中。

新發展格局是開放的國內國際雙迴圈。習近平總書記強調,以國內大迴圈為主體,絕不是關起門來封閉運作,而是通過發揮內需潛力,使國內市場和國際市場更好聯通,以國內大迴圈吸引全球資源要素,更好利用國內國際兩個市場兩種資源,提高在全球配置資源能力,更好爭取開放發展中的戰略主動。當前,我國經濟已經深度融入世界經濟,同全球很多國家的産業關聯和相互依賴程度都比較高,內外需市場之間相互依存、相互促進。可以説,我國的發展離不開世界,世界的發展也需要中國。近年來,國際環境更加錯綜複雜,但不論國際風雲如何變幻,我國開放的大門不會關閉,只會越開越大。構建新發展格局,要實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放,通過開放合作的國際迴圈,提高國內大迴圈的效率和水準,增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應。

構建新發展格局的關鍵在於經濟迴圈的暢通無阻。習近平總書記指出,如果經濟迴圈順暢,物質産品會增加,社會財富會積聚,人民福祉會增進,國家實力會增強,從而形成一個螺旋式上升的發展過程。經濟迴圈的暢通無阻能否實現,主要取決於供給和需求兩端是否動力強勁、總體匹配,是否動態平衡、良性互動。當前,我國在暢通經濟迴圈方面還存在一些矛盾問題和瓶頸制約,供給體系還不能很好適應需求結構變化。構建新發展格局,正是從暢通迴圈出發,把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,供需兩端同時發力、協調配合,不斷提高經濟迴圈的質效。還要看到,構建新發展格局是以全國統一大市場基礎上的國內大迴圈為主體,不能也不可能搞省內、市內、縣內的“小而全”迴圈。

構建新發展格局最本質的特徵是實現高水準的自立自強。習近平總書記強調:“要加快科技自立自強。這是確保國內大迴圈暢通、塑造我國在國際大迴圈中新優勢的關鍵。”回顧世界近現代歷史,每個階段綜合國力和國際競爭力領先的國家,都具有強大的科技自主創新能力。當前,技術創新進入前所未有的密集期,新科技革命和産業變革將是最難掌控但必須面對的不確定性因素之一,抓住了就是機遇,抓不住就是挑戰。如果缺乏關鍵核心技術,供應鏈的“命門”掌握在別人手裏,那就好比在別人的墻基上砌房子,再大再漂亮也可能經不起風雨,甚至會不堪一擊。只有打好關鍵核心技術攻堅戰,實現産業鏈供應鏈自主可控和安全穩定,才能更好實現高水準科技自立自強,為構建新發展格局夯實科技基礎。

詳見:中共國家發展和改革委員會黨組文章《加快構建新發展格局》

(策劃:陳有勇 審核:王兆斌 監製:牛京輝)