焦點訪談丨從地球到太空 一條快捷物流通道已搭建

7月15日的清晨,在文昌衛星發射場,長征七號遙十運載火箭搭載著天舟九號貨運飛船從這裡出發前往太空,3個小時以後,天舟快遞順利到站。這已經是4年多以來,天舟貨運飛船第8次為中國空間站送貨。從文昌出發,一條從地球前往太空的快捷物流通道已經搭建完畢。那麼,這樣的一個太空貨運系統究竟是怎麼構築起來的?它有著怎樣的意義?接下來又會有怎樣的發展呢?

7月15日下午3點40分左右,正在太空出差的中國航太員打開剛剛到站的天舟九號貨運飛船艙門,開始查收從地面送來的包裹。就在當天早上,天舟九號才剛從海南文昌出發。半天時間,就能收到天舟貨船從地面運到太空的貨物,這是今天中國航太員在中國空間站才能享受到的宇宙專送。那麼,這樣一條天地快速物流通道,究竟是怎麼搭建的?不妨讓我們把時針往前撥,看看天舟九號完成這樣的宇宙快送,究竟經歷了哪些過程。

飛天前2個月,天舟九號貨運飛船已經到達海南,此時,貨船內還沒放置太多貨物,剩下的物資會在發射場接收裝貨。對現在的天舟飛船來説,只要貨物總重量不超過7.4噸,飛船工程師們會在22.5立方米的空間內儘量把它們都安置好。

中國航太科技集團 張振華:天舟九號這次貨物物資的運輸量是6.5噸,是整個空間站應用與發展階段以來,物資量運輸最大的一次。這次的貨運量相對於天舟八號有大概11%的提升,固態貨物、氣態貨物、液態貨物都有,貨物種類非常全,還有特別大件的貨物。

在這些大件裏,國産艙外航太服是這次任務需要特殊關注的貨物。和普通貨包相比,它體積大、怕擠壓,不能直接放在貨架上,需要特殊手段保證運送“零磕碰”。

妥善打包、按需排布,只是天舟貨運飛船眾多看家本領中的一項。從天舟一號開始,天舟系列飛船逐步驗證了貨物運輸、推進劑在軌補加、快速交會對接等多項關鍵技術,2017年以來,經過9次任務,如今,中國航太科技集團五院抓總研製的天舟貨運飛船已經躋身世界最強太空貨運飛船之列。這次發射的天舟九號飛船,首次具備了3個月應急發射能力,能夠實現發一、備一的模式。

中國航太科技集團 白明生:空間站的航太員在天上工作生活,包括實驗裝置、實驗樣品也需要更換,空間站運作,物資供應保障必須是持續穩定不能中斷的狀態,發射天舟九號,天舟十號在北京我們已經備份好了,保證我們的任務持續無縫銜接。

天舟飛船裝貨基本完畢後,在文昌航太發射場的總裝廠房內,和長征七號火箭合二為一,出征的腳步就在眼前。

7月12日,長征七號遙十運載火箭和天舟九號飛船從總裝廠房垂直轉運至發射塔架。能夠用一發綠色、可靠的火箭保證中國空間站物資運作的暢通,是航太科技集團一院火箭設計師陳風雨和他同事們的夢想。2011年,長征七號火箭啟動研製,考慮到發射天舟任務的火箭會從海南出發,這裡高溫、多雨,空氣濕度大、鹽度高,設計之初,火箭工程師們就做了週密的準備。

利用全數字化設計手段,長征七號是我國第一個實現設計、生産和組裝全流程三維化的火箭,但是從圖紙到現實,各個零件的生産到組裝,再到發射場的測試,都需要磨合。

中國航太科技集團 陳風雨:長征七號火箭近些年在首飛以後,一直強調要實現流程精細化管理。每位同志工作的時候有個平板,通過平板我們往裏面裝進去系統,系統按照工作流程、工作崗位進行詳細梳理,在發射場每一個崗位,我們都已經實現了這樣一個效果。

更精細的管理,實現了對每一次發射任務更精準的把握,也磨合出了新的工作流程。空間站開建時,長征七號火箭在文昌航太發射場廠房內的準備工作還需要38天,在和發射場系統的合作下,到現在已經縮減到了25天;與此同時,臨發射前的核心任務準備時間從24小時縮減到了8小時,還把原本一分一秒都不能差的“零窗口”發射,爭取到了120秒的可控延遲。

7月14日,天舟九號飛船發射前11小時,發射前的最後時刻,最後一批貨包登船了。每一次飛船關門前最後上船的都是生鮮特送,既有航太員的最愛,各類水果,也有需要低溫保存的生命科學研究樣本。這次最後登上天舟九號貨船的三個科學實驗樣本中,有一個裝在信用卡大小裝置裏的腦類器官晶片,它第一次將微型腦類器官模型送入太空,希望揭開空間環境影響人類大腦的秘密。

中國科學院大連化學物理研究所研究員 秦建華:宇航員在太空環境中長期駐留,容易出現頭暈睡眠障礙,甚至認知功能改變等神經系統的症狀,但是空間特殊環境,比如微重力、輻射等因素,如何影響腦功能的具體機制還不清楚。所以這次計劃上行的腦類器官晶片,也是希望可以探究空間環境在細胞、組織、器官等多層次對人腦結構功能的影響和潛在的機理,併為宇航員在太空中長期駐留作業提供健康風險的預測與干預手段。

隨著空間站進入應用與發展階段,科學實驗和試驗載荷設備在貨物中的比例越來越高,類似細胞、器官晶片這樣的活性樣本在臨發射前也需要專門進行製備。從天舟九號飛船開始,科學家可以在太空實驗室的文昌基地開展這項專業的工作,搭乘天舟貨船去往太空的實驗準備也迎來了新的流程。

像細胞這類有特殊儲存環境要求的樣品,必須在發射前才能裝入最後的實驗裝置。這一次新實驗室落成,為各類科學實驗,尤其是生命科學類實驗提供了很大便利。中國科學院上海營養與健康研究所研究員應浩此次的研究項目是太空微重力環境如何影響骨骼肌前體細胞的遷移,他希望找到抵抗肌肉萎縮的方法,這是他第二次將實驗對象送上太空。

7月15日清晨,長征七號遙十火箭準時點火,按照計劃將天舟九號送到預定軌道。3個多小時後,天舟九號貨運飛船與空間站組合體穩穩對接,再一次驗證了航太器交會對接“千里穿針”的中國水準。

天舟快送任務進入常態化,但是航太人的探索並沒有到此為止。在保障送貨到站的同時,無論是天舟飛船還是長七火箭,這一次還都攜帶了新的試驗件。不僅探索空間站貨運的更高可靠性,也為後續中國航太更遠的目標積蓄力量。

中國航太科技集團 陳風雨:這次發射我們搭載了智慧控制的一個小系統,簡單説就是給火箭請了一個飛行中的醫生,及時對它的血壓、體溫等等各種參數進行判斷,如果有異常,我們就請它來幫忙,通過控制飛行的軌跡,確保火箭哪怕帶著故障,也依然能夠把飛船送入預定軌道,這回看看我們設計的這套程式在天上能否正常工作。

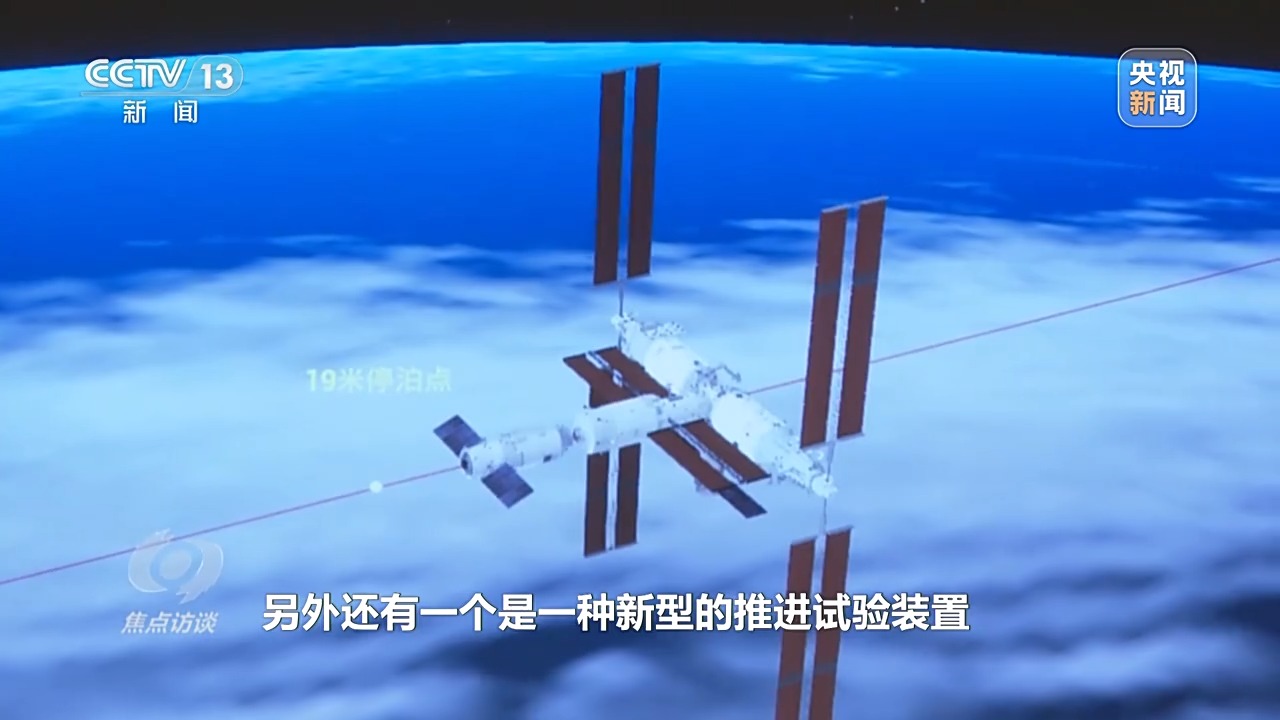

中國航太科技集團 張振華:這次搭載了兩項新型試驗載荷開展在軌試驗,一個是太空測距的裝置,類似于現在船上裝的鐳射雷達,但是它是新一代的;另外一個是一種新型推進試驗裝置,驗證一種新型的推進技術,這些屬於比較新型的或者前沿一點的空間技術。利用天舟貨運飛船搭載支援能力去開展這樣的試驗,相當於在完成物資保障任務同時,有助於咱們新型空間技術的一個突破。

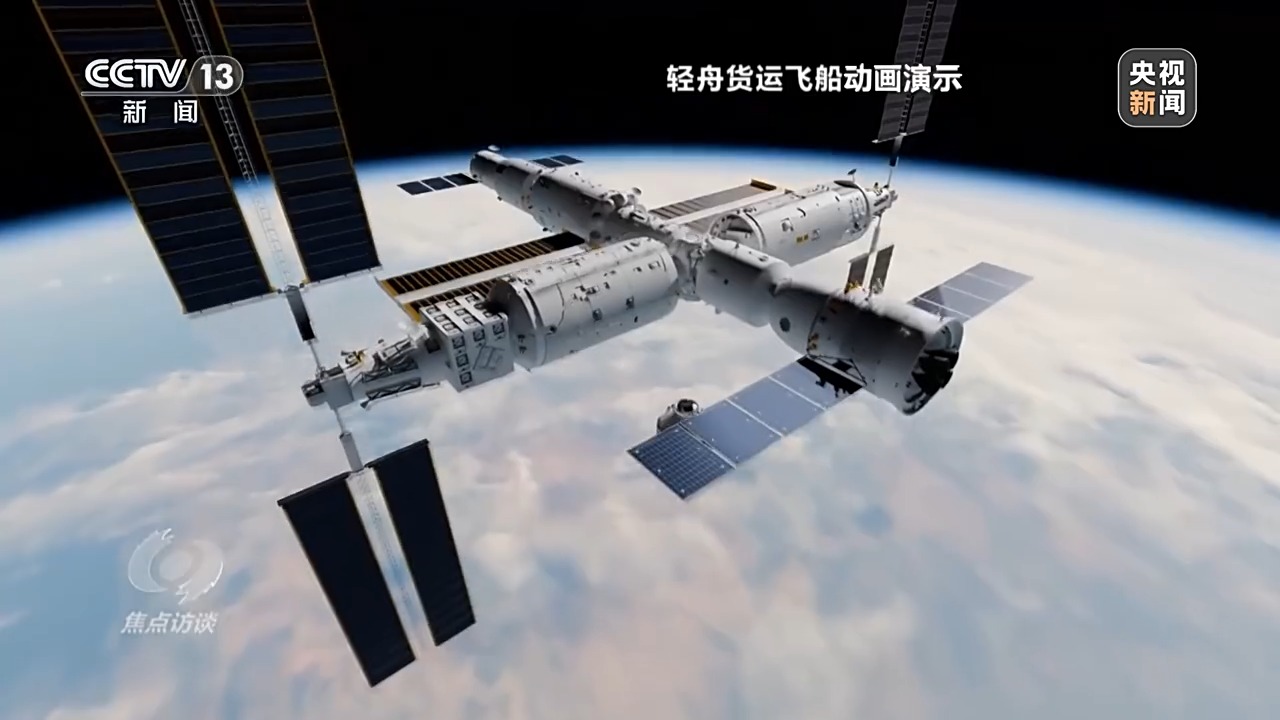

除了成熟的天舟貨運飛船外,我國小型貨運工具輕舟貨運飛船和昊龍貨運太空梭方案也已經開始進入實際飛行驗證階段,今後中國載人航太“天地貨運”將構建起更靈活、更多元的物流體系。

在文昌的火箭發射觀看平臺上,可以清楚地看到,一邊是文昌航太發射場的塔架,另外一邊是海南商業航太發射場的塔架。未來幾年,還會有更多的中國航太器從這片椰林之間出發,奔赴太空,為我們探索宇宙帶去更多的物資、更豐富的裝備,同時也推動中國航太不斷地走向星辰大海的深處,為我們揭開更多的宇宙奧秘。