人民領袖|習近平的“川海”之喻

“海納百川,有容乃大。”

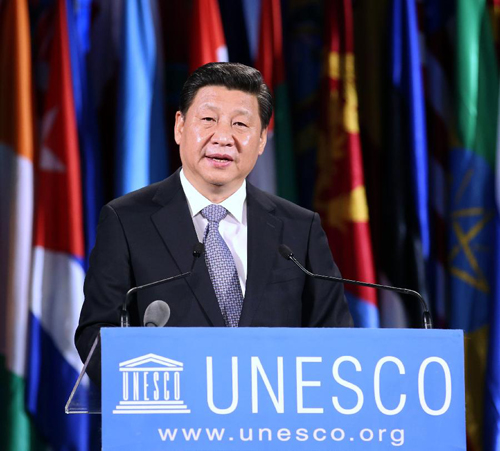

2014年3月27日,站在聯合國教科文組織總部的講臺上,習近平主席向世界生動闡述中國的文明觀。他把文明交流比作江河入海的壯美歷程,指出“人類文明因包容才有交流互鑒的動力”。

“那是一場歷史性的演講,現實意義在今天更加凸顯。”當年在現場聆聽演講的時任聯合國教科文組織總幹事伊琳娜�博科娃回憶説。

中國道家經典《莊子�秋水》中寫道:“天下之水,莫大於海。”大海博大、開放、包容,匯聚萬千河流,最終成就不可丈量的深度與廣度 。

不同文明恰如一條條川流,帶著各自獨特的歷史積澱與文化基因,在人類文明的海洋中交匯融合,不斷續寫新的篇章。

2014年3月27日,習近平主席在巴黎聯合國教科文組織總部發表重要演講。

“這件文物來自中華文明的發源地,陜西。”

“也是我的老家。”

當地時間2016年11月21日,在秘魯參觀“天涯若比鄰——華夏瑰寶展”時,習近平主席在展品兵馬俑前駐足,並向秘魯時任總統庫琴斯基介紹説。

從400多年前中國人開闢出跨越太平洋的海上絲綢之路,到如今秘魯人民親切地把中國人稱為“老鄉”,源遠流長的人文交流讓相隔萬里的兩國人民感情好上加好、親上加親。

文明交流互鑒,是增進各國人民友誼的橋梁。

中國造紙術的西傳為西方帶來了中國的文字和美學,敦煌禪窟和中心柱窟的形制源於國外的僧房窟和塔廟窟,中國的植物山水等元素被巧妙融進歐洲畫作……

“文明之間的交流互鑒給藝術家帶來源源不斷的靈感,從古至今都是如此。”一位法國畫家感慨道。

每一種文明都是獨特的。它們紮根于自己的生存土壤,凝聚著一個國家、一個民族的非凡智慧和精神追求。2000多年前,中國人就認識到了“物之不齊,物之情也”的道理。

2025年4月12日,四川省成都市“2025成都�歐洲文化季”活動融匯藝術、音樂、美食與互動體驗,為民眾打造了一場“沉浸式”文化嘉年華。

對待不同文明,習近平主席始終秉持平等、謙虛的態度。他在多個國際場合明確闡述自己的主張——“文明沒有優劣之分,只有特色之別”。

他讚賞塞爾維亞的《瓦爾特保衛薩拉熱窩》《橋》等著名影片激發無數中國人的愛國熱情,肯定智利著名畫家萬徒勒裏借鑒中國水墨丹青技法創作《長江》等作品,讚嘆“阿根廷人有引以為豪的兩雙腳,一雙用來踢足球,另一雙用來跳探戈”……

“一切文明成果都值得尊重,一切文明成果都要珍惜。”這是習主席一貫倡導的。

文明的厚度決定視野的廣度,同樣也奠定了海納百川的胸懷。在全球化深入發展的今天,習近平主席身體力行,以文化促交流,以交流促理解,以理解促合作。

2015年10月,習近平主席出訪英國時,在倫敦金融城市長晚宴上提到了兩位同時期的世界級戲劇家。

“中國明代劇作家湯顯祖被稱為‘東方的莎士比亞’,他創作的《牡丹亭》、《紫釵記》、《南柯記》、《邯鄲記》等戲劇享譽世界。湯顯祖與莎士比亞是同時代的人,他們兩人都是1616年逝世的。”

那場晚宴上,習主席提議中英兩國在兩位戲劇大師逝世400週年時,“共同紀念這兩位文學巨匠,以此推動兩國人民交流、加深相互理解”。

2025年4月3日,北京三里屯“春回大地——中英文化交流非遺手工展”。

拉緊人文交流的紐帶、搭建互學互鑒的平臺,在新時代大國外交中,這樣的場景數不勝數。

在比利時布魯日歐洲學院,習主席以茶和酒作喻,講述東西方品味生命、解讀世界的兩種不同方式;在北京故宮,他向美國總統特朗普介紹中國古建築,詮釋“和”這一中華文明核心理念;在中國廣州,他同法國總統馬克龍共賞古琴演奏,共話“高山流水覓知音”的相處之道……

海納百川,以包容消解衝突,匯聚萬千河流,最終成就大海的廣闊壯麗。在各國前途命運緊密相連的今天,深化文明交流互鑒,也正是消除隔閡和誤解,促進人類和平發展的重要途徑。

2023年,在中國共産黨與世界政黨高層對話會上,習近平總書記首次提出全球文明倡議,倡導“以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越”。

“尊重世界文明、藝術、文化和遺産的多樣性將為全世界人民開展交流與合作注入力量,是助推人類和平與發展的一個理想路徑。”這一倡議得到國際社會廣泛認同。

百川朝海,流行不止;道雖遼遠,無不到者。