何以中國丨《印象大紅袍》,為什麼能“火”15年

“鄉親們,你們説,今年的茶好嗎?”

“好!”

“茶好,那價格呢?”

“夥計們,給老闆們算一算。”

“茶好,價格好,我們全都要了,裝箱吧!”

“武夷水仙30箱發往泉州港,武夷肉桂60箱發往廣州,大紅袍發往山西;茶餅、茶磚發往恰克圖……裝船嘍!”

4月21日晚,由中央網信辦、國家文物局、人民日報社、福建省委網信委主辦的“何以中國�閩山閩水物華新”網路主題宣傳活動啟動儀式在福建南平武夷山舉行。啟動儀式現場融入了當地開演15年的大型山水實景演出——《印象大紅袍》的十余個高光畫面,讓觀眾于山、水、草木、天地人間,感受“雙世遺”武夷山的文化魅力。

“何以中國�閩山閩水物華新”網路主題宣傳活動啟動儀式現場。人民網 李唯一攝

一直以來,“登天遊、坐竹筏、賞‘印象’”被稱作來武夷山旅遊必備的“三件套”。作為武夷山宣傳推廣茶文化的一篇“大文章”,《印象大紅袍》開演15年來已演出超6370場,接待885多萬名觀眾。在不破壞生態的前提下,演出將15塊電影銀幕矩陣式嵌入自然山水,配合燈光變幻增強夜間視覺衝擊力,創新打造360度旋轉觀眾席,融合傳統民樂與現代交響,融入喊山祭茶儀式等民俗,再現制茶、鬥茶、運茶、販茶等場景,以質樸表演傳遞真實茶人生活。

因為這場演出,目前,在印象大紅袍藝術團裏,有200余名來自不同地方、不同行業的兼職演員結緣于武夷山,在九曲溪畔、天遊峰下向世人講述武夷山的故事。

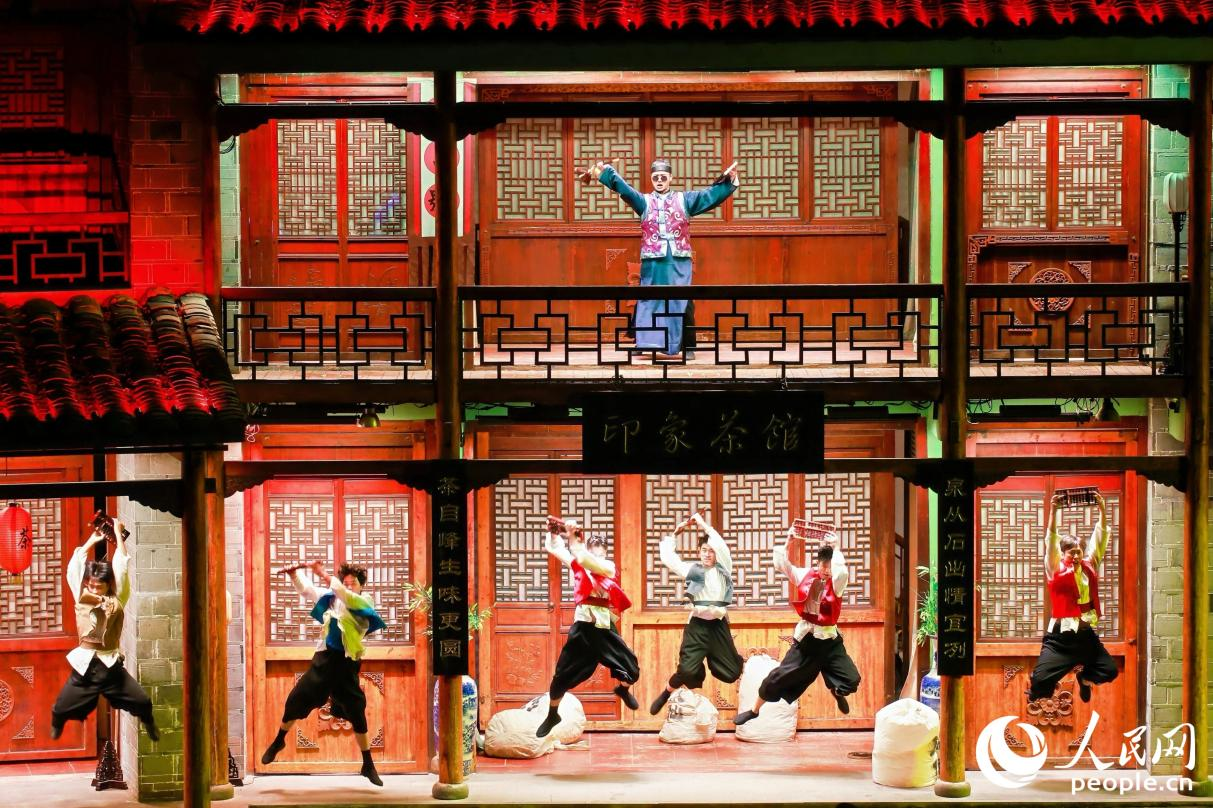

武夷山是世界文化與自然雙重遺産,也是萬里茶道的起點,這裡的丹山碧水,為茶樹生長儲備了先天環境優勢。演出中,武夷山導遊王龍濤飾演茶掌櫃。他左手抱著算盤,右手持一根煙斗,帶領茶廠的夥計,為五湖四海的茶商計算“武夷四大名樅”的價格,讓不同品種的武夷茶裝船出海,再現中國茶沿著萬里茶道香飄世界的繁榮盛景。

王龍濤(上)飾演茶掌櫃帶領茶廠的夥計,為五湖四海的茶商計算“武夷四大名樅”的價格。人民網 李唯一攝

“‘武夷四大名樅’是武夷山十分名貴的茶品種,分別是大紅袍、鐵羅漢、白雞冠、水金龜。”説起武夷茶,來自河北的王龍濤頭頭是道,“藝術團經常組織演員進行採茶制茶體驗,由此我了解到茶文化是武夷山的重要組成部分,這裡是世界烏龍茶和紅茶的發源地,産茶始於唐代,歷史已逾千年。”

茶香氤氳,是巍巍武夷的魅力所在。正是王龍濤等一批兼職演員,演繹著武夷山的這一獨特魅力。

武夷山市星村鎮燕子窠生態茶園內,茶芽擠滿茶樹梢頭。人民網 李唯一攝

“來到武夷山就會發現,這裡的茶文化十分濃郁、與茶相關的工作崗位很多,四處洋溢著茶香,大街小巷佈滿茶館。”十年前,王龍濤因為一次旅遊邂逅武夷山,由於從小習武、體態良好,他得以入選印象大紅袍藝術團,這一演,就是十年。

王龍濤風趣地把在武夷山的生活形容為“每天泡在茶湯裏”。他説,在《印象大紅袍》演出的影響下,自己對武夷山的了解進一步深入,還成為武夷山國家公園主景區的導遊。如今,“白天當導遊,晚上演‘印象’”已是他的生活常態。

印象大紅袍藝術團團長吳美求表示,為了不影響白天的工作,兼職演員按場次輪流上陣,同時由藝術團安排好替補,確保“臺上永遠有人”。

與王龍濤同年來到印象大紅袍藝術團的,還有來自廣西的外賣小哥蘭榮智。此前,他曾在茶企泡茶、在水果店切水果、在海洋館表演節目,豐富的人生閱歷,讓他被印象大紅袍藝術團“一眼相中”。

“我沒有舞蹈基礎,但藝術團有老師手把手地教我,還有許多和我一樣從事不同工作的兼職演員,團裏還會定期舉辦班級交流、才藝展示等。”蘭榮智回憶起剛剛入選印象大紅袍藝術團時的情景,“大家在學習舞蹈動作的同時,加深對武夷山的了解,一個多月後,我就能上臺演出了。”

4月21日晚,白天還在送外賣的蘭榮智飾演了多個角色,他不僅是撐篙劃過碧水的船夫,還是與“方志敏”同臺發出“可愛的中國實現了嗎?”之問的革命志士。曾在第一次觀演時被《印象大紅袍》演出的360度旋轉觀眾席深深震撼的蘭榮智,萬萬不會想到,自己有一天能夠成為撐起觀眾席這葉“竹筏”的船夫,讓一批又一批觀眾在武夷山的青山綠水間感受“人在畫中游”的驚艷。

“船夫撐篙劃過碧水”演繹現場。人民網 李唯一攝

“平時我們基本每天都會有演出,如果結束得早,我還會接著跑幾單外賣再回家。”談起充實的生活,蘭榮智憨厚一笑。

千百年來,以茶為生的武夷山人,秉持精細的工藝,為世人奉上一杯又一杯芳香的武夷茶。如今,參演《印象大紅袍》的演員們,同樣以精益求精的精神,深挖武夷茶文化精髓,在《印象大紅袍》的山水實景舞臺上閃閃發光,把屬於這片土地的故事講給萬千觀眾聽。演出中的茶農、茶娘、茶商不僅是角色,還是獨屬於當地人的生活印記。

“為了演出,大家克服種種困難共同參與,在夏日的高溫下、冬夜的山風中堅持排練。”李文財是武夷山本地茶農,也是印象大紅袍藝術團首批演員。他介紹,許多沒有表演基礎的演員,正是在反覆練習中找到了自己的節奏。

“我們不怕吃苦,因為演出演的就是我們的生活。正是一代代武夷山人堅持不懈地種茶、採茶、制茶、賣茶,反覆試驗種茶的氣候、炒青的火候,才讓更多人因為一泡沁人心脾的大紅袍知道了我的家鄉武夷山。”與《印象大紅袍》相伴15年的李文財如是説。

《印象大紅袍》演出將傳統技藝與現代舞美技術相融合,融入武夷茶農搖青的場景。人民網 李唯一攝

興一個産業,富一方群眾。借助《印象大紅袍》演出這一載體,武夷山把茶文化、茶産業、茶科技統籌起來,現有茶園面積14.8萬畝,涉茶人員12萬人,約佔當地總人口的一半。在李文財長大的興田鎮南岸村,就有100多家茶廠因《印象大紅袍》演出而受益。

武夷山市文體旅局副局長謝映華表示,隨著《印象大紅袍》演出的影響力進一步擴大,在茶葉種植面積不變的情況下,武夷山茶葉全産業鏈總産值從2018年的21.42億元增加到2024年的150億元,茶旅産業得到長足發展,來武夷山的遊客逐漸從“登天遊、坐竹筏”的觀光遊,邁向“品岩茶、賞‘印象’、泡溫泉”的深度遊。

2024年,武夷山旅遊接待人數達3302萬人次,《印象大紅袍》演出達518場。循著茶香,越來越多的人來到武夷山,欣賞充滿“中國式浪漫”的《印象大紅袍》,領略當地人熱騰騰的生活。

“《印象大紅袍》演出之所以受到遊客熱捧,主要在於其深挖武夷山自然和人文內涵,通過科技賦能全方位展示了武夷山的山水實景,以及武夷茶文化的獨特魅力。”印象大紅袍股份有限公司總經理鄭彬表示。

15年來,《印象大紅袍》演出與時俱進,藝術之“魂”不變、核心主題不變,但在節目設計上、形式上持續創新,並由群眾來呈現群眾的生活,搞藝術與接地氣並舉。

《印象大紅袍》演出現場。人民網 李唯一攝

“五一”假期將至,王龍濤再次接到了不少導遊訂單:“往年要到臨近假期時才有客人來諮詢,今年自4月21日起,累計有上百人諮詢武夷山的遊玩攻略、訂票渠道等,忙個不停。”

“《印象大紅袍》將於‘五一’假期期間每晚連續演出4—5場,會非常火爆,我們正緊鑼密鼓地排練。”武夷山旅遊職業中專學校二年級學生劉子思在《印象大紅袍》中參與水篩表演,“我希望畢業後能夠繼續留在《印象大紅袍》的舞臺上,向每一場次兩千多名中外觀眾講述武夷山的美好。”