文化中國行丨起源於中國風行於世界 春日天空“箏”奇鬥艷

風箏,古稱“鳶”,起源於中國,風行於世界,有著悠久的歷史。2006年,濰坊風箏製作技藝入選第一批國家級非物質文化遺産名錄。讓我們一起走進風箏工藝中的文化印記↓↓↓

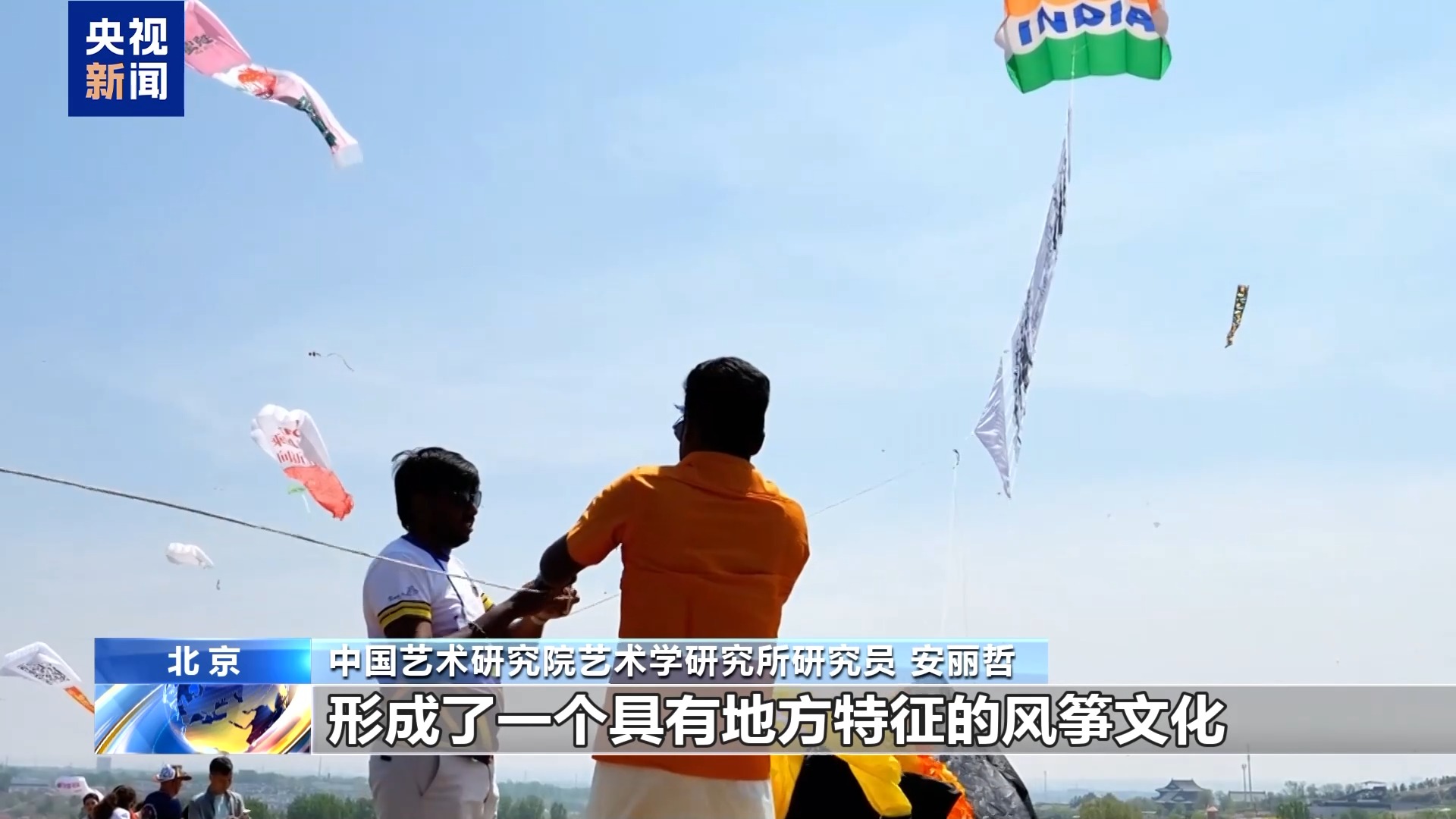

日前,一年一度的濰坊國際風箏會落下帷幕。來自全球51個國家和地區的風箏愛好者以天空為畫卷,風箏作筆墨,共繪春日華章。

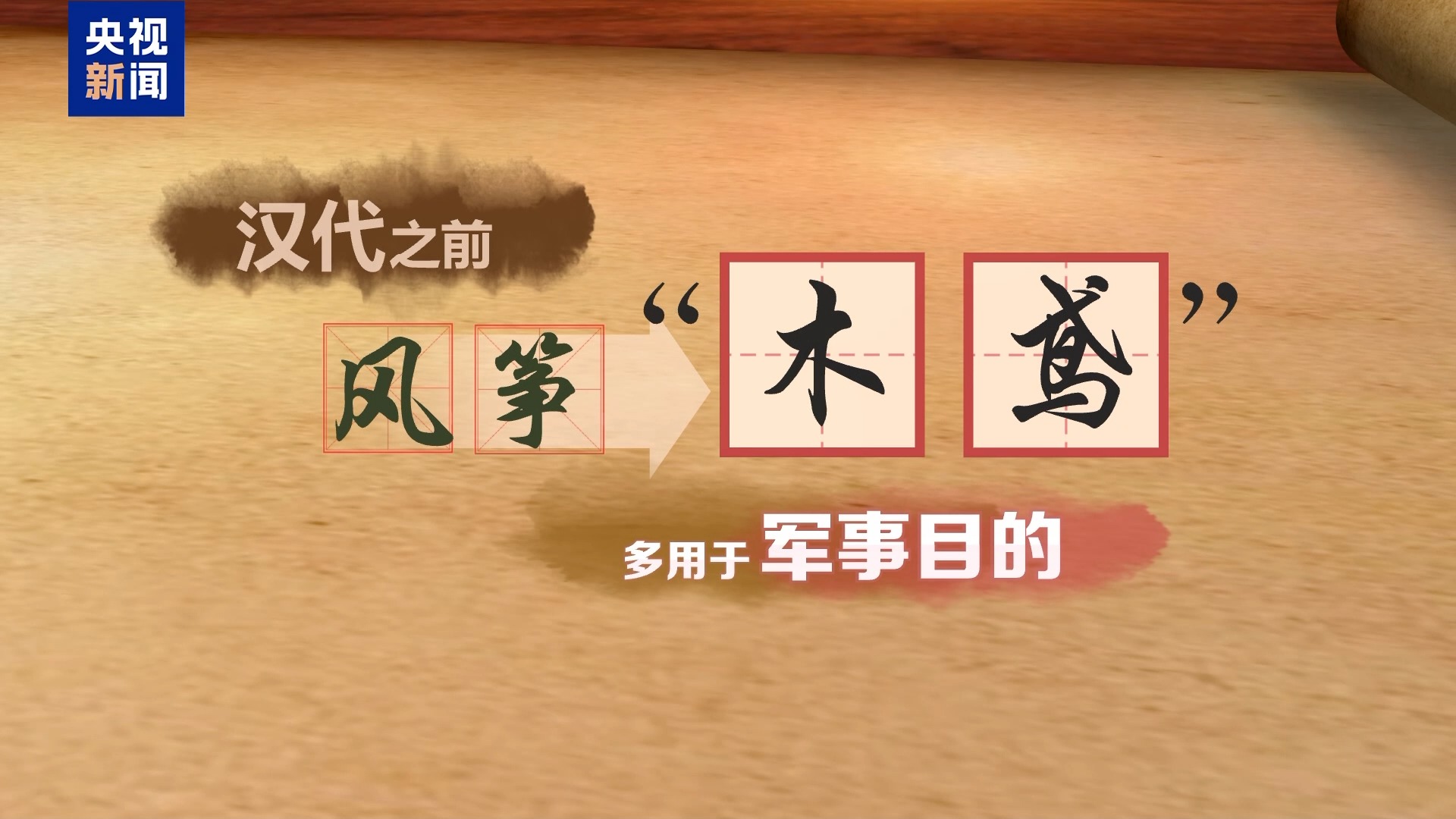

風箏的歷史可以追溯至兩千多年前。《韓非子�外儲説》中記載,“墨子為木鳶,三年而成,蜚一日而敗”。漢代之前,人們常將風箏叫作“木鳶”,這個時期的風箏多用於軍事目的。東漢蔡倫改進造紙技術以後,製作風箏所使用的絲帛被紙張取代,“放紙鳶”作為休閒方式盛行開來。

宋代之後,風箏越來越多出現在文學和美術作品之中。清代詩人高鼎的田園詩“兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶”,都曾生動描繪了人們春日放風箏的歡樂場景,流傳至今,家喻戶曉。

由於各地風俗習慣、氣候特點、審美方式的不同,中國風箏逐漸發展出多種獨具特色的流派,比如以沙燕為代表的北京風箏,用料講究、彩繪精美的天津魏記風箏,飛行時發出哨聲、如同“空中交響樂”的南通板鷂風箏,博採眾長的濰坊風箏。

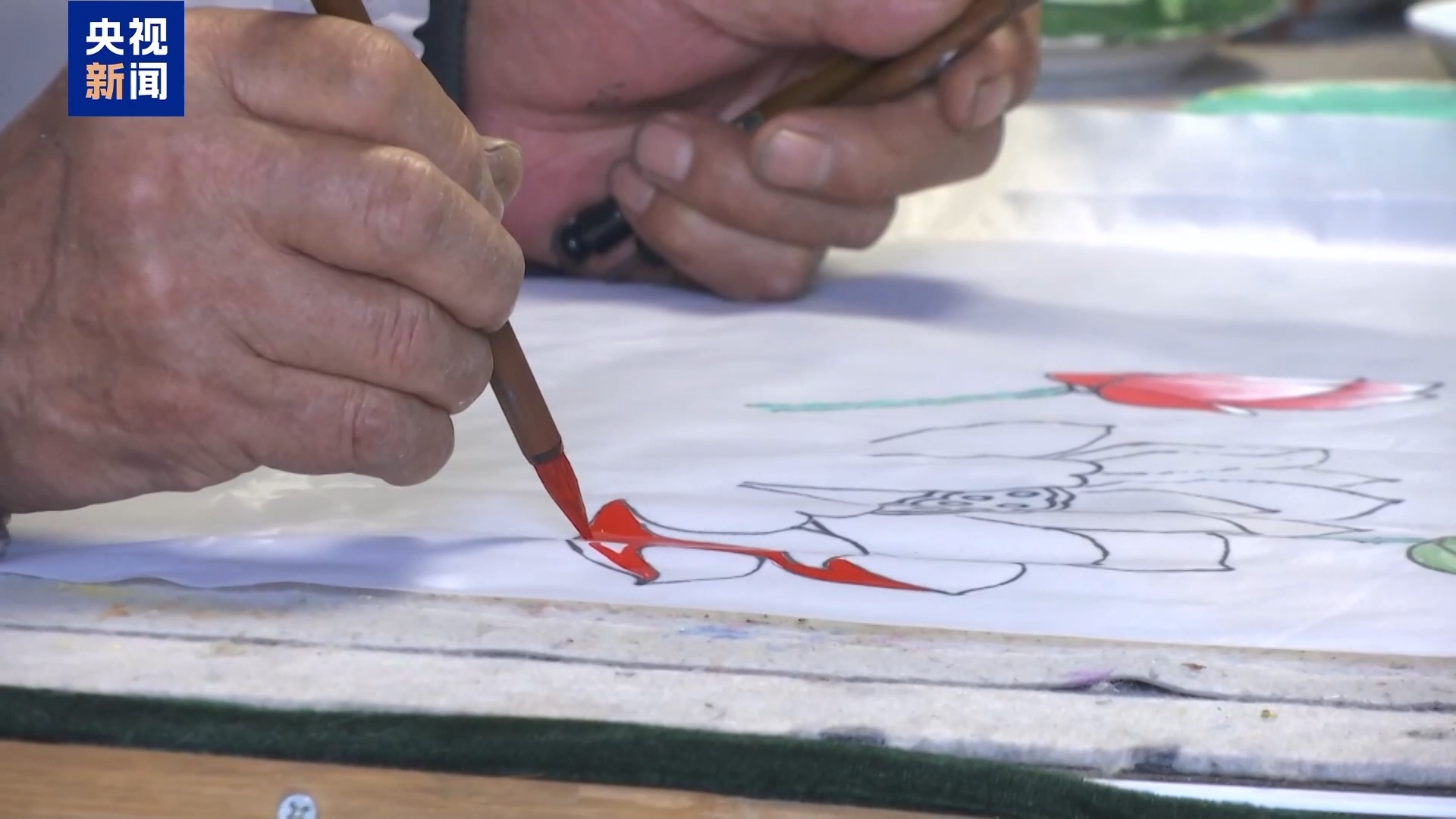

扎、糊、繪、放,是傳統風箏的製作技藝,至今保留完整。風箏手藝人磨細一把把刀片,練就出不同的扎制手法。

風箏的繪製也是一種綜合的繪畫技術,需要兼顧直觀審美效果和飛翔時的遠視效果。既有以國畫的技巧與審美特點為風格的國畫風箏,也有追求形似、寫實性強的寫實風箏。不但可以放飛,還成為裝飾和收藏品。

濰坊風箏製作技藝國家級非遺代表性傳承人 楊紅衛:我們既要有一些傳統文化的體現,也要有一些跟現代融合的風箏體現,這樣才會引起年輕人的共鳴,才會讓我們的風箏更有發展活力。

如今,越來越多傳承人加入風箏工藝的傳承創新中。每年的濰坊風箏會,是視覺的盛宴,也是創意的比拼。

中國藝術研究院藝術學研究所研究員 安麗哲:風箏成為深受全世界人民喜歡的競技項目和娛樂項目,形成了一個具有地方特徵的風箏文化。

(總臺央視記者 杜思源 董良言 李秉禪)