新華全媒+丨逐夢蒼穹啟新程——記神舟二十號航太員乘組

新華社酒泉4月23日電 題:逐夢蒼穹啟新程——記神舟二十號航太員乘組

李國利、佔康、黃一宸

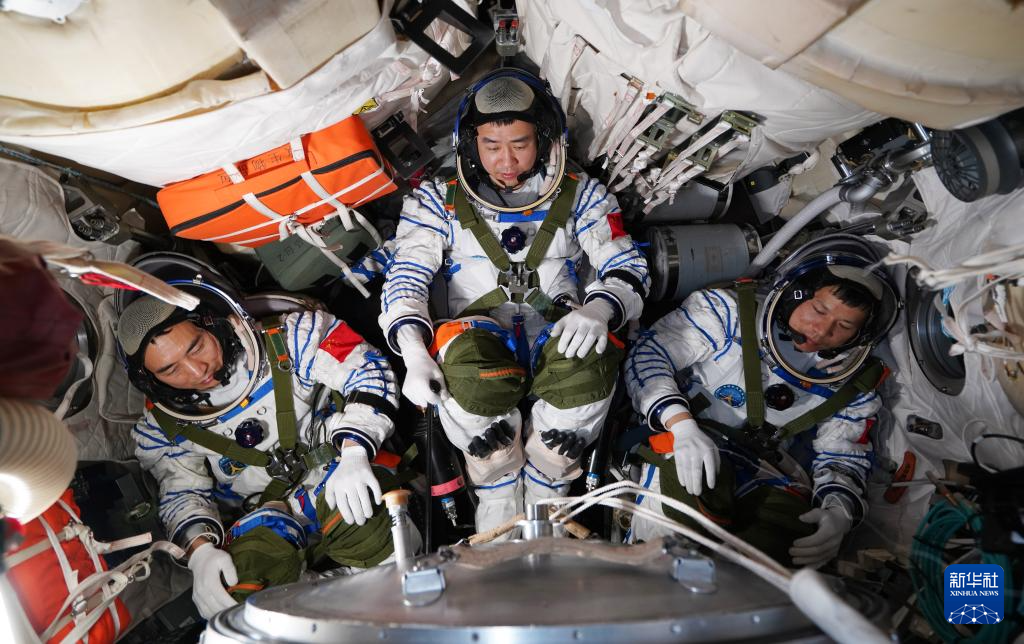

神舟二十號航太員陳中瑞在進行著陸衝擊體驗訓練(2022年5月5日攝)。新華社發(王夏陽 攝)

當春風又一次吹綠西北戈壁,當弱水河畔的千年胡楊又一次綻出嫩葉,當人們的目光又一次聚焦東風航太城,神舟二十號載人飛行任務開始了——

4月23日11時,執行這次任務的3名航太員首次公開亮相。陳冬擔任指令長,是我國第二批航太員中首個三次飛天的航太員。首次實現飛天夢想的航太駕駛員陳中瑞、飛行工程師王傑,均為我國第三批航太員。

神舟二十號航太員乘組在進行飛船程式訓練(2025年2月25日攝)。新華社發(孔方舟 攝)

他們奔赴天宇的日子,經任務總指揮部研究決定,確定為4月24日17時17分。

55年前,我國第一顆人造衛星“東方紅一號”在這一天發射升空,奏響了中華民族探索太空的序曲;10年前,國務院批復同意將這一天設立為“中國航太日”,中國航太從此有了屬於自己的節日。

逐夢蒼穹啟新程,丹青難寫是精神。

神舟二十號航太員乘組在進行出艙程式訓練(2025年1月9日攝)。新華社發(徐部 攝)

自2003年中華民族飛天夢圓至今,有26位飛天英雄亮相問天閣,他們一次次為祖國出征,一次次在太空標注中國人探索未知的新高度,用實際行動踐行了“甘願為載人航太事業奮鬥終生”的錚錚誓言,在中華民族的奮進史冊裏不斷書寫新時代華章。

神舟二十號航太員陳中瑞(左)在參加沙漠生存訓練(2022年6月21日攝)。新華社發(周程博 攝)

陳冬:我國首個三次飛天的第二批航太員

第三次飛天,陳冬的心情激動依舊。

“每一次太空之旅都是獨一無二的,期待通過飛行收穫更多經驗,收穫更多突破。”他説。

2016年10月17日,陳冬實現飛天夢想,迎來自己的首次太空之旅。

整流罩剛打開時,他看向舷窗外,不由驚嘆:“哇!很漂亮!”

指令長景海鵬馬上問:“爽不爽?”

陳冬道:“特別漂亮。”

景海鵬又追問:“我問你爽不爽?”

陳冬笑呵呵地答:“爽!”

那一年,陳冬38歲。

彼時的他,還像是個青澀新手,眼中閃爍著對宇宙的無限憧憬,舉手投足間洋溢著巨大的熱忱。

2022年,陳冬再獲飛天機會,並首次擔任指令長帶隊出征。他説:“這一次,身體和血液也有了太空記憶,基本沒有不適感。”

這,是中國空間站建造階段的首次載人飛行。

在太空生活的183天裏,陳冬和隊友們經歷了9種組合體構型、5次交會對接、2次分離撤離和2次轉位任務,全面完成了以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的空間站建造,創造了中國載人航太史上多個“首次”,被譽為“最忙乘組”。

2022年11月17日,神舟十四號乘組進行第三次出艙活動。這是空間站“T”字基本構型組裝完成後的首次出艙活動,大小機械臂首次“合體”配合作業。

那一天,陳冬站在機械臂上,頭頂是浩瀚深空,腳下是空間站和地球。靜靜地,身處其間的他,感受著前所未有的視覺衝擊。

“我看到了空間站的壯觀全貌。”陳冬回憶,空間站繞著地球家園緩緩飛翔,藍色的大海、白色的雲朵將地球裝飾得像青花瓷一樣美,“一種驕傲感油然而生”。

他説,他為乘組感到驕傲,為千千萬萬的航太科技工作者感到驕傲,更為偉大的祖國感到驕傲。

陳冬的微信頭像是張唯美的照片,隔段時間就會更換一張。這些照片,都是他執行任務期間從舷窗拍攝的。

太空歸來,陳冬對那片星空唸唸不忘,“原來是想上太空,現在是更想上太空”。

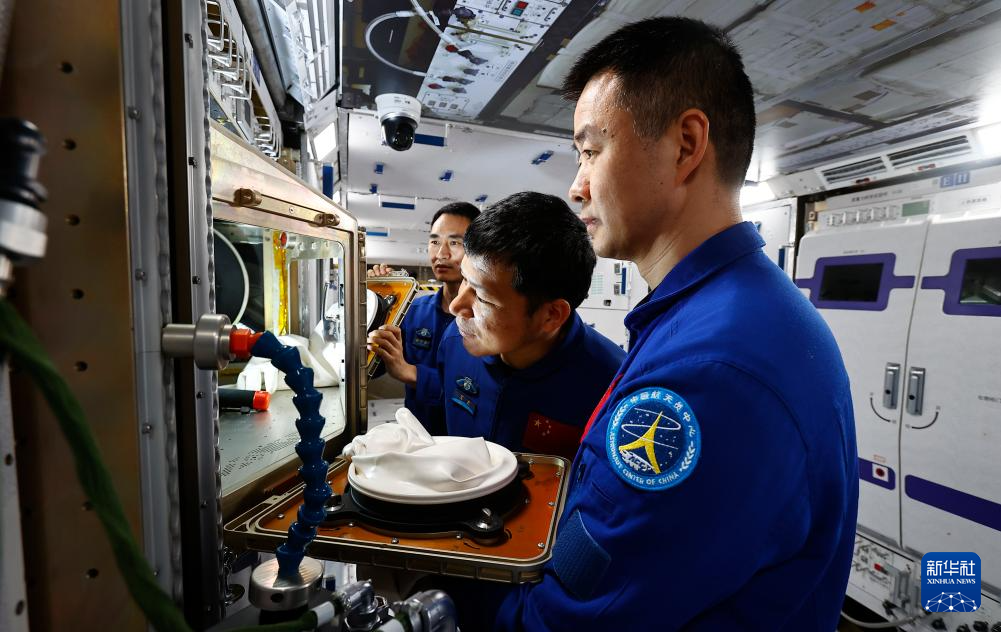

神舟二十號航太員乘組進行在軌實驗操作訓練(2025年2月27日攝)。新華社發(徐部 攝)

2024年,陳冬入選神舟二十號乘組並再度擔任指令長,同行的是兩名首次飛天的新隊友。

“我會全力以赴、集中精力,帶領乘組以更加精深的專業素養,完成既定的全部任務。”面對記者,他氣定神閒。

逐夢蒼穹,三徵星河。

對陳冬來説,歲月沉澱的不僅是鬢角的數根銀絲,更打磨出一份舉重若輕的沉穩氣度。

根據計劃安排,這次任務既有複雜的出艙活動,也有精細的實驗操作,還要面對日常維護維修等挑戰。

乘組一經成立,陳冬便與教員團隊結合乘組和任務的特點量體裁衣,制定個性化訓練方案,依據任務優先級科學規劃課程順序,針對薄弱環節增加訓練頻次。

“我們乘組秉承‘地面多備幾手,太空才能得心應手;地面拼盡全力,太空才能應對有力’的理念。”陳冬説。

在太空的那些日子裏,每當一天忙碌的工作結束之後,陳冬總會趴在舷窗邊凝望地球,尋覓祖國的輪廓。

“當我望向祖國,仿佛感受到祖國也在凝望著我。我們就像風箏,無論飛多高多遠,線的另一端永遠緊握在祖國手中。”陳冬説,“祖國送我上太空,我為祖國守天宮。”

神舟二十號航太員陳中瑞(左)、王傑在進行交會對接訓練(2025年3月13日攝)。新華社發(徐部 攝)

陳中瑞:夢想當拖拉機手的航太駕駛員

隔著巨大的圓弧形玻璃,航太駕駛員陳中瑞淡定自若地向中外記者揮手致意,臉上笑容和煦。

酒泉衛星發射中心問天閣,成為他實現飛天夢想的起點。而他人生夢想的起點,則要回到他的家鄉——河南滑縣一個名叫陳大召村的地方。

小時候,陳中瑞的夢想是當一名拖拉機駕駛員。剛學會走路時,他搖搖晃晃地爬上拖拉機,有模有樣地學大人操作。上小學時,看著大人開著拖拉機給收割的麥子打場,他心癢癢的。那會,他的腳剛能夠著油門,大人怕危險不讓他開,他還委屈得直掉眼淚。

初中畢業那年暑假,一個偶然的契機讓他心中種下了飛行的夢想。他想,空中開飛機豈不是比地上開拖拉機更神氣?

聽説招飛對身體素質的要求高,高中3年,陳中瑞每天都要早起半小時去操場跑步,還跟著體育特長生訓練……2003年9月,陳中瑞考上原空軍長春飛行學院,如願成為一名飛行學員。

經過近兩年緊張紮實的學習訓練後,陳中瑞迎來了人生中的第一次體驗飛行。

那天,陳中瑞駕駛戰機翱翔在白雲之上,飛機在他的操縱下沒有任何搖擺偏移,飛出一道穩穩的航跡。

後來,他是同批次飛行學員中首批放單飛的。

2003年11月的一天,天空飄著雪花。學校通知,所有學員到禮堂前集合。

不一會兒,一行人簇擁著一位步履矯健的軍人從他身邊經過——航太英雄楊利偉到學校做報告。

那一年,楊利偉乘坐神舟五號載人飛船進入太空,中華民族千年飛天夢圓。

“這是我第一次接觸航太員。”陳中瑞説。

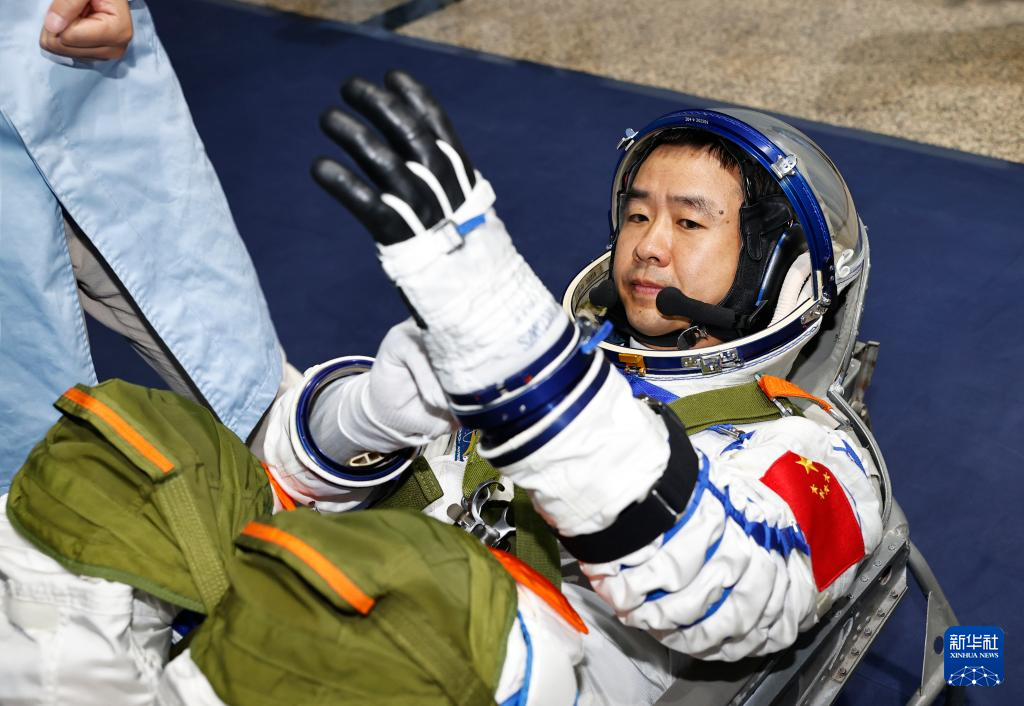

神舟二十號航太員陳冬在進行艙內壓力服檢測(2024年8月20日攝)。新華社發(徐部 攝)

10年後,他又一次與航太員産生交集。“神舟十號返回地球時,我正在空中執行訓練任務,接到了清空空域的指令,迎接航太員回家。”

這兩次經歷,讓陳中瑞在駕機飛行的時候內心深處多了一重渴望——飛得高一些,再高一些,衝出大氣層,去領略浩瀚的太空。

2018年,我國第三批航太員選拔工作正式啟動。陳中瑞毫不猶豫地報了名,並通過嚴苛的選拔,讓夢想變成了現實。

從天空到太空,從飛行員到航太員,陳中瑞步步艱辛,關關難過。

一年內學完30多門理論課程,對30多歲重返課堂的他來説非常吃力。“還有熱力學、軌道力學等很多專業課,對我來説是完全陌生的領域。”

當飛行員時,他習慣把操作手冊背得滾瓜爛熟之後進行操作。可作為一名航太員,不僅自己要一步步比照手冊,甚至乘組也要對照手冊分工協作,確保每一步每一個操作都準確無誤。他不得不下大力氣改變以前養成的思維方式和操作習慣,剔除曾不懈努力才烙在身上的肌肉記憶。

循此苦旅,以達天際。穿越逆境,直抵繁星。

入選神舟二十號乘組後,陳中瑞深知,在太空中的每一個操作、每一個細節都關係任務成敗,地面訓練更要分秒不差,毫釐不失。每次大型試驗、大項操作,陳中瑞都精益求精,追求極致,對任務流程、操作手冊都反覆背記、爛熟於心,一遍遍推演,一遍遍練習。

指令長陳冬這樣評價他:“心理素質好,沉著冷靜。操作上手快,一步一動,很穩當,讓人很放心。”

這麼多年,無論是作為戰鬥機飛行員,還是成為航太員,在操作機械時,陳中瑞依舊能找到那份源自童年的快樂:“這是一種天生的感覺,操作的東西越複雜就越興奮。”

4月24日,陳中瑞和隊友們將駕乘著神舟飛船奔赴中國人的“太空家園”。這位兒時想當拖拉機駕駛員、後來成為戰鬥機飛行員的航太駕駛員,在這個春天將越飛越高,翱翔于九天之上。

王傑:從製造航太器到乘坐航太器的航太飛行工程師

內蒙古巴彥淖爾,蒙古語意為“富饒的湖泊”。千百年來,農耕文明和遊牧文明在這裡碰撞交融,孕育出一片“塞上江南”。

王傑就出生在巴彥淖爾市烏拉特前旗的一個小村莊。

2003年10月,航太員楊利偉天外歸來,降落在內蒙古四子王旗的草原之上。還是中學生的王傑,第一次聽説了航太員這個職業,開始對飛天事業産生了好奇和憧憬。

2018年,第三批航太員選拔工作啟動了。這一次,根據空間站任務需求,進一步擴大了選拔範圍,不僅從空軍飛行員中選拔航太駕駛員,還要從相關科研院所和高校選拔出航太飛行工程師和載荷專家。這在我國尚屬首次。

此時,王傑已經研究生畢業,成為中國航太科技集團五院的一名科研人員。

感覺自己各方面符合條件,王傑報名參加了選拔。他在臨床醫學檢查、航太環境適應性耐力、心理測試等層層選拔中都表現出色,順利通過初選、復選、定選,于2020年9月正式成為我國第三批航太員中的航太飛行工程師。

挑戰,如期而至。

神舟二十號航太員乘組在進行腦電操作訓練(2025年2月21日攝)。新華社發(徐部 攝)

體測3公里,王傑跑著跑著就落在了後面,很快被空軍飛行員出身的同批航太員們“套了圈”。

“雖然不是最後一名,但也是倒數了。”王傑提到這事,仍感到難為情。

模擬失重水槽出艙活動訓練,對王傑來説更是難上加難。他需要穿著水下訓練服,用雙手控制身體的姿態,完成艙外轉移、上下機械臂、設備組裝等操作,一次訓練長達五六個小時,體力消耗可想而知。

“我印象最深的就是上腳限位器,本身就不熟悉體位,還把握不好發力角度,完成得特別困難。”出了水槽,王傑終於體會到了“手抖得都握不住筷子”的那種脫力感。

不僅要會操作,還要懂得背後的原理。王傑對自己要求很高,“我希望達到‘專家型航太員’的狀態,問啥我都知道”。

可讓他想不到的是,這居然成了攔路虎。

對著同一本飛行手冊,身為航太飛行工程師的王傑,時常忍不住去琢磨操作步驟背後的原理是什麼。然而,當他還在一行一行地看手冊時,身為航太駕駛員的隊友已經操作完了。

實際上,這是不同職業出身帶來的思維和操作經驗差異。

為了和隊友步調相諧,王傑常常給自己加練。被稱為“太空萬里穿針引線”的手控交會對接是個難點,他先練基本操作,再加條件練習,練多了就熟了,成績逐漸穩定下來。

儘管現在有平板電腦等各類電子設備可以用來做記錄,他還是更喜歡手寫。他做了十多本筆記,常用的有五六本,訓練時隨身帶著。

“人的記憶是有限的,東西學過一遍兩遍過段時間就會忘。”王傑説,“我一直把自己當成一個笨人,堅持隔段時間就鞭策自己把不熟悉的東西過一過。”

經歷4年多艱辛訓練,王傑成功入選神舟二十號航太員乘組。

神舟二十號航太員王傑(右)在參加海上救生訓練(2023年7月1日攝)。新華社發(孔方舟 攝)

4月24日,他的飛天夢將圓。他説,自己迫不及待想去體驗失重的感覺,迫不及待想從太空的視角欣賞地球家園的美景……

當然,他最大的期待還是順利完成好飛行任務,管好用好維護好“太空家園”。

這一次,王傑依舊帶上了筆電,想把“天上和地面不太一樣的地方”“可以優化改進的地方”等體會和感受全都隨手記下來。

這一次,他還準備將家人的照片裝進行囊。兒子如今才3歲半,“兒子性格隨我。我對他的期望是做一個堂堂正正的人。”

這是王傑對兒子最樸素的期望,也是王傑父親曾對他的期望。

沉默寡言的父親一輩子沒怎麼走出過村子,只是站在原地望著兒子讀書、升學、工作、結婚,一步步成為一名航太員,一步步飛向浩瀚蒼穹。

至今,他仍感激父母“散養”式教育:“他們讓我懂得吃苦和擔當。”

是的,家庭賦予王傑腳踏實地的幹勁,祖國點亮王傑仰望星空的夢想。正如他在中外媒體記者見面會上所説——回望來時路,我最深的感悟是:人生要有夢想,當個人夢想與國家發展交會對接,併為之奮鬥,每一份努力都熠熠生輝。