新華全媒+丨西部戈壁起風歌——新疆“魔鬼風區”綠色發展見聞

新華社烏魯木齊4月14日電 題:西部戈壁起風歌——新疆“魔鬼風區”綠色發展見聞

新華社記者初杭、杜剛、張嘯誠

在新疆“東大門”哈密市附近,一片綿延超過1.6萬平方公里,被當地人稱為“十三間房”的戈壁灘上,北風呼嘯著掠過寸草不生的黑色礫石。這片全年大風日數超過200天的“魔鬼風區”,連動物都少有駐足,卻生長起一片又一片的白色“風機森林”。

鳥瞰新疆哈密“十三間房”區域內的風電場。新華社記者張嘯誠 攝

“剛來的時候,站在戈壁灘上根本站不穩,狂風裹挾著砂礫打在裸露的皮膚上生疼,眼都睜不開。”1988年出生的中船集團十三間房百萬千瓦風電場場長師瑞,眼神中沉澱著西北漢子特有的滄桑堅毅。這位甘肅張掖走出的風電人,和10多名平均年齡27歲的團隊成員,負責駕馭150台風機,將狂暴的北風轉化為點亮萬家燈火的綠電。

220平方公里——在這個大風電場裏,運維工作都充滿挑戰。巡檢需要驅車兩小時穿越戈壁,四季更疊中,檢修人員要在零下30攝氏度的嚴寒和50攝氏度的高溫間切換。設備可利用率常年保持在99.5%以上,這意味著每台平均價值1000萬元以上的“巨無霸”風機,每年僅有不到2天的停機時間。

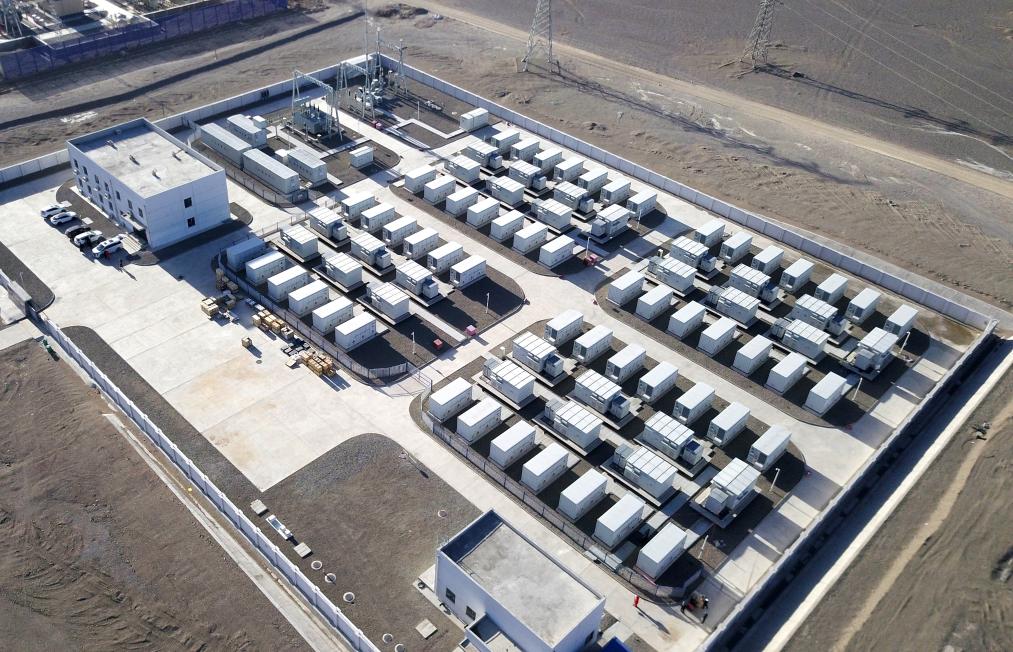

在風電場附近,配套建設的新型儲能電站巨型儲能艙猶如銀色魔方陣列。這個投資16億元的獨立儲能項目,一次放電可達120萬千瓦時,相當於80萬戶三口之家一天的用電量。

白天,驕陽炙烤著戈壁荒漠,起伏的沙丘輪廓和沙丘上的碩大風機,猶如潛伏著的巨獸。風起扇動,劃破氣流,發出陣陣呼嘯之聲。風儲協同發電、新型儲能系統規模化發展,在這茫茫無際的無人區裏築起一座又一座“風光寶藏”。

風電場的監控室裏,“90後”值長董宇緊盯著重要運作數據。他剛結束設備巡檢,臉上還有微微的汗漬。他説,隨著技術設備不斷完善,如今事故率已大幅減少,偌大的風電場僅需幾名技術人員就可掌管主要運維工作。“這套智慧管控系統能在0.2秒內響應電網需求,就像給不羈的風套上韁繩。”

用電低谷存電、用電高峰放電,僅需2小時就可儲滿18萬度電。距離中船集團的風電場不遠,矗立著新疆首座電網側新型獨立儲能電站——新疆沃能十三間房儲能一電站。

新疆首座電網側新型獨立儲能電站——新疆沃能十三間房儲能一電站。新華社記者張嘯誠 攝

這家儲能電站儲能系統由27個儲能單元構成,每個儲能單元包括2台電池艙及1台由2個儲能變流器和1個3460千伏安變壓器組成的儲能變流升壓一體機。

“作為電網的‘充電寶’,儲能電站有效緩解了十三間房區域風電的送出壓力,平衡電網中的供需關係。”運維負責人魏軍亮説,利用人工智慧等技術進行相關數據分析和預測,可實現對儲能電站負荷和出力的精確調控,提高電網的穩定性和可靠性。這對於促進十三間房區域風電的高效利用具有重要意義。

新疆擁有豐富的能源資源,風能資源總儲量位居全國第二。哈密風區面積佔全疆66.3%,風能開發潛力巨大。

據哈密市發展改革委統計,哈密目前已建成以千萬千瓦級風電基地、百萬千瓦級光伏發電基地為主的國家級綜合能源基地。截至目前,全市已並網電力總裝機3202.6萬千瓦,其中風電1847.5萬千瓦、光伏453.3萬千瓦,新能源裝機佔比已超七成。

近年來,隨著新能源産業加快發展,哈密成為新疆又一個生産總值過千億的地州市,GDP增速2023年和2024年連續兩年居全疆各地州市首位。

在中船集團十三間房百萬千瓦風電場,工作人員正在測量設備運作溫度。新華社記者張嘯誠 攝

如今,師瑞和不少同事選擇在哈密市區安家,日新月異的城市發展變化是吸引他們定居的重要原因。“每一陣掠過戈壁塞外的北風,都能轉化為驅動哈密轉向高品質發展的東風。這裡有我們的汗水和奉獻,也有綠色發展帶來的崛起機遇。”師瑞説。

夜幕降臨時,一望無垠的戈壁灘籠罩在深深的幽暗中,十三間房的風機群亮起紅色航標燈,宛如大地上跳動的脈搏。監控螢幕上,實時發電曲線隨著風速起伏,跳動的數字見證著這片戈壁的綠色嬗變。