綠“鎖”沙海育新機——新疆阿克蘇地區創新治沙模式 走出綠富同興的高品質發展之路

曾經的塔克拉瑪幹沙漠邊緣,狂風捲起沙浪吞噬農田的景象已成歷史。如今,地區用延綿不絕的綠色防護林為沙漠繫上“綠圍脖”,築起240公里生態屏障,將“死亡之海”牢牢鎖在邊界之外。這片由人類再造的綠洲,正演繹著生命與荒漠共生的奇跡。

這場生態逆轉的背後,是地區三十餘年持之以恒的治沙攻堅戰。當地以國家“三北”防護林工程為依託,大力推進“工程+生物+沙産業”治沙模式,通過“林長制”壓實各級管理責任,統籌推進“鎖邊”固沙工程;運用草方格固沙等技術提升植被存活率;同步發展光伏治沙、生態旅遊等綠色産業,實現治沙投入可持續。從被動抵禦沙害到主動經營生態,地區探索出一條綠富同興的高品質發展之路。

向綠而行 人進沙退

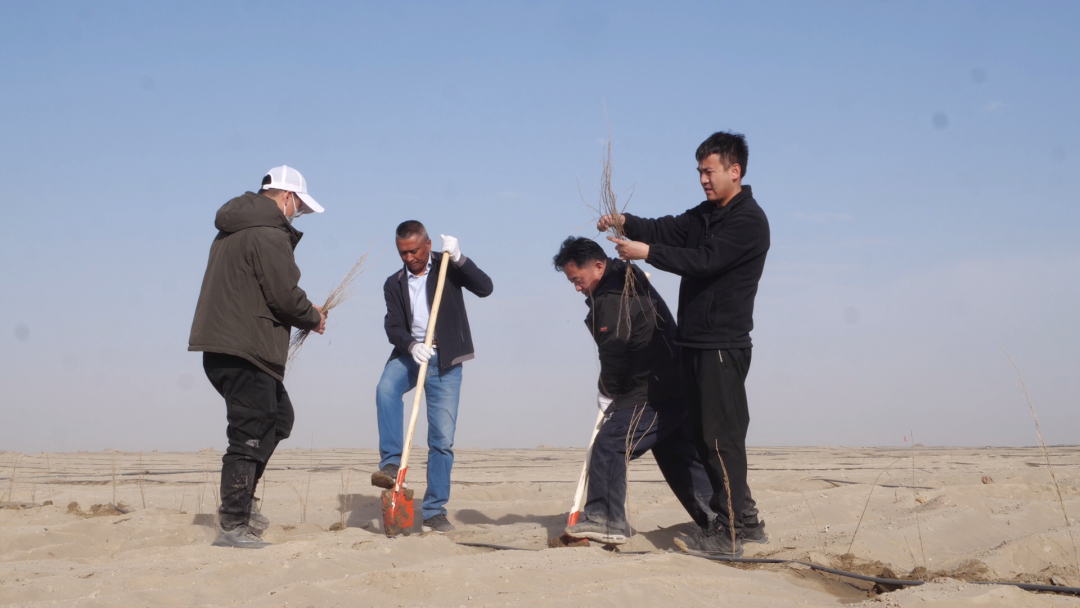

仲春時節,地處南疆的阿克蘇,正是麥苗返青、杏花盛開的時候。這幾天,在塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰北部前沿的沙雅縣、阿瓦提縣、新和縣等縣(市),廣大黨員幹部及各族群眾正開展大規模植樹造林。一排排新植的梭梭苗迎風挺立,煥發出勃勃生機。

阿克蘇地區是國家荒漠化綜合治理“塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰”的重要工程區。從20世紀80年代起,阿克蘇人以柯柯牙荒漠綠化工程為起點,沿著沙漠邊緣、戈壁荒灘開始植樹造林,通過實施“五個百萬畝”生態治理工程,在塔克拉瑪幹沙漠邊緣構築起一道綠色屏障。

造林縛沙龍,逐綠向前行。塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰啟動以來,阿克蘇地區年年掀起集中會戰、規模治沙熱潮,重點實施“三北”防護林建設、退耕還林還草等生態建設重點工程。如今,在塔克拉瑪幹沙漠邊緣,隨著阻擊戰的深入推進,地區已成功在塔克拉瑪幹沙漠邊緣築起一道寬60公里、長386公里的綠色阻沙防護帶,從高空俯視,猶如給塔克拉瑪幹沙漠周邊織出一條綠色“圍脖”,成功鎖住了黃沙,有效控制了沙漠移動。

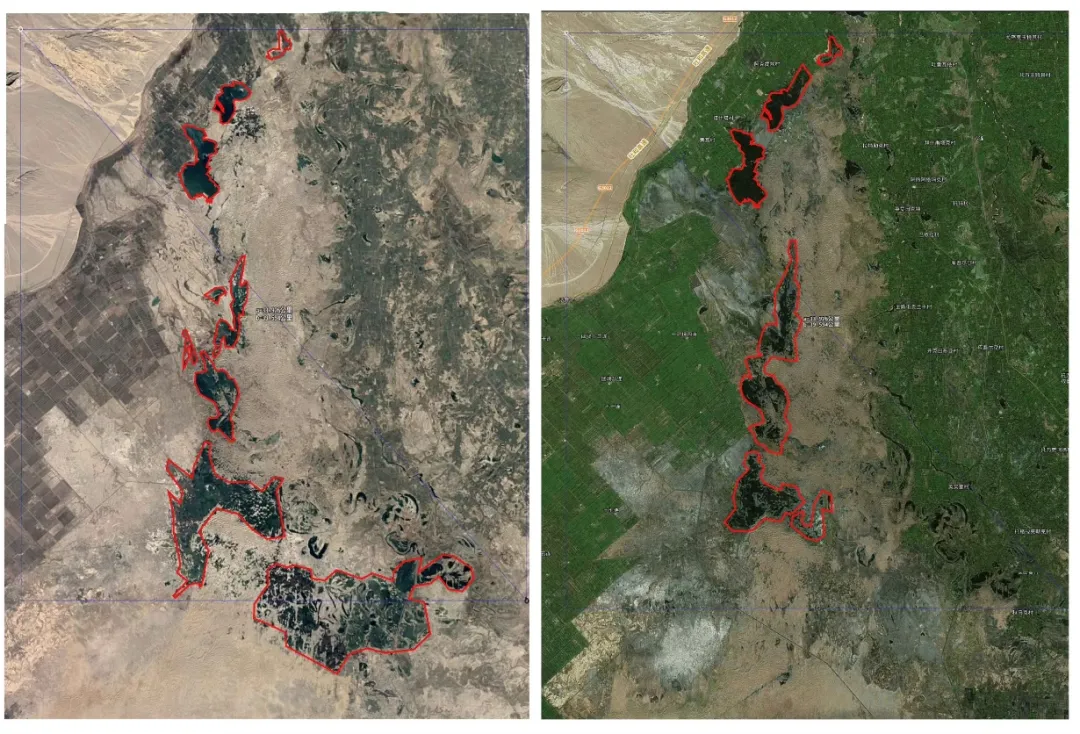

艾西曼區域高清衛星影像(左圖:1984年;右圖:2024年)。

2024年11月28日,塔克拉瑪幹沙漠鎖邊工程勝利合龍後,地區堅持政貴有恒,接續在塔克拉瑪幹沙漠邊緣開展大規模植樹造林活動,壓縮沙漠流動空間,把綠色“圍脖”織密織厚,確保沙漠邊緣綠洲生態環境持續改善。

數據顯示,2024年,地區完成防沙治沙面積275.75萬畝,完成計劃任務的126.04%,其中塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰完成114.72萬畝,完成計劃任務的121%。第六次全國荒漠化和沙化調查結果顯示,地區荒漠化和沙化土地面積“雙縮減”,實現了從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變。

固沙增綠 富民興業

3月的阿克蘇,綠意漸濃。走進位於沙雅縣蓋孜庫木鄉的萬畝梭梭治沙示範基地,放眼望去,成片的梭梭覆蓋在無邊的沙地上,生機盎然。任朋輝走進梭梭林,蹲下身扒開梭梭根部細看肉蓯蓉長勢,臉上露出一絲欣慰的笑容。

任朋輝是沙雅縣漠鑫開發有限公司總經理。10多年前,在沙雅縣鼓勵和扶持社會資本參與防沙治沙工作的背景下,他來到沙雅縣,採用滴灌技術種植連片的梭梭,並在梭梭根部嫁接肉蓯蓉。如今,成片的梭梭林不僅成功鎖住了肆虐的黃沙,肉蓯蓉産業也成了任朋輝發家致富的産業。

“從最初試種到如今超2萬餘畝的梭梭林,再到嫁接肉蓯蓉1.7萬畝,年收入上千萬元。”任朋輝説,經過十多年的努力,雖然遇到很多困難,但是總算做成了,梭梭成林後,風起不來了,沙固住了。接下來,他計劃再擴大梭梭種植面積,在防風固沙的同時,帶動當地更多村民實現增收致富。

近年來,沙雅縣學習防沙、治沙、用沙新理念,建立“政府得綠、企業得利、群眾得富”的沙産業發展新機制,在推進防沙治沙工作中,相繼引進新疆仙草蓉科技有限公司、沙雅縣漠鑫開發有限公司等多家民營企業參與防沙治沙工程,通過種植沙生植物等方式,擴大綠化面積,實現固沙增、綠富農。

統計顯示,目前沙雅縣共栽植梭梭13.9萬畝,嫁接肉蓯蓉5.7萬畝,引進深加工企業2家,可産出肉蓯蓉1.7萬畝,年産肉蓯蓉鮮品1800余噸。

不僅沙雅縣,庫車市、新和縣、阿瓦提縣的沙産業也已形成一定規模。地區在塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰中,按照“誰建設、誰管護,誰投資、誰受益”的原則,大力扶持和發展梭梭、沙棗、酸棗、肉蓯蓉、四翅濱藜等種植,同時還引進加工企業延長産業鏈,培育新的經濟增長點。為確保沙産業可持續發展,地區林草、水利、農業等部門加大項目支援力度,利用水土保持重點工程、防沙治沙綜合示範區、塔裏木盆地周邊防沙治沙重點生態工程等,積極扶持沙産業規模化發展。

數據表明,目前地區規模化種植沙棘、梭梭等沙區特色植物達59.03萬畝,開發肉蓯蓉切片和醬酒、沙棘飲品等産品23種,形成種植、加工、銷售全産業鏈,年産值近5893萬元,帶動就業5000余人。

創新模式 賦能低碳

在多年推進防沙治沙綜合治理中,地區堅持生態産業化、産業生態化,積極探索防沙治沙新技術、新模式、新路徑,大力發展光伏+治沙、生物治沙+接種中藥材、設施農業+治沙、沙漠生態旅遊等特色産業,把沙漠生態劣勢變為資源優勢,實現生態治理、環境保護與經濟發展共贏。

整齊排列、一眼望不到頭,不斷向沙漠腹地延伸的藍色光伏板在陽光的照射下格外醒目,光伏板周圍是人工種植的沙生植物,光伏發電不僅為種植沙生植物配套的抽水井提供電力支援,還向城區企業輸送綠電。這是阿克蘇地區發展“光伏+治沙”的一次有益嘗試。

光伏板不僅可以作為發電設備,其鋪助設施還能有效降低地表風速、減少風蝕,進而穩定沙土、防止沙丘移動。此外,光伏板能有效減少地表水分蒸發,有利於沙漠植被生長。地區通過招商引資方式,引進中電建集團公司,在沙雅縣規劃實施“光伏+治沙”2萬畝,建設25萬千瓦光伏産業園區低碳轉型新能源項目。項目建成後,發電固沙一舉兩得。

3月28日,在中國電建集團新疆分公司新能源公司沙雅縣25萬千瓦光伏項目施工現場,工人們正緊張地安裝光伏板,周圍草方格的鋪設及梭梭的栽種也在同步開展當中。該項目施工負責人郝澤權説,光伏發電助力機電井抽取沙漠地表百米以下的微鹹水灌溉梭梭林,解決了長期以來沙漠植綠缺水難題,實現生態與經濟的雙重收益。

目前,地區光伏發電總用地規模達15.1萬畝,其中已建成光伏發電規模達218萬千瓦,佔用荒漠戈壁約75000畝,在建項目規模225萬千瓦,用地76000畝,屆時,全部投入使用後發電總量將達到443萬千瓦。

為推動沙産業實現長效發展,《阿克蘇地區加快推進沙漠經濟創新發展工作方案》正式出臺。該方案提出一系列創新舉措,涵蓋沙漠文旅、體育、康養等領域,旨在初步搭建起具有鮮明地方特色的沙漠經濟産業體系。這一體系的構建,將進一步強化沙漠經濟在改善生態環境、擴大就業渠道、促進農牧民增收,以及帶動沙化荒漠化地區經濟發展等方面的積極作用,達成生態建設、産業發展與群眾致富協同共進的良好局面,實現生態效益、經濟效益和社會效益的有機統一與相互促進,進而推動沙漠經濟穩健發展,走出一條用“含綠量”換“含金量”的高品質發展之路。

(中國日報新疆記者站 記者毛衛華|劉紅文 王拓 程磊)