難忘!總書記與他的三次握手 令人動容

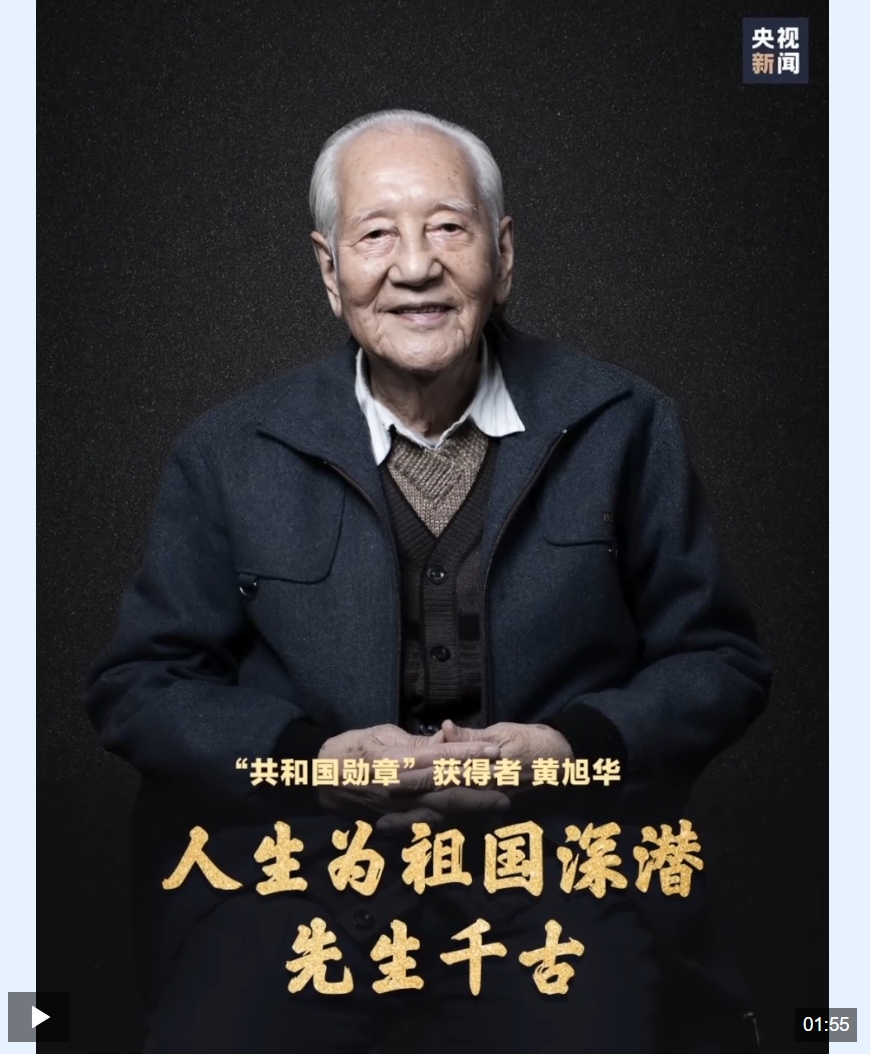

2月6日,中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華因病醫治無效,在湖北武漢逝世,享年99歲。

花白的頭髮、和藹的笑容、溫和的言語……外表看起來質樸溫潤的黃旭華,作為第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師,將“驚濤駭浪”的功勳“深潛”在人生的大海之中。

總書記與黃旭華的三次握手

2017年11月,《新聞聯播》中的暖心一幕傳遍大江南北,如今看仍直抵人心。

當天,習近平總書記會見全國精神文明建設表彰大會代表,90多歲的黃旭華、80多歲的黃大發兩位全國道德模範代表在場。

看到老人們年事已高,總書記上前挪開前排的椅子,握住黃老的手,邀請他坐到自己身旁。“你們這麼大歲數,身體還不錯。你們別站著了,到我邊上坐下。”

兩人執意推辭,總書記一再邀請,“來!擠擠就行了”。這個感人瞬間被鏡頭記錄下來,溫暖了很多人。

第二次握手,發生在2019年9月29日國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式上。黃旭華是8位“共和國勳章”獲得者之一。

2020年1月10日,國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂隆重舉行。國家最高科學技術獎2人獲獎,其中之一就是時年95歲的黃旭華院士。總書記為他頒獎,並同他熱情握手。

△黃旭華院士和曾慶存院士,共同榮獲2019年度國家最高科學技術獎

從全國道德模範,到“共和國勳章”,再到國家最高科學技術獎,三項無上榮譽,這是一個國家對一名科研工作者的崇高禮讚。短短兩年多時間,三次親切握手,這是最高領導人對國之棟樑的深深敬意。

隱姓埋名30年

“參與研製核潛艇是一輩子的事業”

“從一開始參與研製核潛艇,我就知道這將是一輩子的事業。”黃旭華説。

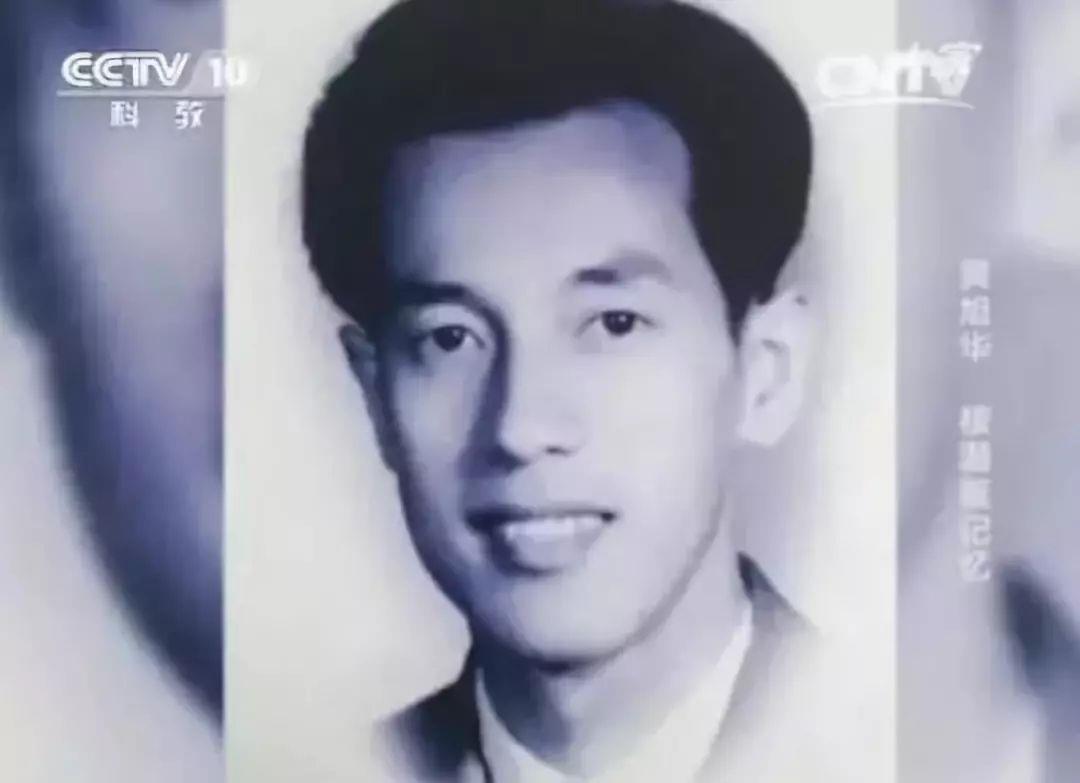

1926年,黃旭華出生在廣東汕尾。上小學時,正值抗戰時期,家鄉飽受日本飛機的轟炸。海邊少年就此立下報國之願。

高中畢業後,黃旭華同時收到中央大學航空係和上海交通大學造船係錄取通知。在海邊長大的黃旭華選擇了造船。

20世紀50年代後期,中央決定組織力量自主研製核潛艇。黃旭華有幸成為這一研製團隊人員之一。執行任務前,他回到闊別許久的老家,63歲的母親再三囑咐道:“工作穩定了,要常回家看看。”

但1957年之後的30年間,他的家人都不知道他在做什麼,父親直到去世也未能再見他一面。

1986年底,兩鬢斑白的黃旭華再次回到廣東老家,見到93歲的老母。他眼含淚花説:“人們常説忠孝不能雙全,我説對國家的忠,就是對父母最大的孝。”

直到1987年,母親收到他寄來的一本《文匯月刊》,看到報告文學《赫赫而無名的人生》裏有“他的愛人李世英”等字眼,黃旭華的9個兄弟姊妹及家人才了解他的工作性質。

白手起家

用最“土”的辦法解決最尖端的問題

核潛艇,是集海底核電站、海底導彈發射場和海底城市于一體的尖端工程。

“當時,我們只搞過幾年蘇式仿製潛艇,核潛艇和潛艇有著根本區別,核潛艇什麼模樣,大家都沒見過,對內部結構更是一無所知。”黃旭華回憶説。

在開始探索核潛艇艇體線型方案時,黃旭華碰到的第一個難題就是艇型。最終他選擇了最先進,也是難度最大的水滴線型艇體。

△圖片為第一代核潛艇工程四位總師合影,趙仁愷、彭士祿、黃緯祿、黃旭華四人都已逝世

美國為建造同類型核潛艇,先是建了一艘常規動力水滴型潛艇,後把核動力裝到水滴型潛艇上。

黃旭華通過大量的水池拖曳和風洞試驗,取得了豐富的試驗數據,為論證艇體方案的可行性奠定了堅實基礎。

“計算數據,當時還沒有手搖電腦,我們初期只能依靠算盤。每一組數字由兩組人計算,答案相同才能通過。常常為了一個數據會日夜不停地計算。”黃旭華回憶説。

用最“土”的辦法來解決最尖端的技術問題,是黃旭華和他的團隊克難攻堅的法寶。

除了用算盤計算數據,他們還採取用秤稱重的方法:要求所有上艇設備都要過秤,安裝中的邊角余料也要一一過秤。幾年的建造過程,天天如此,使核潛艇下水後的數值和設計值幾乎吻合……

1970年12月26日,我國第一艘魚雷攻擊核潛艇下水,1974年8月1日正式交付編入人民海軍的戰鬥序列,中國成為世界上第5個擁有核潛艇的國家。速度之快,震驚世界。

花甲癡翁 志探龍宮

親自上艇參與深潛試驗

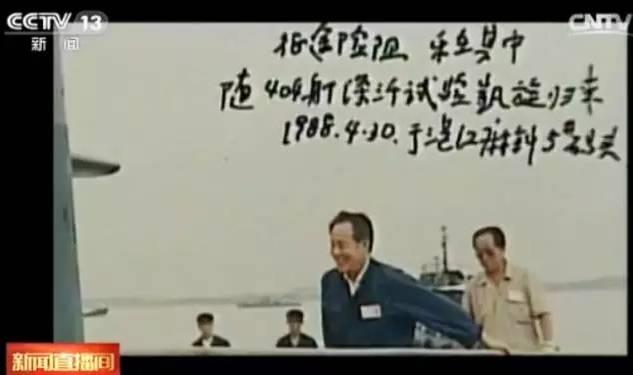

核潛艇戰鬥力的關鍵在於極限深潛。黃旭華親自上艇參與試驗,成為當時世界上核潛艇總設計師親自下水做深潛試驗的第一人。

“所有的設備材料沒有一個是進口的,都是我們自己造的。開展極限深潛試驗,並沒有絕對的安全保證。我總擔心還有哪些疏忽的地方。為了穩定大家情緒,我決定和大家一起深潛。”黃旭華説。

核潛艇載著黃旭華和100多名參試人員,一米一米地下潛。

△1988年4月29日,中國核潛艇首次進行深潛試驗

“在極限深度,一塊撲克牌大小的鋼板承受的壓力是一噸多,任何一塊鋼板不合格、一條焊縫有問題、一個閥門封閉不足,都可能導致艇毀人亡。”

巨大的海水壓力壓迫艇體發出“咔嗒”的聲音,黃旭華鎮定自若,了解數據後,指揮繼續下潛,直至突破紀錄。

“花甲癡翁,志探龍宮。驚濤駭浪,樂在其中”,完成深潛試驗結束後,黃旭華激動地寫下這16個字。

“在驚濤駭浪的孤島,他埋下頭,甘心做沉默的砥柱;在一窮二白的年代,他挺起胸,成為國家最大的財富。他的人生,正如深海中的潛艇,無聲,但有無窮的力量。”

致敬“赫赫無名”的奉獻者!致敬國之脊梁!