哭完之後只説了一句“繼續幹活!” 走近吃睡在電話旁的“接線員”

每當看到“陽性病例已被成功轉運”的資訊時,你是否想過這樣一個問題:疫情嚴峻時期,如何第一時間找到這些病例?面對散落在各居民區的陽性病例,如何安排及時轉運工作?是誰埋頭數據堆反覆比對復核、細細梳理排摸確認?是誰在電話那頭耐心接聽訴求、努力給予回應?是誰在樓道裏上上下下進行消殺?是誰一遍遍巡邏清理醫廢垃圾?又是誰找空間、設隔斷、搬床舖在短短時間裏建設集中治療點?一定有人在默默守護著這份安全!我們也許看到過他們化身成“大白”後忙碌的身影,卻從未見過他們卸下“大白”後仍不停工作的狀態。

吃睡在電話旁的“接線員”

友誼路街道收到過各種各樣的投訴和建議,但沒有一條是寫給電話接線員的,除了……

“你們的專線總是打不進”!!

是什麼原因導致電話一直佔線打不進呢?

李曉蓉、張燕、張溪三個女將是“接線員”,在記者採訪的過程中,此起彼伏的電話不曾停歇,核對數據、協調物資、反饋居民...

張溪姑娘是剛到街道入職不久的“三支一扶”大學生,大學畢業不久就投入了緊張的“接線小姐姐”戰隊,耐心細緻是她的特點,“有時候一個電話就是一個多小時”,電話打到燙,貼著聽筒的臉頰印下“聽筒紅”,深夜挂斷最後一個電話,躺平下來,耳朵還在嗡嗡響,總覺得仿佛聽見隱約有電話鈴聲響起。“我多工作一分鐘,同事就能早一分鐘休息,我們是一個集體”。一度因疲於接聽溝通而發燒倒下的張溪,稍作兩天調整,又立馬回到崗位上。

“你們是友誼路街道防控辦對吧!我這裡有這個事情你要幫我解決的呀!”“什麼時候能給我答覆?”面對居民們的情緒和不理解,面對此起彼伏的電話鈴聲和高壓的工作,姑娘們都曾放下電話後流下委屈的淚水。李曉蓉哭完之後只説了一句“我繼續幹活了”,幹苦了會哭,受委屈會哭,但哭過了,又繼續幹。“一通電話,也許是一個市民迫不得已的求助,也許是一場情緒的宣泄和疏導,能幫上一點兒就幫上一點兒”。

“剛放下電話就有新的進來,一天要接無數個電話。”張燕告訴阿友,接線員的工作一點不比外勤輕鬆,她們的任務也遠不止接電話這麼簡單。“將心比心,每一個緊急的電話背後,寄託的都是被隔離人員的期待,我們也許沒法滿足他們的所有需求,但我們希望通過自己努力給予盡可能的幫助——哪怕只是幾句安慰,幫助他們渡過難關,看到希望。”張燕有一本記事本,密密麻麻地記滿了來電居民的訴求和建議,哪些訴求需要協調反饋、哪些意見建議需要及時彙報流轉,哪些個案需要專門溝通,都一一記錄在冊。

幕後保障的“建設者”

“方艙條件是不如家,舒適和生命之間,我們一直在努力做到最好”。協調場地,選點、看現場,哪些場所可以建設集中治療點?怎樣進行隔離,如何按標準規劃設置“三區兩通道”?哪些地區通風需要關閉、封堵?哪些地方需要重新接入電源、排水,醫廢污染物在什麼地方處置才更加安全?只有一個點位一個點位親身經歷過才能快速地從“門外漢”成長為“業務熟手”,每一個集中治療點的建設運作和保障,都少不了印亞東主任和徐潔反反覆復的踩點、應急和攻關,“時間太緊了,醫護、保安保潔後勤人員也需要保障好,必要的住宿、床舖、淋浴、廁所都需要重新設置,配置一定不能和家裏的條件比,我們只能疫情應急狀態下,盡最大的努力”

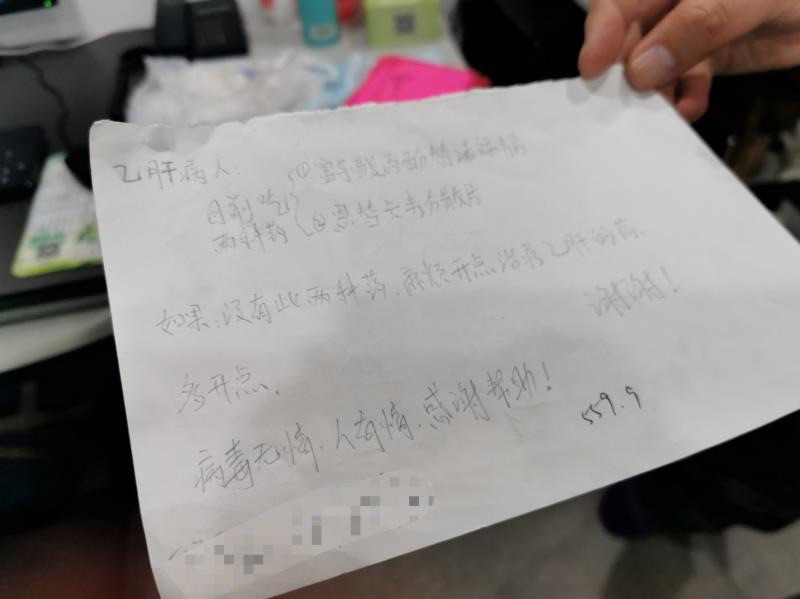

“人員入住之後,也有很多想像不到的問題”。當問及集中治療點上的情況時,楊遠源介紹説。很多人來的倉促,身份證、醫保卡、就醫憑證之類的往往落在了家裏,時間久了,患有高血壓、冠心病等病例購藥困難,特別是一些必須要在外區指定醫院現場配的藥物,往往人力有限無法及時購買。小楊給阿友展示了一摞醫保卡,“這些都是帶在身邊的,有些藥物價格不便宜,墊了大幾千,但有時候實在是真的買不到啊,多跑腿多想辦法不要緊,只求居民理解了,心裏也就舒坦了”。

數十天的燈火通明,辦公室裏都支起了好幾張行軍床。步履匆忙進進出出的小哥哥,擦乾眼淚沙啞了嗓子又重新振作的小姐姐,此起彼伏的鍵盤敲擊聲、接踵而至的電話鈴響聲,成了這個辦公室的日常,不管白天還是夜晚。能早一點是一點,能快一步是一步,他們就是那群爭分奪秒的人,就是那群抗疫大軍中的“隱身人”。