【編者按】 1911年10月10日,武昌城頭槍聲一響,拉開了中國完全意義上的近代民族民主革命的序幕。孫中山先生和他所領導辛亥革命,是包括臺灣同胞在內所有中華兒女共同的歷史記憶。在海峽兩岸以多種方式紀念辛亥革命110週年之際,從今天起,本網將連載一組 “辛亥革命武昌首義”的系列文章,揭秘歷史真相,緬懷革命先輩,傳承愛國情懷,以饗兩岸讀者。

武昌首義史話之三

湖廣總督瑞澂破獲武昌起義總機關,殺害彭楚藩、劉復基、楊洪勝後,乘勢派人到處搜捕,企圖根除武昌革命黨人。10月10日,武昌城門緊閉,交通斷絕,軍警密布。新軍各軍營停止操演和講課、禁止會客。城內外陰雲籠罩,一片白色恐怖。

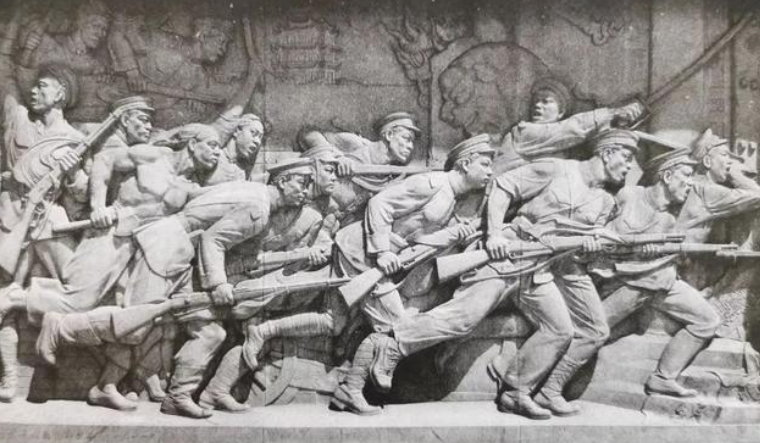

在此緊急關頭,革命黨人臨危不懼,仍加緊起義的準備工作。工程第八營的革命黨人總代表熊秉坤,在右旗營房裏同二十九標(團)、三十標蔡濟民、方維、闕龍等密商當夜起義,決定以“工八營”槍聲為號。同時,革命黨人鄧玉麟、李作棟潛入南湖炮隊,與炮隊中的革命黨代表孟華臣等議定,待城內槍聲一響,便架炮攻城。測繪學堂的革命黨人、城外塘角輜重營的革命黨人也分別秘密碰頭,相約起事。大家抱定一個決心,與其束手就擒,不如決一死戰。

武昌新軍各標營中,工程第八營是革命黨人最多的一個營,它與右旗相鄰,距離“工八營”負責駐守的楚望臺軍械所不遠。彭、劉、楊三烈士死難的噩耗和清政府四齣搜捕革命黨的消息接連傳來,士兵們悲憤交加。10月10日早飯後,熊秉坤秘密召開營中革命黨骨幹會議。他對大家説:敵人就要下毒手,我欲死裏求生,只有先發制人,軍械所集中了全城的後備槍械,攻佔與否事關起義全局,這起義第一槍,必須由我營打響。聽到這番話,與會者個個摩拳擦掌。

夜幕降臨,戒備森嚴的“工八營”院子裏一片沉寂。七時左右,熊秉坤正準備鳴槍發號,突然一件意外的事情發生了:一貫敵視革命的值日排長陶啟勝帶著兩名護兵,來到樓上二排住房,發現士兵金兆龍和程正瀛雙手抱槍和衣而臥,便起了疑心,命令護兵逮捕金兆龍。金兆龍毫不示弱,上前就與陶啟勝扭打起來。早有準備的士兵紛紛圍過來,程正瀛持槍發火,陶啟勝應聲倒下。事不宜遲,熊秉坤趕到現場,當即宣佈起義。武昌起義的第一槍打響了,樓上各排的革命黨人迅速聚集,高喊“暴動者生,留營者死!”呼聲響徹夜空。起義者擊斃堵在樓梯口的反動軍官阮榮發等人,一擁而下,由熊秉坤率領殺奔楚望臺。

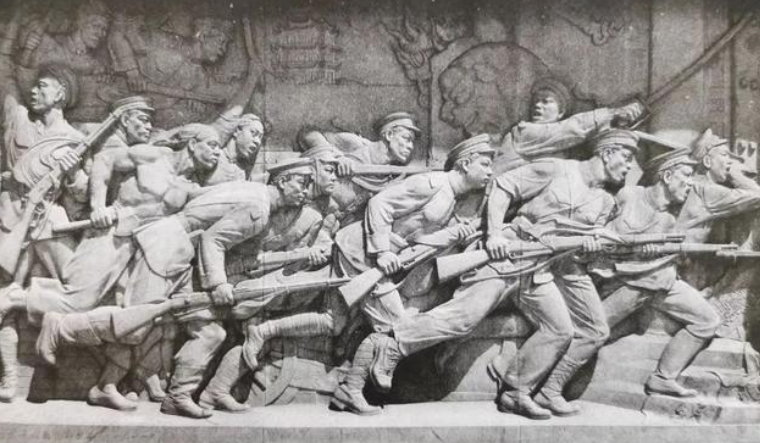

“工八營”營房槍聲一響,立時四處響應。守衛楚望臺軍械所的“工八營”左隊革命黨人羅炳順、馬榮等,詐稱抵抗叛軍,賺開庫門,搬出槍支彈藥。幾個反動軍官見勢不妙,翻墻而逃。城外塘角輜重營的革命黨人燃起熊熊大火,從“通湘門”殺入城來。城內的第二十九標、三十標中,蔡濟民、方維、闕龍已拉起一支隊伍,呼嘯出營。測繪學堂的一批革命黨人衝出校門。這三支隊伍如同離弦之箭,直指楚望臺。聚集在楚望臺的革命軍愈來愈多,熊秉坤召集各隊代表會商,推舉“工八營”左隊隊官吳兆麟為革命軍臨時總指揮。吳兆麟當即發佈命令,分兵三路進攻清朝湖廣總督府和清軍第八鎮司令部。革命軍第一路由紫陽橋向王府口搜索前進,以督署前面為進攻目標;第二路向水陸街出擊,以督署後面和第八鎮司令部為目標;第三路由熊秉坤帶領,經過津水閘向保安街奔突,以督署大門為主攻方向。

正當三路大軍艱苦巷戰時,孟華臣等率領南湖炮隊,在長虹橋與前來迎接的“工八營”一個班會合,長驅直入中和門。隨後,炮隊迅速在保安門城頭、楚望臺、蛇山等三處設陣,向督署和第八鎮司令部開炮。可是,由於天色太黑,目標不明,革命軍炮火未能給予守敵致命打擊,三路大軍連續兩次進攻均未得手。吳兆麟命令分三處縱火,烈焰騰空,火光沖天,督府一帶如同白晝。於是,革命軍的各處大炮瞄準督署前面的旗桿一起開火。督署的鐘樓倒塌了,第八鎮司令部的馬房起火了,連督署正中間的花廳裏也中了幾發炮彈,敵人的陣腳全亂了。瑞澂見大勢已去,急令鑿開督署後垣,攜帶妻小、細軟、衛隊,如喪家之犬,匆匆逃出文昌門,爬上“楚豫號”兵艦落荒而去。革命軍掃清督署週邊,立即組成敢死隊向督署發起最後攻勢。敢死隊攻入東轅門大堂時,不料一陣猛烈的機槍掃射擋住了前進的道路。敢死隊員紀鴻鈞抱起一桶煤油,猛地衝進門房,燃起大火。負隅頑抗的敵兵倉惶逃走,而紀鴻鈞卻身中數彈,倒在火光血泊之中。

東方破曉,革命軍控制了整個武昌城。武昌城頭、蛇山腳下,起義軍十八星旗迎風飄揚,朝霞輝映、光彩奪目。(作者 珊伍)

(本文為投稿作品,不代表台灣網觀點)

[責任編輯:高旭]