在醫院昏迷了500多個日夜,4歲的辛怡至今沒有蘇醒。

2015年9月初,她的父親張少峰到內蒙古打工期間,她的母親劉姣利和情夫趙躍飛同居。2015年9月18日晚上,趙躍飛從洗手間拿出浴巾,將辛怡捆作一團,接著提住辛怡腰部,把她的頭朝下,倒立在床邊達半個小時之久。

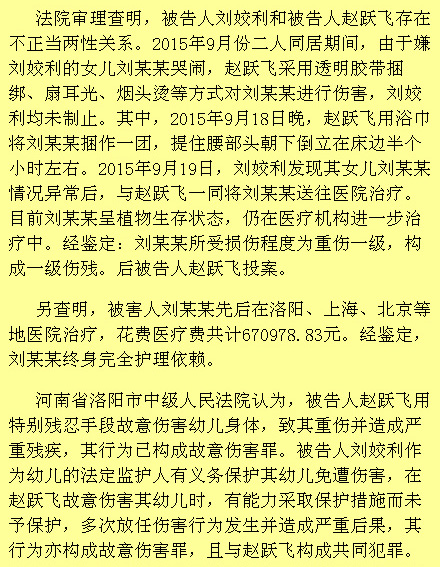

北京陸軍總醫院腦科二區,張少峰帶辛怡在走廊曬太陽。 除標注外,文中圖片作者均為 澎湃新聞記者 明鵲

從河南到上海、北京,一年多來,辛怡輾轉近十家醫院治療,康復情況並不樂觀。醫院鑒定,因顱腦損傷,她將終生需要護理,即使醒來,智力也會嚴重受損。

這個頭小臉胖的姑娘,如今正在北京陸軍總醫院腦科二區的病床上安靜地躺著。她的遭遇牽動成千上萬人的心:一千多位志願者為她加油,每天都有愛心媽媽去看望她。多家公益組織的捐款超過300萬——用于辛怡的醫療費,她和家人的部分生活費;此外還有人通過各種渠道捐款給她的父親張少峰。

然而,一場悲劇觸發的愛心接力意外陷入另一場信任危機——部分志願者懷疑張少峰揮霍捐款,而張一直沒有公開捐款和支出明細,引發了更大的質疑。

志願者帶辛怡在走廊窗戶邊曬太陽。捐款風波

2017年4月14日,趙躍飛、劉姣利故意傷害案,在洛陽市中級人民法院一審宣判:趙躍飛和劉姣利分別被判處無期徒刑和有期徒刑十年。

4月12日,在案件宣判的前兩天,在志願者多次要求後,張少峰帶著志願者和記者去到銀行,查詢了他的五個銀行賬戶其中四個的明細:從去年4月到今年4月,他從四張郵政儲蓄卡上取款和刷卡消費22萬元,目前四張卡上還剩17萬元。另外一張農村信用社的卡,因一些原因未能查詢到明細。

2016年6月,張少峰在微博上發起求助,公開了自己的支付寶,並綁定了他的銀行賬號。隨著辛怡事件影響擴大,“捐款像潮水一般涌來”,參與組織捐款的公益組織“小希望之家”創始人、作家陳嵐說。

關愛辛怡的志願者微信群有六七個,一共有一千多人,除了個別男性,幾乎都是女性,大部分人也是母親,通過微博和網絡媒體看到辛怡事件後加入愛心媽媽群。這些群,有的為辛怡捐款捐物,有的為辛怡更新微信微博,還有的主要到醫院看望辛怡。

“看到小辛怡的時候,我哭了整整一個月。”志願者苗苗媽說,和很多人一樣,她知道辛怡之後,就再也放不下了。

新聞報道剛出時,每天有幾百人添加苗苗媽的微信,希望進入愛心媽媽群。她們聯係到張少峰後,添加微信後轉賬給他。“還有的志願者,到醫院看望辛怡,直接給辛怡爸爸張少峰錢。”

張少峰的貧困戶證明。張少峰個人受贈的愛心款,收支都沒有來源和用途記錄,他稱因為要照顧辛怡,沒有時間精力記賬。

直到張少峰開放私人賬戶接受捐贈四個月後,有志願者群里傳出他接受的個人捐款達到一百萬,甚至有傳言他在外“買房子,包養女人”,整個志願者群體都沸騰了。

如今傳言的來源無從考證,志願者李麗(化名)說,幾個關鍵人物已經聯係不上了。而志願者們擔心,這可能給社會造成不好影響,讓大家覺得“來錢很容易”。

對此,張少峰反應激烈,“如果查到我有100萬元,我可以跳河自殺啊。”他擔心,志願者會因此拿回捐款。

張少峰解釋說,這一年來,坐飛機、打的、吃飯、買衣服鞋子……“都要花錢,一天光吃飯就要花100塊錢”。但在志願者看來,一些花費有些過度,比如張少峰幾乎不在醫院吃飯,都是在附近的飯館消費。

張少峰的銀行交易明細。“有人直接跟我說,爸爸你這麼瘦,你吃好點才能好好照顧辛怡!”按張少峰的說法,有些錢是志願者給他做生活費的,不願意被查賬的原因,是因為欠河南科技大學第一附屬醫院30多萬元的醫療費,害怕公開賬目後醫院找他要錢。

關于過去一年,四張銀行卡里的22萬元提現和消費,張少峰解釋稱,其中包括中華兒慈會打給他的2萬元生活費,和4萬元結余醫療款退款,他均用于辛怡的治療費用。

在銀行流水中,有一筆大額的10萬元支出,張少峰稱,這筆錢給了他的五叔,對方擔心他亂花,幫他保管,“我隨時可以拿回”。

不過有志願者告訴記者,張少峰此前還給過另兩個版本的解釋:一是10萬元給了他五叔蓋房子;二是10萬元是用來給醫院還錢。

4月17日,張少峰的五叔張小紅告訴澎湃新聞,那10萬元他並沒有拿,而是給了張少峰的姐姐,但他沒有提供張少峰姐姐聯係方式。

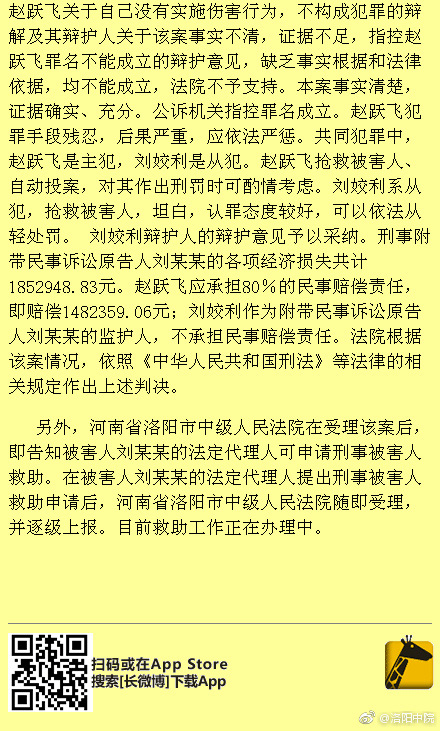

在北京陸軍總醫院腦科二區,辛怡躺在病床上,胖乎乎的她,一直閉著眼睛,發出輕微的呼嚕聲。“平躺對她的覺醒有抑制”,主治醫生楊藝說,辛怡的身形都變了,現在讓她每天上下午各坐立一次,天氣好了會考慮讓她出樓。

張少峰住在北京博愛醫院一棟平房,邊上的收納櫃和衣服都是志願者帶來的。

志願者送給辛怡的各種手圈。身穿藍色格子夾克,腳穿一雙灰色拖鞋,張少峰站在辛怡病床邊。今年29歲的他顯得單薄瘦削。

床尾有一張兒童推車,是群里志願者分攤購買的,“尿褲、口罩、奶粉、衣服……都是志願者一起買的,包括張少峰的手機。”苗苗媽說。大約一個月前,有志願者替辛怡請了一位護工,不過張少峰對護工並不放心,“這已經是第三個護工了,前兩個都沒有做多久,還沒熟悉就走人了。”

“他們(志願者)過來,我很感激……我就是不想他們控制我,她們這個不讓你做那個不讓你做……我買一雙鞋子、買一件衣服,她們都要問,我以後怎麼有自己的生活……”張少峰說,“這個事情早晚要離開志願者,我還是要按自己方法來照顧辛怡,沒有人願意一輩子照顧我們。”

虐童事件

10歲那一年,張少峰父親去世,第二年,身為聾啞人的母親改嫁。他跟著爺爺奶奶長大,直到2005年,爺爺奶奶相繼去世,張少峰去到部隊當兵,“在新疆庫爾勒待了三年”。

1988年出生的張少峰,從部隊退伍回來後,認識了1994年出生的劉姣利。“大半年後,我們去了廣東打工,那是2011年還是2012年。”張少峰說。

劉姣利的奶奶記得,有一次,劉姣利和她去鄉里趕集,她在衛生所里打吊針時,劉姣利突然不見了,“後來才知道,是跟張少峰跑了,那時她(劉姣利)才十五六歲”。

原本打算讓劉姣利留在家里招上門女婿,因為兩人意外的“私奔“,劉姣利的父親劉華最終讓劉姣利的姐姐留在了家里。張少峰說,因為劉華向他要5萬元彩禮錢,他沒有錢,才和劉姣利偷偷跑去外面打工。不過,劉華向澎湃新聞記者否認曾問張少峰要過彩禮錢。

2013年,劉姣利回來時已經懷孕了,辛怡出生時,劉姣利還未滿20歲,張少峰25歲。劉華稱,他不知道兩人何時領了結婚證。

兩人結婚後,張少峰常年在外打工。在劉華印象里,兩人感情不和,有時在娘家都吵架。接受澎湃新聞採訪時,張少峰也承認這點,他說兩人平時會鬥嘴,但沒鬧過離婚。

據洛陽市中級人民法院一審判決書:事發半個月前,張少峰到內蒙古打工,妻子劉姣利和情夫趙躍飛同居。2015年9月18日晚上,趙躍飛從洗手間拿出浴巾,將辛怡捆作一團,接著提住辛怡腰部,把她的頭朝下,倒立在床邊達半個小時之久。劉姣利未上前制止。在此之前的幾天,因為辛怡哭鬧,趙躍飛就曾用透明膠帶捆綁、扇耳光、煙頭燙等方式傷害一歲多的辛怡。

洛陽市中級人民法院關于被告趙躍飛、劉姣利故意傷害一案判決。 洛陽市中級人民法院微博截圖第二天,劉姣利發現女兒情況異常,與趙躍飛一起將辛怡送往醫院。

據2015年《洛陽晚報》的報道,9月20日淩晨,剛從內蒙古打工回來的張少峰接到妻子電話說,孩子生病住院時,他沒有馬上趕到醫院,他覺得妻子在向他要錢。當年5月兩人吵架後,劉姣利帶女兒回了娘家,7月他還見孩子活蹦亂跳,8月劉姣利向他提出離婚。

直到2015年9月20日上午,從醫院回來的姐夫告訴張少峰孩子傷得很重,在重症監護室一直沒有醒。23日上午,帶著借來的1萬元趕到醫院,張少峰才見到渾身是傷的辛怡。

張少峰和劉姣利租住的房子,樓下住的是趙躍飛。

辛怡被送醫院時,左腳踝有兩道3厘米的割傷,大腿根部有煙頭燙傷的疤痕,左肩膀有擦傷,左臂有劃傷,雙手手腕都有勒傷、血痕,十指指尖有淤血,全身都有淤青,但最嚴重的是重度顱腦損傷,導致她昏迷至今。

4月11日,張少峰對澎湃新聞記者回憶,妻子起初告訴他,辛怡在公園玩耍時,自己摔跤撞到了頭部。但看到女兒時,他覺得根本不像是摔傷的,“後來我就報了警。”

“很多功能沒有得到及時發育,或者曾經有的都已經喪失了。”主治醫生楊藝說,她對辛怡的病愈並不樂觀,“(只能)盡可能加強她對外界的反應,比如能主動坐,主動走路,能吃飯睡覺,這是比較好的期望。”

再次談起妻子劉姣利,張少峰一方面他覺得妻子老實膽小,另一方面又恨她做出這種事情。“只能說她連畜生都不如,只能說她不配作為母親。”

張少峰沒有離婚,“離不離都無所謂了,她判個十來年,婚姻會自動失效。”接著,他向澎湃新聞回憶起出事前的辛怡:一歲就會走路,一歲多會叫爸爸媽媽,喜歡坐車、跳舞。

小辛怡在做促醒治療。

北京陸軍總醫院腦科二區,張少峰帶辛怡在走廊曬太陽。破碎家庭

張少峰如今住在北京博愛醫院,中西醫結合康復科的一棟平樓里。之前辛怡曾在那里治療過,在里面住過一段時間,轉去北京陸軍總醫院後,北京博愛醫院讓張少峰繼續免費居住。

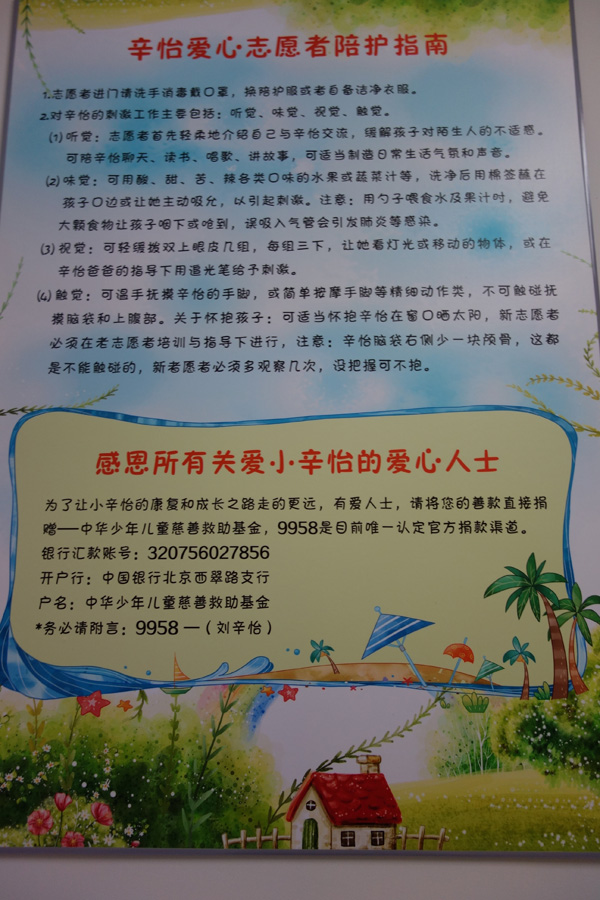

房間有三個空間,里面有冰箱,做飯菜的鍋具,牆上挂著志願者陪護指南,里面寫著進門請洗手消毒戴口罩等,房間邊上一排整齊收納櫃,里面都是志願者送給辛怡的東西,有衣服、襪子、手套、紙巾、吹風機……。

“從北京陸軍總醫院到這邊,每次坐地鐵要將近一個小時。”張少峰說,等到新來的義工熟悉後,他打算到外面找一份工作。當記者問他想做什麼時,他說想先學會開車,等辛怡醒過來後,他開著車帶辛怡去工作。

北京博愛醫院,張少峰住的地方。張少峰打算在北京呆兩三年,如果辛怡醒了,“就帶著她回去打工,人家一天掙一百塊,我掙八十塊也可以。”如果辛怡不醒,他說也一樣照顧,“醒不醒都是自己的孩子”。

“回家買個一室一廳,或者買不起就租個房子。”張少峰說。他所在的嵩縣紙房鄉西溝村,“距離縣城有五十多公里,開車要兩個多小時。”2015年,女兒辛怡出事後,村里對他家進行精準扶貧。“他女兒每個月有120元低保”,西溝村一位張姓村支書說。

張少峰一直租住在田湖鎮,有十幾年沒在村里住,土房子早已破敗不堪,連門都不見了,村支書說鄉里給張少峰分了一套房子。

但紙房鄉鄉幹部趙松果告訴澎湃新聞,所謂分的房子“屬于異地扶貧搬遷,最近有這個想法,但還沒最終確定,房子也只有四五十平米。”趙松果說,張少峰家里條件不好,“從小沒有父母,是叔叔帶大的。”

張少峰微博有兩萬多粉絲。張少峰微博截圖

張少峰給記者看他微信收藏夾里的照片,回憶他曾經當兵的日子。張少峰說他覺得孤獨,在認識劉姣利之前,他經常一個人上班下班。

今年23歲的劉姣利,在家人看來是一個性格膽小的姑娘,還沒滿月她就被母親帶走,9歲時又回到父親劉華身邊。大她兩歲的姐姐劉陽說,妹妹回到家里後,讀了幾年小學,但一直和家里人親近不起來。

“有點大的聲響,她都會嚇得顫抖。”劉姣利的伯母說。

今年3月,張少峰接受京華時報採訪時說,他相信劉姣利沒有動手打孩子,但他恨的是為什麼整個施虐過程中,劉姣利不通知自己,也不上前阻止,更可氣的是,事發後還向他撒謊。

出事前,張少峰和劉姣利租住在田湖鎮毛莊村的嵩縣縣委黨校內,這里曾經是嵩縣老職高,如今人去樓空,操場一片寂靜,幾棟教學樓也空空蕩蕩。

門衛胡勇(化名)介紹,一些學校退休老師住在里面,有些自己搬走後,把房子租給了外面的人,像張少峰和劉姣利夫婦。

“一個月房租大概一百來塊錢”,胡勇說,他在此做了三四十年門衛,記得劉姣利是山里人,老實善良,年紀小,而且膽子小,在學校租住了大約四五年。

張少峰的家是教室改成的一室一廳,屋里放著冰箱、飲水機,沒有電視。樓下就是趙躍飛的家。

據村里人介紹,趙躍飛性格暴躁,以前經常打他老婆,“抓著頭發就這樣打。”一位村民說。

張少峰說,趙躍飛和他五叔還是親戚,但對于趙躍飛何時認識劉嬌利,他也說不清。

晚上回家的路上,張少峰吃了一碗面,花了20塊錢。

張少峰的微信消費賬單。受捐與欠款

事發後,辛怡最開始住進嵩縣人民醫院,很快轉入河南科技大學第一附屬醫院。

在此期間,她幾次心率停止,又都搶救了過來。河南科技大學第一附屬醫院重症監護室護士長焦瑞娟介紹說,2015年9月到2016年6月,辛怡在醫院住了9個月,一直住在重症監護室里。

“在洛陽那段時間,我在附近做建築工,日子過得非常艱難。”張少峰說。

轉折點發生在辛怡出院後不久。2016年6月2日,因欠醫療費和開庭等因素,張少峰帶辛怡出院,此時他已欠河南科技大學第一附屬醫院30多萬元的醫療款。張少峰在微博上發文稱:因(辛怡)氣管切開,脖子傷口出現感染。被公益組織“小希望之家”的一位志願者看到。

陳嵐說,當時有四五個人為這個事在微博上“@”她。“我把那個視頻點開看了一遍,唉呀難受死了,之後我就問我們機構,我說這個孩子如果不接出來,肯定很快就會死掉。”

2016年6月17日,陳嵐在微博上發文稱,“小希望之家”將發起籌款,全力幫助受虐兒童辛怡。

兩天後,“小希望之家”聯係了相關醫院,緊急綠色通道開通,辛怡住進了上海復旦大學附屬兒科醫院。

“志願者不停地往私人賬號里打錢,當捐款像潮水一樣衝進來時,我們就不想再繼續參與這個事情。” 陳嵐說,2016年6月17日發起募捐,同年7月2日關閉捐款通道,一共為辛怡募捐到28萬元愛心款(現在籌款已全部用完)。

“小希望之家”的募款並不算多,但辛怡的救助卻因此發生轉變。

2016年7月2日,“小希望之家”關閉捐款通道後,很多錢涌進了中華少年兒童慈善救助基金會(以下簡稱中華兒慈會)的捐款賬戶。

在更早的2015年11月,中華兒慈會就在9958兒童緊急救助中心為小辛怡發起籌款,當時預定的籌款目標是80萬的治療費。

但參與捐款的人並不多,據中華兒慈會官網公布,一直到2016年6月17日,中華兒慈會僅為辛怡籌到捐款301元。直到“小希望之家”關閉捐款通道後,中華兒慈會的辛怡愛心捐款才開始增多。

截止今年4月,中華兒慈會的官方網站顯示,辛怡籌款已達到235萬元,另外其新媒體平臺籌款60萬元(新媒體平臺已關閉籌款渠道),加起來一共是290多萬元,官方網站的籌款還在繼續。

9958的工作人員告訴澎湃新聞記者,至今還沒有關閉籌款渠道,主要是考慮辛怡的醫療是一個長期的過程。

除了支付辛怡的醫療費用,中華兒慈會每個季度還會打給辛怡爸爸1萬元的生活費,工作人員稱並不知道張少峰有私人受捐助賬戶。

張少峰曾解釋,不願公開受捐助賬戶收支是擔心河南科技大學第一附屬醫院要求他補交醫療費。對此,焦瑞娟回應,醫院曾開會商討過辛怡的醫療欠費,但從來沒有催過張少峰。

4月20日,9958兒童緊急救助中心工作人員告訴澎湃新聞,此前並不知道欠費的事情,正在和醫院方面溝通核實。“款項支出要和家長去溝通,現在和醫院沒有溝通好,所以暫時沒法給予答復。”

北京博愛醫院,牆壁上挂的志願者陪護指南。

北京博愛醫院,牆壁上挂滿了志願者為辛怡制作的圖片文字。誠信監督

2015年7月10日,中國青年報社會調查中心對1737人進行的一項調查結果顯示,雖然47.4%的受訪者曾通過網絡平臺參與過捐款,但僅28.5%的受訪者信任網絡捐款中的慈善組織或募捐個人,62.4%的受訪者擔憂在網絡募捐中存在詐捐、騙捐的潛在風險。

在陳嵐看來,“(相比機構),捐款人可能更願意相信家屬。”

2016年9月1日實行的《慈善法》第二十一條明確規定:本法所稱慈善募捐,是指慈善組織基于慈善宗旨募集財產的活動。這也意味著慈善法規定,個人不能公開募捐,但不禁止個人求助。

“首先要區分個人求助與公開募捐之間的區別”。上海國際金融學院副院長、市慈善基金會常務副秘書長馬仲器此前接受澎湃新聞採訪時表示:個人求助指的是,求助人為自己或者親屬、同事、朋友等有直接關係的人請求幫助,並獲得資助,其屬性為“私益慈善”,法律並不禁止這種行為。

“機構(籌款)也好,個人也好,涉及到別人的錢,等于是有一個承諾在前。”清華大學公共管理學院副教授賈西津對澎湃新聞說,“有特定目的這種(個人)籌款,不是朋友間的贈與,是應該要公開收支明細,包括事前信息的準確交代,籌款後財務情況的交代,還有資金出現變動如何處理等情況。”

在京都律師事務所律師劉哲看來,求助收款如果改變用途,屬于民事欺詐,可以要求返還。 但中山大學公益慈善研究中心研究員周如南認為,欺詐的懲罰機制並不明確,且詐騙成本較低。

他說,《慈善法》出臺後有一點遺憾,就是沒有把個人求助行為納入其中。越來越多的網民在微博微信發布個人求助信息。“對求助行為,政府應該介入,進行核實、監管,甚至公安機關介入”。

“要實現一個可持續的公益,必須重新挽回制度性信任。”周如南認為,亟待解決的是慈善監管缺位問題。

2017年全國兩會上,全國政協委員鄭惠強提議,明確眾籌式個人求助的信息公開與誠信監督制度。“法律不能禁止人們在陷入困境,求助的權利,也無法對‘陷入困境’作出非常具體明晰的界定,但是法律可以規定,任何人在發起個人眾籌式求助時,都有全面、客觀公開信息與接受誠信監督的義務。”

[責任編輯:郭曉康]