(二)藏傳佛教在西方取代了禪

上海書評:許多西方年輕人想要通過禪來把握某種神秘精神,這是他們禪修的動機嗎?

佛爾:我並不明瞭他們禪修的真正動機。從1960年代到1980年代,禪在西方興盛起來,當時建了許多禪修中心,通常是由日本禪師創建的。這些禪修中心現在依然存在,但不像以前那樣興盛。到1980年代,藏傳佛教流行起來。當然,藏傳佛教比禪更容易進入,西方人通常認為禪是“枯燥”的,就是坐坐而已。藏傳佛教為西方新成長起來的一代人提供更多的內容,所以禪不再流行了。

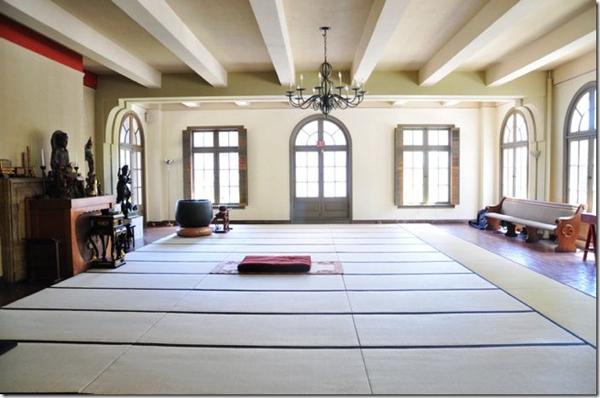

舊金山禪修中心佛堂(圖片來自北京龍泉寺參訪團美國之行)

我回憶起1980年代在京都時,我的一位朋友是妙心寺主持,他請我為一群法國銀行職員做翻譯,因為日本禪依然被視為世界獨尊,他們想學習被海瑞格(Eugen Herrigel)推動的、流行化了的、武士道精神的禪修技藝——諸如此類的無稽之談。這位妙心寺主持向他們介紹了一些基本的禪學理念,他們卻無一點興趣。再往後過了五分鐘,這位主持拿出磁帶,開始播放西藏音樂——他業已意識到西方人對禪沒有足夠的興趣,藏傳佛教對他們更具吸引力。這件事發生在京都的偉大禪寺,使我意識到某些事情是徹頭徹尾的錯誤。

我上面這番話是要指出:西方禪的高潮已波瀾將息,但同時也意味著那些目前仍然在禪修的人是嚴肅的。在歐洲和美國的禪修中心裏,依然有一些人在維持數十年之久的禪修實踐。在這些禪修中心成長起來的人屬於第二代或第三代。這些人在禪的名義下修行,當然在某些方面迥異於日本禪。他們曾亦步亦趨地追隨日本禪的圖像,但他們持久地進行禪修,並且嚴肅地對待禪。實際上,即使是日本人對此也印象深刻,日本人來到西方,發現西方人的禪修甚至比日本國內都嚴肅。因為在日本,禪(或就更廣範圍內的佛教而言)事實上已經衰微了。佛教的和尚繼承了寺廟,他們以此為生,但他們並不常在修行——或許京都或鐮倉的大寺廟除外。然而在小一點的寺廟裏,禪師僅僅為普通人從事一些殯葬禮儀活動——這和中國不同。這也説明瞭宗教儀式為何如此重要——因為它們是禪師的工作。這些禪師並不想把時間花在坐禪上面。

上海書評:説到禪在西方的興衰,鈴木大拙是個重要人物,但他和軍國主義曖昧不清。在您看來,禪和法西斯之間有直接關聯嗎?

佛爾:我不會想那麼遠。我想鈴木並非如我們猜想的那般重要。我年輕時閱讀的第一本禪學著作就是鈴木的《禪佛教論文》(Essays on Zen Buddhism),他的確有影響力,但他是一個“俗人”,並非禪師。在某種意味上,除了他是一位日本人這個事實之外,鈴木並沒有真正的權威性——如同我和其他學者一樣。他在大谷大學一個凈土宗的機構裏教書,這樣看來,鈴木是一位邊緣人物。鈴木來到西方,發現了艾克哈特(Meister Eckart)和其他一些偉大人物的神秘主義思想,意識到日本禪是它們的對應物。接著,他描繪了自己關於禪的圖像,在1920年代寫了一系列從臨濟宗觀點出發的禪的英文著作,實際上他把臨濟禪過度理念化了,並且完全無視曹洞禪。因此,鈴木提供的是有偏見的、理想化的禪——它不是真實的,而是源於想像。這是鈴木影響的最壞的部分,這自然也是鈴木世界的一部分。事實是,1960年代的人,例如我,十分信任這種禪的圖像,沒有意識到蘊藏在其中的民族主義觀念。後來逐漸明瞭的是,鈴木通過《禪與日本文化》及其他一些書籍將禪與武士道精神又重新結合起來。

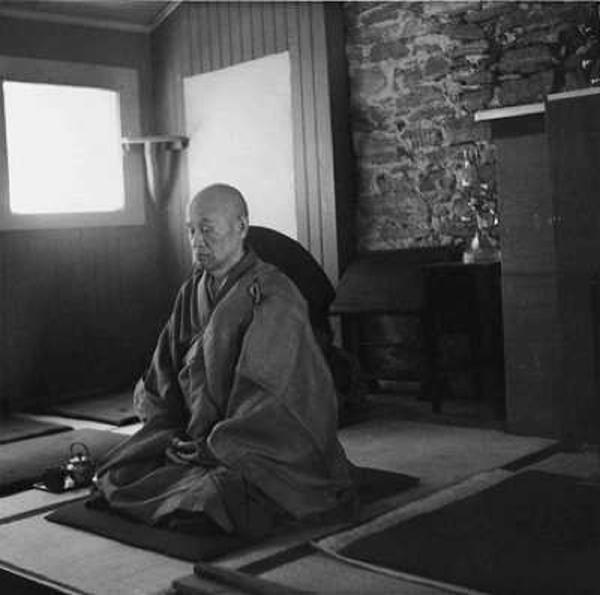

鈴木大拙

順帶回應一下小川隆對我關於鈴木大拙批評的批評【按:小川隆在《語錄的思想史——解析中國禪》(復旦大學出版社,2015年)第三章《胡適和鈴木大拙》中對佛爾有所批評;《東方早報·上海書評》于2015年10月25日刊發《小川隆談日本禪宗》,其中也有對佛爾的批評,見文末連結】。限於時間,我並沒有全部閱讀這些資料,閱讀的部分也是快速瀏覽的。我目前的理解是,小川隆批評我混淆了並且籠統討論了鈴木在兩個時期所撰寫的兩種不同類型的書籍:一種撰寫于二戰前,另外一種撰寫于二戰後(即《禪與日本文化》),認為我沒有對它們之間的區別投以足夠的注意力。我的回應是:自然,我們曾期待著某種差別——它們前後曾發生侵略戰爭,我們也曾期待看到鈴木的思想有些許改變,期待鈴木對日本帝國主義有一些批評的姿態——相比于他戰前的作品而言。如果我對他的理解是正確的話,小川隆試圖區分他所説的“壞的”和“好的”民族主義,他表明鈴木是從“壞的”民族主義走向了“好的”民族主義。

日本民族主義導致了侵略戰爭,並且導致了南京大屠殺這樣的恐怖事件。事實上,鈴木在他1945年撰寫的書裏依然談及日本文化的“美”,認為這種“美”和武士道精神有關聯,這真令人震驚。就在那本書裏,鈴木比較了“日本精神”和“西方理性主義”,後者導致了廣島原子彈轟炸事件。他寫道:西方思想按了一下按鈕,廣島頓時化為灰燼。在對比中,鈴木引用了一位日本將軍描繪“櫻花”的詩句。就在此處,鈴木聲稱,存在著“西方理性主義”和“日本直覺精神”之間的差別。我忍不住要説:“天哪!你難道不應該為日本軍隊的所作所為表示一下歉意嗎?”我在京都大學的老師,同時也是鈴木的同事加朋友西谷啟治在當時已經很老了,從沒有為他們所寫下的一切真正懺悔過。與當時其他知識分子一樣,西谷在寫于1943年的著作裏,將“大共榮圈”(日本帝國主義的委婉語)正當化。和海德格爾一樣,他們從未公開表示過後悔。

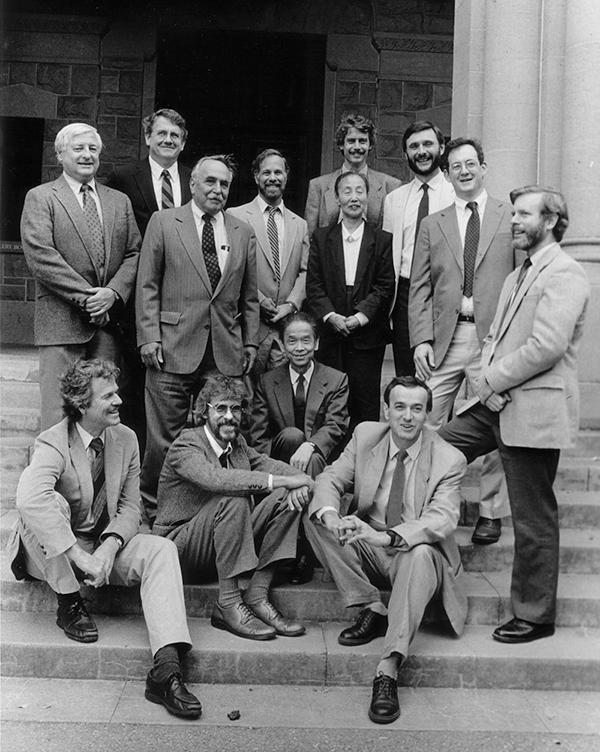

柳田聖山在斯坦福(照片上的人物介紹詳見http://www.mb-schiekel.de/Yanagida-en.htm)

與此相反的是柳田聖山,當我們邀請他來斯坦福大學時,他告訴我們,在戰爭期間他也和其他人一樣相信日本民族主義。然而在戰後,當他認識到日本軍隊在中國及其他地方的所作所為後,他真想自殺。而鈴木大拙從未如此,繼續推銷他的“純粹的”、“美麗的”日本禪,對戰爭和帝國主義從無哪怕只言片語的批評。我認為這是錯誤的,我不認為小川隆能假定我缺少敏感性。這真是小川隆的盲點——如果他拒絕審視的話。不管怎樣,我不認為鈴木大拙值得我們花這麼多時間來討論,小川隆過於相信鈴木大拙了。

[責任編輯:楊永青]