傳統文論照亮當代文藝實踐

原標題:傳統文論照亮當代文藝實踐

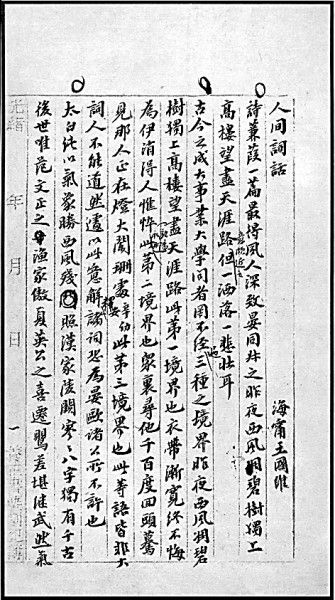

王國維的《人間詞話》以嶄新的眼光,對中國傳統文學作出評論,提出的境界説、情景交融理論等影響深遠。圖為《人間詞話》手稿 資料圖片

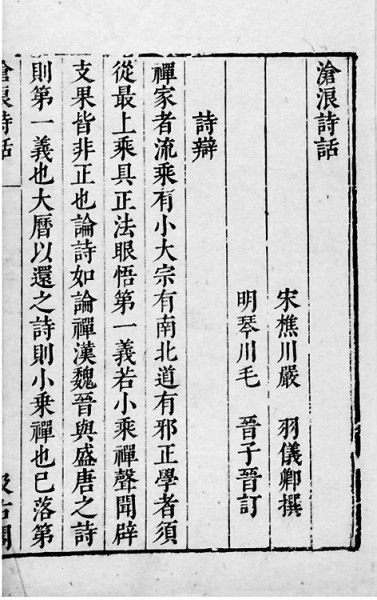

嚴羽的《滄浪詩話》對古代詩歌的流變,尤其是唐詩和宋詩作出了深入探討和總結。圖為《滄浪詩話》明崇禎毛氏汲古閣刻本 資料圖片

【傳統文論的當代迴響】

激活傳統文論的當代魅力,讓傳統文論依然照亮當代文藝實踐,助力講好“中國故事”與寫好“中國經驗”,既是一項迫切而光榮的任務,又具有重要的現實意義。

傳統文論富有真知灼見

中華文化源遠流長、光輝燦爛。作為其中的一個重要組成部分,傳統文論博大精深、成就卓著,具有深厚的歷史底蘊和審美風範。傳統文論的代表性作品,如劉勰的《文心雕龍》、嚴羽的《滄浪詩話》、王國維的《人間詞話》等,或體大思精,或別出機杼,或切中肯綮,令人嘆服。

傳統文論廣泛而深刻地論及文藝的起源、本質、特徵與功能等,奉獻出異彩紛呈的學説。就對文學的本質及起源而言,傳統文論從倫理、教化、情感與心理等角度提出各種獨到見解。如:兩漢《毛詩序》的“言志説”,即“詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩”;西漢司馬遷的“發憤説”,即“《詩》三百篇,大抵賢聖發憤之所為作也”;西晉陸機的“緣情説”,即“詩緣情而綺靡”;劉勰的“感物説”,即“春秋代序,陰陽慘舒,物色之動,心亦搖焉”;北宋周敦頤的“載道説”,即“文所以載道也”;明朝袁宏道的“性靈説”,即“獨抒性靈,不拘格套”等。這些都是基於紮實的文藝實踐和研究得出的理論成果,一語中的,影響深遠,相比西方文論中的類似思想,如柏拉圖的“模倣説”、華茲華斯的“一切好詩都是強烈情感的自然流露”等,可謂難分高下、各有韆鞦,而且彼此之間形成有效的對話、互補與交融。

傳統文論具有很強的實踐性與可操作性,注重與文藝創作形成良性互動,在總結文藝創作寶貴經驗的基礎上,全面、系統、深刻地總結文藝創作的基本規律。比如,關於作家如何熟悉生活與窮通事理,傳統文論有不少的真知灼見。清代劉熙載提出,“論事敘事,皆以窮盡事理為先。事理盡後,斯可再講筆法”,強調要做好寫作與文學研究,首先必須洞悉人情世故,打好基本功。王國維指出,“詩人對宇宙人生,須入乎其內,又須出乎其外。入乎其內,故能寫之。出乎其外,故能觀之”,主張作者要對宇宙人生了然于胸,感悟透徹。曹雪芹在《紅樓夢》中道出創作秘訣:“世事洞明皆學問,人情練達即文章。”

傳統文論還對文藝批評與研究提出許多重要而深刻的見解。比如,戰國時代孟子指出,“頌其詩,讀其書,不知其人,可乎?是以論其世也。是尚友也”,強調文藝批評、研究要“知人論世”,把作品與作家的人品、背景聯繫起來理解,這與恩格斯提出的文學歷史批評方法十分契合。劉勰提出,“操千曲而後曉聲,觀千劍而後識器”,堅持文藝批評與研究需通過廣泛閱讀作品提高鑒賞力。清代桐城派姚鼐提出包括文學研究在內的學術研究,追求“義理”、“考證”(考據)、“文章”(辭章)三者相得益彰,實現觀點出彩、材料充實與文字漂亮的有機統一,道出學術研究的要害。

傳統文論具有卓越的中國特色

傳統文論是千百年來在中華文化圈中形成的一個自足的話語體系,凸顯著鮮明的中國特色,不僅蘊含中國人的認知方式、哲學觀念、價值取向與審美風尚,而且有著自身獨特的術語表達、較為完備的知識體系,以及完善的演進、生長軌跡。

傳統文論注重文藝教化功能,閃耀著道德理想主義的情懷。傳統文論深受儒家思想影響,高度重視文藝的倫理教化功能,強調作家的倫理修養與德藝雙馨,推崇作家培育崇高的道德情操和深厚的精神境界。元代戲劇家高明呼籲“不關風化體,縱好也徒然”,劉熙載提出“詩品出於人品”,強調作品的精神品格源於作者的道德品性,而作者應具備高尚的道德品性。王國維指出,“三代以下之詩人,無過於屈子、淵明、子美、子瞻者。此四子者茍無文學之天才,其人格亦自足千古。故無高尚偉大之人格,而有高尚偉大之文學者,殆未之有也”,認為作者高尚偉大的人格是創造高尚偉大文學的先決條件,屈原、陶淵明、杜甫與蘇東坡正是這方面榜樣。明朝李贄提出“童心説”,認為“天下之至文,未有不出於童心焉者也”,把作家的赤子情懷視為創作的基礎性要求。

源於中國史學的發達,傳統文論注重文史哲貫通,積極汲取中國歷史的敘事經驗。清代章學誠主張文史相通,提出“六經皆史”,並且認為“古文必推敘事,敘事實出史學”,揭示出中國文化的“史學”品性、中國史學的發達與歷史敘事的深厚淵源。劉熙載高度稱讚《左傳》的敘事經驗:“左氏敘事,紛者整之,孤者輔之,板者活之,直者婉之,俗者雅之,枯者腴之;剪裁運化之方,斯為大備。”楊義在《中國古典小説史論》裏寫道:“考慮到中國作為史學大國,從《春秋》,尤其是《左傳》開始的史學作為‘小説之祖’的身份,是不應該忽略的。小説家多從史籍中討教敘事的章法,已經成為我國古代的重要傳統。”誠哉是言。

傳統文論包含著由中國術語、範疇與原理構建的話語系統,折射著中國人獨特的審美思維與審美情趣。無邪、比興、風骨、隱秀、意境、意象、興味、性靈、教化等,都是傳統文論的基本術語。天人合一、道法自然、興觀群怨、立象盡意、文以載道與情景交融等,構成傳統文論的基本原理。齊梁時期的鐘嶸《詩品》等以詩性語言表達文學鑒賞,唐代司空圖《二十四詩品》標舉雄渾、沖淡、高古、典雅、洗煉、勁健、自然、含蓄、豪放、清奇、飄逸、曠達等風格,是對中國人思維觀念和審美方式靈動而精確的把脈。嚴羽認為:“夫詩有別材,非關書也;詩有別趣,非關理也……詩者,吟咏情性也。”話裏昭示著中華民族的審美自覺,令人想到黑格爾説的“美是理念的感性顯現”。王國維提出“詞以境界為最上”,凸顯中華民族獨到的審美觀察和藝術眼光。

重新發掘傳統文論的當代意義

傳統文論是深深紮根我們這片土地,生長出來的一束束“花朵”,在當下依然是鮮活的。不能將傳統文論束之高閣,自然也不能照搬挪用,而應在堅定文化自信的基礎上,推動創造性轉化和創新性發展,充分發掘傳統文論的當代意義,使之更好地作用於當代文藝實踐。

擺脫近現代以來中國文論“文化失語症”的困擾,打破“西方中心論”的神話,亟待重新認識和激活傳統文論不可替代的優勢。楊義在《中國敘事學》裏寫道:“中西文化是兩個雖然有所相交……但依然是不同心的圓。倘若不加消化和變通地把另一個圓所引導出來的理論體系,硬套在這一個圓上,就有可能失去這個圓心附近屬於精華,或屬於自身特色的一些東西。”他堅持不能簡單地運用西方文論來衡量與評估中國傳統文論,不能簡單地用西方敘事學遮蔽中國敘事學,主張“返回中國敘事本身”。這是極具建設性的。

堅持守正創新,以開放性視野加強與西方文論的對話、溝通,從而全面、深刻地發掘傳統文論的理論資源與當代價值。在整理、發掘、保護、傳承與創新傳統文論方面,一大批學者系統、翔實與創新性總結與闡釋傳統文論的精華,作出不可磨滅的重要貢獻,但重建傳統文論話語體系是一場持久的接力賽。如何突破西方文論的迷霧、融匯馬克思主義文論與中國傳統文論,建構適應時代發展要求、具有中國特色和中國風骨的中國文論,還有很長的路要走。我們需要明確目標,統籌與培養專門的人才隊伍,從課題規劃、學科建設與科研攻關等方面展開行動,逐步取得成效。

對中國當代作家來説,傳統文論豐富而珍貴的理論資源可供利用。就傳統敘事方法,劉熙載在《藝概·文概》中有精到的總結:“有特敘,有類敘;有正敘,有帶敘;有實敘,有借敘;有詳敘,有約敘;有順敘,有倒敘;有連敘,有截敘;有豫敘,有補敘;有跨敘,有插敘;有原敘,有推敘。種種不同,惟能線索在手,則錯綜變化,惟吾所施。”關於人物塑造,傳統文論高度重視人物的個性化。清代金聖嘆指出:“《水滸》所敘,敘一百八人,人有其性情,人有其氣質,人有其形狀,人有其聲口。”李漁也説:“填詞義理無窮,説何人,肖何人;議某事,切某事。”傳統文論的這些觀點,對當代作家塑造栩栩如生、個性鮮明的人物,具有重要借鑒意義和啟示意義,併為中國文論的當代創新打下堅實基礎。(作者:吳道毅、吳行健,分別係中南民族大學文學與新聞傳播學院教授、博士研究生)