是誰傳下這行業 黃昏里挂起一盞燈

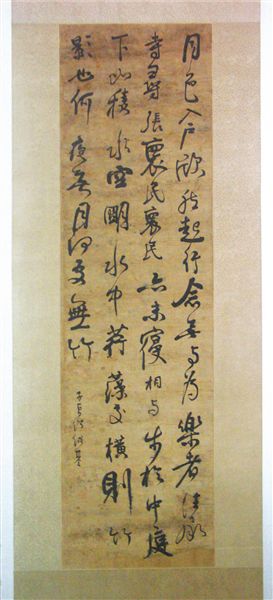

張旭光修復的何紹基書法前後對比圖

書畫的裝裱修復手藝,至少在晉朝就已存在,迄今已有1700多年歷史。裱畫技術唐時初具規模,至宋徽宗宣和年間日臻成熟,傳承至今。文物之所以能夠留存千年,靠的是一代代修復人為之“續命”。張旭光一家三代都是裱畫人、修復師,從外祖父劉定之,父親張耀選,再到他。

劉定之二三十年代即以修復大師之名享譽滬上,被著名書畫家吳湖帆“禦用”。女婿張耀選是新中國成立後故宮古書畫修復師的第一任組長,同時也是故宮書畫修復組的第一代開創者。張旭光上世紀80年代中期“帶藝入宮”,在故宮工作30余年,成為新一代古書畫修復非遺傳人。而在張旭光的理念中,這一切都沒什麼了不起,自己就是一個手藝人。

《明代正統皇帝聖旨》,整整修了一年

經張旭光這位手藝人之手修復的國寶級古書畫很多,《明代正統皇帝聖旨》是其中一件。那是甘肅省張掖市博物館徵集到的正統十年聖旨,正面勾有純金雲龍圖案,背面為純金撒金的雙面蠟箋紙。張旭光接到手中時“聖旨”通體殘缺斷裂,有霉斑、缺字。這道“聖旨”給張旭光出了大難題,他邊研究邊試驗邊修復,整整修了一年。

蠟箋紙是書畫用紙的一種,在隋唐時期較為盛行。這種紙以不同顏色的宣紙涂蠟制成,色澤瑩亮,防霉防腐,最初的作用是為保存重要文獻,也叫蠟黃紙。容易與蠟箋紙混淆的粉箋紙張旭光也修過,他說粉箋表面有粉,無蠟,和蠟箋紙完全不一樣的手感。他更直言現在市面上所賣粉蠟箋,其叫法是有誤的,因為粉箋就是粉箋,蠟箋就是蠟箋。

蠟箋紙的制作方法現在已經失傳,失傳的原因在張旭光看來是因為做工復雜且昂貴,而且蠟箋紙因為表面有蠟,著墨相對來說比較差,不好畫畫,只能寫書法,寫字時又必須用濃墨甚至于膠墨,故在民間應用不多,主要還是皇家用于保存重要文獻。既然是皇家之用,故宮里的蠟箋紙存物當然不少,很多詔書都是在蠟箋紙上書寫的。

1993年西藏檔案館曾拿來一批蠟箋紙詔書,請故宮書畫復制科復制,張旭光當時也在。他回憶,因為時間倉促,制作工藝也不掌握,所做的復制品只是形式上的倣制。直到1998年,張旭光和故宮幾位同事一起將恢復蠟箋紙工藝成功申報了課題,之後他們到化工學院做檢測,又去蠟箋紙故鄉涇縣做調研,“但涇縣的師傅也只知道用制作工具,如何施蠟也不清楚。”回來後,張旭光和課題組同事試用了很多方法,仍然上蠟效果也不好,直到2000年才試制成功,並且做出了幾件成品。

張旭光說,目前這項失傳的工藝應該只有三四個人會。如果有踏實勤奮的年輕人願意學,他願意傳授。“因為這門手藝不是個人的,我也是承前任的東西,當然希望它能夠傳下去。”

父子三代做蘇裱

在修復行業,張旭光是半路出家。插隊回京後在建築隊當塔吊司機,直到父親張耀選1986年去世,他進入故宮到(古)書畫修復組上班。當時故宮分東廠西廠,張旭光被分在東廠。

張旭光自小耳濡目染,傍身的技藝來自家傳。他的外公劉定之是蘇州居庸人,15歲始學蘇裱,25歲即在蘇州宮巷開了店,名晉宜齋,幾年後隨吳湖帆到上海,開設劉定之裝池,享譽滬上。張旭光說:“今年初上海辦吳湖帆展覽,展出了一幅劉定之畫像,是民國幾位名畫家合作畫的,吳湖帆題的跋。畫中端坐的老人就是我外公,畫得非常像。”那次展覽張旭光特意到上海去看了,他知道外公和吳湖帆私交甚好,吳湖帆的多數作品都由劉定之裝裱,很多收藏品也是經由劉定之搭橋購入。

劉定之自己不收藏文物,但存有一些書畫作品,如齊白石、梅蘭芳、徐悲鴻等的畫作,大多是壽禮,也有部分尺牘、信札。老人生前留下遺囑,將藏品全部捐予上海博物館,共500余件。張旭光坦言:“我外公把東西捐給上博,這些東西就留下來了,擱在我們家指不定成什麼樣呢。”他和家人曾經想給老人辦個展覽,讓這位有著“吳湖帆禦用裝裱師”的名修復師的藏品一見天日,只是一直沒有如願。

修復行有個不成文的規定:搞文物的不玩文物,張旭光說父親一生也沒有收藏,而且不與人求字畫。他記得父親說過這麼一句話:名人字畫都是值錢的,跟人討字畫就跟向人要錢一樣。

張旭光的父親張耀選1954年到故宮,起因是1953年故宮籌建古書畫修復室。當年北京市文物局局長王也秋定奪此事時,本意是調劉定之進京,但老人時已60有余,來往北京兩三趟後,還是不習慣北方氣候,故推薦了女婿兼徒弟張耀選。張耀選帶著一班江蘇人才到故宮,成立書畫裝裱修復室,成為第一任組長,也是故宮書畫修復的第一代開創者。自此,故宮的書畫裝裱款式亦以清淡秀雅的蘇裱為主。

故宮是北京唯一一家官方蘇裱。故宮里的文物主要是為明清兩代,宋以前的都是後來徵進宮的,還有一些捐贈品,但宋的裝裱款式幾乎見不到,資料也沒留,這一點使張旭光感覺最遺憾。另據張旭光說,中國歷來對裱畫不重視,更重修復,從非遺傳承來講,是有影響的。

1969年,故宮大部分人員下放湖北鹹寧幹校。張旭光當年11歲,也跟隨全家而去。在鹹寧,他家與解放後故宮第一任院長吳仲超住得很近。吳仲超是故宮博物院任職最長的一任院長,平易近人,職工名字基本都能叫出來,世家出身,重視人才,在故宮人中口碑很好。張旭光回憶:“他跟我們家關係不錯,我叫他吳伯伯。他為人踏實,為文物工作做了很多工作,我非常佩服他。”張耀選在“文革”中曾小受衝擊,牛棚蹲過一個禮拜,原因就是“不肯揭發反動權威吳仲超”。

張旭光還佩服劉久庵,我國著名古書畫鑒定家、故宮博物院研究館員,已經故去了。在張旭光印象中,劉老做事嚴謹,從沒有把假東西說真過。他曾經拿兩三件東西請劉久庵給看看:“劉老不說真假,只說這東西能出的話就別留在手里了,我就明白了。”

幹這個行當,首先是感興趣,其次是真喜歡

1971年,長沙馬王堆開墓,中國考古史上第一次在古墓中發現書畫作品,急需保護和修復。當時故宮人幾乎都在鹹寧,故宮基本是個空架子,“老院長都下去了,院里只有副院長和軍代表。”張旭光說,“文物局緊急調我父親回京,我父親回京後第二天趕往湖南長沙,接任務直接就去了馬王堆。”

“但馬王堆出土的第一件東西不是我父親修的,這里面就有個故事。”仔細凝神聽故事,只聽張老師講道:“這第一件東西修的不甚理想,因為修完以後卷不起來了,太硬了。我父親去了一看,覺得只能拉回北京修。故宮當時兩個人去的,他們倆就把畫打包,裝了個一人多長的大箱子。那時候沒有托運,而且東西也不能離開他們的視線,所以特意弄了一個軟臥包廂。”

到火車站,出了意外。“火車站不讓上火車,理由是物件超大,而且過于貴重。沒辦法,當地請湖南省委華書記給批了條子,結果鐵道部不買賬。幸虧院里多了個心眼,我父親走之前給拿了總理批示。當時想的是總理批示能不露就不露,最後還是拿出來了,這才讓上火車,把東西拉到北京。”

改革開放以後,張耀選開始幫人修修東西。張旭光記得一位朋友拿了一件八大山人的山水畫,“我父親就在家里弄了個小案子修的。我也從那次開始正式學習。”對于書畫修復,張旭光感覺自己首先是感興趣,其次是真喜歡。他說父親從來沒強迫他幹什麼,“說一定要把這手藝傳下去,沒說過這類話。”父親一代人到張旭光,都是拿修復當一個職業,到現在他也認為是職業,“但我父親好問好學,他老說幹到老學到老,我總記著。”

張旭光自認在修復方面有天賦,心靈手巧,家庭熏陶也多,做這行不費力。“我沒有寫和畫的天賦,上學時候學刻圖章我就發現了,但是心靈手巧算得上。我們家孩子就不喜歡,我夫人總覺得可以給點壓力,我認為不行,主要還是要喜歡。”

張旭光初入故宮,傍身技藝以裝裱為主,修復功力尚弱,功夫的真正進益他認為必須要感謝故宮,“是這幾十年慢慢培養出來的。故宮是一個好平臺,東西多,光書畫部分目前統計就有16萬件套,看得多必然提升眼界。”但張旭光這代人學歷普遍不高,現在進故宮工作至少需要具有碩士學歷,對此他也感慨:“實話說學歷方面沒法比,從這方面年輕人可能看不起我們這些老的,我們只有扎扎實實的手藝,但我們願意帶徒弟,只要他們對老手藝有一份敬畏和尊重。”

我曾觀摩過張旭光教學生染紙。從調色起,鋪紙、裁紙、染色、上牆,他帶著學生一步一步做。學生都是成年人,但和他比起來,動作都顯稚嫩,難有他的老到成熟。尤其在染紙環節,張旭光站在大桌後,一大疊待染的宣紙在前,他手握鬃刷蘸取色汁,在紙上橫拉豎掃,幾遍過後,順手將鬃刷咬在唇間,拎起紙角略微查看顏色,隨即揭紙上牆,一連串動作猶如金庸小說中淵停岳峙的武林宗師,看得人目瞪口呆。

搶修容易對文物造成無形傷害

故宮的文物修復有規矩,無論文物到宮內宮外展覽,經過細查後需要修的都要小修。張旭光介紹,早以前,也就是張耀選那一輩是有計劃地對書畫分期分批修,很多名作,如《清明上河圖》都已經過大修,得到了很大的保護。當時的修復原則是只要有破損就修,且一般要大修。現在則是能不修就不修,能小修就不大修。

令張旭光擔憂的是展覽中文物的狀態,因為有時為了展覽需要給文物做急修甚至搶修,他認為是最不好的。“實際上,書畫部有十來年沒有正經修過東西了,修的凈是搶救的、需要展覽的東西或原狀陳列的一些貼落。”而張旭光認為很多文物已經到了該大修的時候,他在小修文物時發現有些東西已經不能再小修了。對此,他也感到心急:“當年我就說,古書畫,打開一次傷一次。而小修文物實際上是一種傷害,因為小修時用的一些方法,比如用比較濃稠的黏合劑(叫急救),將來再想揭開就很困難。”

張旭光還介紹:“中國畫主要以絹和紙作為載體,雖然理論上說‘紙壽千年,絹壽八百’,但只要載體與空氣、日光等外界環境接觸,就會造成傷害,所以它面世時有問題一定要做處理。但文物不能以搶修的方法來修,搶修的東西效果都不會太好,而且容易對文物造成無形的傷害,應該有計劃地修,也就是我們講的慢工出細活。”

在修復組當副科長的時候,張旭光攔下過不宜出宮參展的文物。那是一件南巡圖,殘損得比較厲害,張旭光認為再拿出去參展必然會加重損壞。他堅決不同意這幅畫卷出宮,避免了文物再次受到傷害。

張旭光也反對給予古書畫不恰當修復,比如用化學方法,對書畫損害大,還不如不修,他坦言在這方面教訓不少。上世紀50年代末挖定陵,張耀選和故宮的幾位同事參與修復定陵出土的絲織品。當年蘇聯專家在中國,也參與定陵發掘,修復古書畫所用方法也以他們的意見為主。“蘇聯專家使用了一些化學方法,我父親雖然不讚成,但也擰不過。”到80年代,張耀選再度被派到定陵,重修這批東西。張旭光對父親對此的描述記憶猶新:“不到30年時間,東西已經脆化得沒法動了,一動全碎。”之後張耀選採用中國傳統方法復修,費盡心思。

張旭光感嘆自己這代人不如上一代人,當年故宮根據文物狀況採取分期分批計劃性修復,所以重要的、有難度的文物,尤其是一級文物,大部分已由上一代人大修過。《清明上河圖》就是由書畫組、書法組、裱畫組一起策劃,張耀選做方案,楊文斌做主要操作人大修過的, 當年一級文物的方案都要上報文物局通過。

“我父親當年到北京接受的第一個修復任務是修《千里江山圖》,當時畫作局部有脫落。他也寫了修復方案,局里審過做了批示,又報上去後,就沒有了下文,可能因為畢竟是絕品,沒人敢簽字。”

張旭光也仔細看過《千里江山圖》,他覺得畫得確實不錯(但與更好的畫比還是有差距)。同時他認為這幅名畫現在已經不適合再展覽了,因為畫心顏色還在繼續脫落。張旭光頓了下,長出口氣說:“我很想修它,心里希望挑戰高難度。”

修古書畫時從來沒有緊張感

在故宮任職這些年,張旭光只修過兩件國家一級文物,一件是《明代正統皇帝聖旨》,另一件是北宋時期的《妙法蓮花經第三卷》。

對于自己修過的畫,張旭光直言到現在為止沒有一件滿意的。“有時候剛做完還挺滿意的,過後一看還是不滿意。”修完一幅作品,他沒有成就感,修復之前和修復過程中也沒有緊張感,這和許多師傅不一樣。他聽有的師傅說,接到一件東西會緊張得吃不下飯睡不著覺,他想想自己從來沒有這種感覺,“可能我沒有接到那麼難的東西吧。”張旭光難得地咧嘴笑了一下,接著說父親張耀選也從來沒有過緊張感,“送到我父親手里的東西,甭管是院里還是文物局送過來的,全是難度最高的,我父親從來就一句話:交給我好了。”

“交給我好了”這句話,到張旭光這里變成了“那我試試”。他覺得沒什麼可緊張的,原因是“做一件東西,哪怕沒做過,也可以通過做前期實驗,有把握了再在文物上動手。”

善本修復在張旭光看來與書畫修復是兩個行當,“善本修復簡單一些,且只補不接,書畫修復則一定要將斷處接筆。”張旭光告訴我,實際上目前修復界有兩種理念:國外主要尋求修復中的可辨識性,強調有缺部分不接筆;我們的傳統理念,是要將修復部分全得與底色基本相同,盡可能看不出,需要接筆的地方一定要接上。張旭光認為,這兩種理念並存不悖,但作為真正搞文物修復的人,還是讚成我們的傳統理念,“一件作品能保留幾百年甚至上千年,是經過幾代修復師努力來的。如果都採取西方這種理念,隨著時間的流逝,這些作品恐怕已經不復存在了。”

張旭光曾咨詢一位曾在意大利學習過的修復人員:你們修復油畫補彩嗎?答:“要補。”張旭光分析,為什麼西方出現不接筆、保持書畫原貌的理念?主要原因恐怕是修復力量跟不上。

張旭光有過一次經歷,2013年,他被邀請參加一個國際學術研討會,受請人均為東方文物研究者,“是大英博物館邀請的,他們藏有《女史箴圖》,100多年前日本人做過修復,把畫裱在了木板上。請我們看是因為畫作有不少地方開裂,研究解決方法。”

研討會上,各國研究者均建議採取保守修復,只有張旭光提出應該大修,把它恢復成中國傳統的手卷式,這樣對文物保護更有利,可以卷起來,好好存放。發言後的第二天,美、韓等國代表紛紛改變看法讚同張旭光,他們也認為既然是中國畫,恢復它的原有形態是最佳方式。會議結束後回國,張旭光繼續關注此事進展,後來得知英方還是採取了原方案修復的。“我是在網上看到的圖片,感到效果不理想。

古書畫中的舊氣,張旭光格外在意。“修一幅畫,在保持現狀的情態下修好,缺的部分按舊畫標準接上,在保證完整畫意的基礎下,保證它的舊氣。”他堅持的理念是,舊氣不能跑。

“中國畫修復接筆大部分由修復師完成,除了一些關鍵部位,比如開臉或者工筆的細線條,要請專業人員。”張旭光覺得都請職業畫家去接筆,其實未必有我們接得好。“因為畫家有自己的畫風,會有意無意地把自己的特點帶入修復作品中,而修復師不會畫畫,沒有畫派傾向,但畫作中缺什麼卻比誰都清楚。”

在張旭光未進故宮時,一位朋友曾拿一幅黃胄的畫請他幫忙重裱。張旭光在揭托紙時發現紙有夾層,他當時感覺“揭謊了”,再仔細看發現畫紙是夾宣的。他介紹,夾宣紙是雙層甚至多層的宣紙,為生宣的一種,比較吸墨。很多人問過張旭光,一張畫心能揭出好幾張畫嗎?他說不可能,只有在特殊情況下,就是畫紙是夾宣的。

在揭黃胄這幅畫時,多揭出的一層令朋友感嘆:這又是一件東西啊!這句話被里屋的張耀選聽見了,立刻走出屋來,面色嚴肅地說:“可不能這樣啊,壞規矩,要講職業道德!畫或者還給人家,或者把夾層毀了。”

張旭光說故宮其他部門很多人不知道張耀選是自己的父親。他始終認為前人的本事不是自己的,把自己做住了才是主要的,“咱們是憑手的。”(文並攝/本報記者 王勉)