91歲七月派詩人牛漢逝世 曾自稱為“熱血老年”

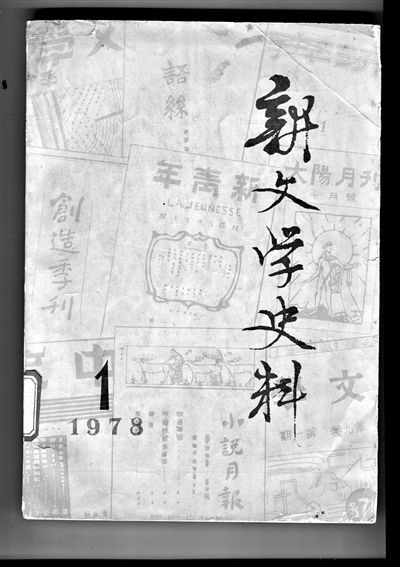

原標題:牛漢參與創辦的《新文學史料》創刊號。

1982年11月,胡風八十壽辰時,與前來看望的路翎、綠原、牛漢(後排中間高個者)等友人合影。(人民文學出版社供圖)

牛漢參與創辦的《新文學史料》創刊號。

“有一個不羈的靈魂,掠過我的頭頂,騰空而去”,這是牛漢《華南虎》中的詩句。昨日上午,內心依舊火熱的91歲老人溘然長逝。兩年前的一天,在第三屆中坤國際詩歌獎的頒獎現場,年近九旬的牛漢,說同為獲獎者的日本老詩人谷川俊太郎,跟自己性格一樣硬、直,都很熱血。“熱血”,是牛漢的自我定義,也是很多人對他的人、他的詩的直觀印象。因為熱血,當年的牛漢成為第一個被抓的“胡風分子”;也因為熱血,他筆下的詩歌深深與現實脈搏相連。老詩人屠岸這樣評價他,“牛漢有不屈的靈魂,他的腰是從來不彎的,他在詩歌里面也挺直了中華民族的脊梁骨。”

滹沱河邊的土孩子

1923年10月,牛漢出生于山西省定襄縣,遠祖是蒙古貴族,到牛漢這一代,家族早已沒落,只是一個貧苦家庭。牛漢出生後,被取名為史成漢。

十四歲之前,牛漢一直生活在農村。和其他農村孩子一樣,牛漢放牛、拾柴火、練拳、摔跤,還會割草、種地等。多年後,牛漢不時調侃自己“土”,“說話帶著濃重的山西口音,穿著舉止也像個老農民”。

在牛漢家附近,有一條河叫滹沱河。有意思的是,家人喜歡把牛漢比作滹沱河,祖母常對他嘆氣道:“你這脾氣,真是個小滹沱河。”在家人眼中,滹沱河代表著“很難管束”,幼年時,牛漢也曾見過河水衝垮堤岸的情景。可以說,滹沱河是牛漢生命的源發地,承載著他濃厚的鄉愁和綿延的詩情。

上世紀七十年代,牛漢曾寫下短文《滹沱河和我》。在文章結尾處,牛漢寫道:“滹沱河是我的本命河。它大,我小。我永遠長不到它那麼大,但是,我能把它深深地藏在心里,包括它那深褐色的像戰栗的大地似的河水,那戰栗不安的岸,還有它那充滿天地之間的吼聲和氣氛。”

革命與詩不可分

寫詩之前,牛漢喜愛繪畫。1938年,他跟隨父母流亡到西安,還用一部分賣報賺來的錢,去西安民眾教育館報名學習繪畫。老師中,有已經成名的詩人艾青。

在流亡西安前後,牛漢把目光從繪畫轉向了詩歌創作。牛漢解釋說,因為“生活太單調,不甘寂寞”。1940年,他開始發表詩歌,早期的詩作主要有《山城與鷹》、《智慧的悲哀》、《草原牧歌》等。

1942年發表的《鄂爾多斯草原》引起了詩歌界關注。作家北塔認為,這一時期是牛漢創作生涯的第一個高潮,其中《鄂爾多斯草原》是“把牧歌般對遠古的浪漫想象與對現實鬥爭的觀察結合了起來,具有鼓動性,又不失少年情懷。”

牛漢參加革命的歷程,與其詩歌創作生涯幾乎同時起步。也是在流亡西安前後,牛漢參加了革命,從此在生與死、革命與“反革命”的分界線上來去遊走。1946年,他在西北大學搞學生運動,“反蔣反美,又被捕了,判了兩年”。黨組織很快找人把他保釋出來,不久又在伏牛山區被捕,“差點被槍斃,這回是有權勢的好心人保釋了他”。

“當時都吃過行刑飯了,五花大綁了,那個好心人攔住說:這個人我們要了。他說如果晚20分鐘我就沒命了。”牛漢回憶。這次在獄中,他創作了《在獄中》《我控訴上帝》、《我憎惡的聲音》等詩,“革命與詩在牛漢身上是不可分的”。

曾有人問及改名的事情,牛漢表示這與革命鬥爭有關,“我原名史成漢。從監獄釋放後找到黨組織,中共華北局城工部的劉仁建議我改名,我改為牛汀。1948年夏,發表文章第一次用筆名牛漢。”

“我的脊梁很直”

1952年,牛漢曾給作家胡風寫過一封信,其中說:“也許再過幾十年以後我想在中國才可以辦到人與人沒有矛盾;人的莊嚴與真實,才不受到損傷……今天中國,人還是不尊重人的,人還是污損人的。人還是不尊敬一個勞動者……我氣憤得很。”

三年後,1955年,寫給胡風的信被舉報,發表在《人民日報》上,後來領導人對信件寫了批語,“一下子就把青年時代便參加了共產黨、舍生忘死地投身革命、坐過國民黨監獄的牛漢,推到了‘蔣介石王朝’一邊,莫須有地誣陷他是‘國民黨特務’。”

牛漢回憶說:“我是胡風集團中第一個被逮捕的,比胡風本人還早兩年入獄呢。記得是1955年5月14日中午1點多鐘,來的人亮出公安部長親筆簽發的逮捕證,把我帶走了。”

他被打成“胡風反革命集團分子”,直到1980年秋才得到平反。“文革”期間,他又被下放到“五七幹校”,一邊幹著繁重的體力活,一邊寫詩。這一時期,他寫作了詩集《溫泉》中的大部分作品。

牛漢遭遇了太多苦難,包括流亡、饑餓、受迫害、被捕、監禁、坐牢、受審判、勞動改造等。對于種種非人遭遇,偶然回憶起,牛漢也只是以幽默的口吻說:“我腰板很直!不,我的脊梁很直。”

這樣的生活,倒改變了牛漢的詩歌創作,他的詩變得更加深沉和凝重,包括為人熟知的《悼念一棵楓樹》《華南虎》《汗血馬》等作品。牛漢曾說:“要讓我談苦難太容易了,我的詩里都有,血淚、憤怒、控訴……但是,之所以我沒有向苦難低頭……是因為我相信一定有一種更高尚的,超脫一切現實規范、一切利益計較的人文境界、人文精神,值得我去追求。”

熱血老年

牛漢平反後,稱自己為“熱血老年”。他主編了《新文學史料》和《中國》兩本雜志。對于前者,現任主編郭娟認為:“牛漢先生塑造了《新文學史料》的品質,是這個刊物的靈魂。他在政治運動中被整過,但他超脫了政治,勇于呈現歷史真實,這難能可貴。”

從上世紀八十年代開始,牛漢寫作了大量散文,其中很多回憶性的文字,樸實、耐讀,觸動人心。“老年人一般寫不出詩歌了,寫不動小說了,寫寫散文聊以自娛,牛漢不是這樣,散文是他創作的又一個高峰,只是被遮蔽了。”郭娟說。

2008年,牛漢出版了《我仍在苦苦跋涉》一書,自述坎坷一生,追憶師友往來,“行文兼有歷史的廣度和心靈的深度,文字包含著對現實的體驗和對生命的體悟”。在書中,牛漢作出了自我評價:“在中國眾多的詩人之中,在詩歌的創作領域中,我從不認為自己是一個傑出者,但是我的確是一個不同尋常的虔誠的跋涉者。我雖平凡卻十分堅毅。”

跋涉者的角色定位隨處可見。2003年5月,牛漢獲得馬其頓作家協會設立的國際性文學獎“文學節杖獎”,他在獲獎感言中寫道:“我不過是一個朝向人類詩歌聖境苦苦跋涉的平凡的老人而已;在過去的半個多世紀動蕩嚴酷的生涯之中,曾渴望為理想世界的創建,全身心地將自己燃燒幹凈:血漿、淚水、筋骨,還有不甘寂寞的靈魂,都無怨無悔地為之奉獻。或許就是由于這點執著而且癡迷的精神,才得到讀者的理解和信任;也可以說正因為個人的命運始終與國家的安危和民族不滅的信念息息相關,才熔鑄成我的真實的人和詩的氣質。”

對于熱血一生的緣由,牛漢說:“我是生于中國最混亂、動蕩的年代,我個人的命運和國家的命運是息息相關的。我不逃避,不背叛,從熱血青年到熱血老年。我一直到老,血還是熱的。冷血的人是不會寫詩的。”

■ 牛漢的詩

悼念一棵楓樹

我想寫幾頁小詩,把你最後的綠葉保留下幾片來。

——摘自日記

湖邊山丘上

那棵最高大的楓樹

被伐倒了……

在秋天的一個早晨

幾個村莊

和這一片山野

都聽到了,感覺到了

楓樹倒下的聲響

家家的門窗和屋瓦

每棵樹,每根草

每一朵野花

樹上的鳥,花上的蜂

湖邊停泊的小船

都顫顫地哆嗦起來……

是由于悲哀嗎?

這一天

整個村莊

和這一片山野上

飄忽著濃鬱的清香

清香

落在人的心靈上

比秋雨還要陰冷

想不到

一棵楓樹

表皮灰暗而粗獷

發著苦澀氣息

但它的生命內部

卻貯蓄了這麼多的芬芳

芬芳

使人悲傷

楓樹直挺挺的

躺在草叢和荊棘上

那麼龐大,那麼青翠

看上去比它站立的時候

還要雄偉和美麗

伐倒三天之後

枝葉還在微風中

簌簌地搖動

葉片上還挂著明亮的露水

倣佛億萬只含淚的眼睛

向大自然告別

哦,湖邊的白鶴

哦,遠方來的老鷹

還朝著楓樹這里飛翔呢

楓樹

被解成寬闊的木板

一圈圈年輪

涌出了一圈圈的

凝固的淚珠

淚珠

也發著芬芳

不是淚珠吧

它是楓樹的生命

還沒有死亡的血球

村邊的山丘

縮小了許多

倣佛低下了頭顱

伐倒了

一棵楓樹

伐倒了

一個與大地相連的生命

1973年秋